---------------------------------------------------------------

The Bridge. Iain Banks

© Г. Корчагин, перевод, 2002

© А. Гузман, примечания, 2002

OCR by Vagrant: vagrant@bk.ru

"Лавка миров": http://lavka.cityonline.ru

---------------------------------------------------------------

Наиболее знаменитый роман автора скандальной "Осиной Фабрики". Снова

три плана повествования: потерявший память человек на исполинском мосту,

подменяющем целый мир; варвар, его верный меч и колдун-талисман в сказочной

стране; инженер-энергетик в Эдинбурге и его бурная личная жизнь. Что между

ними общего? Кто кому снится? И кто - один-единственный - в итоге проснется?

Посвящается Джеймсу Хейлу

В капкане. Раздавлен. Переплетен с обломками (с машиной следует

сродниться), тяжесть давит со всех сторон. Только не надо огня! Ради бога,

не надо огня! Блин! Вот тут болит. Чертов мост... Сам виноват, сам свалял

дурака (да, мост, будь он проклят, он цвета крови; видишь мост, видишь, как

человек гонит машину, видишь, что он не видит другой автомобиль, видишь

офигенно здоровенный ТРАХ-ТАРАРАХ, видишь, как истекает кровью водитель с

переломанными костями; кровью цвета моста. Да, сам виноват. Идиот!) Только

бы не загорелось! Кроваво-красный цвет. Кроваво-красный мост. Видишь, как

человек обливается кровью, как протекает машина. Красный радиатор, красная

кровь. Кровь - точно красное масло. А насос все качает... блин! Говорю:

"Блин, до чего же больно!" Насос качает, но жидкость бежит куда не надо,

протекает всюду, заливает все кругом. Может, сейчас еще и в зад въедут, и

поделом, но хоть огня пока нет, и на том спасибо. Интересно, сколько...

сколько уже прошло? Машины. Полицейские машины (бутерброды с джемом).

Бутерброд с джемом. Ты джем, а машина хлеб. Вместе - бутерброд с джемом.

Видишь, как человек истекает кровью. Сам виноват. Молись, чтобы никто другой

не пострадал (нет, не молись, ты же атеист, помнишь, всегда сквернословил

[мама: "не надо употреблять таких выражений"], всегда клялся, что атеистом

останешься и в окопе под огнем, что ж, приятель, настал твой час, ты

сочишься на розовато-серую дорогу, и в любой момент может вспыхнуть, или

вдруг и так травма несовместимая с жизнью, а еще другая машина может въехать

в зад, если еще кто-нибудь заглядится на этот чертов мост, так что коли

все-таки надумаешь молиться, то сейчас для этого самое подходящее время,

только, блин, япона мать, ДОЧЕГОЖЕБОЛЬНОГОСПОДИ [все в порядке, это не

ругательство, так, словечко для придания эмоциональной окраски фразе,

честное слово; Господь свидетель]! короче: ну ты, господи, и мерзавец.)

Сказано в точку, малыш. А что это за буквы? "MG" и "VS". И я: "233 FS"? А

как насчет?.. Где?.. Кто?.. Блин, собственное имя забыл. Так уже было

однажды, на вечеринке: надрался, наширялся и слишком резко встал, но сейчас

все по-другому. (И почему это я помню, как в тот раз память отшибло, а

сейчас имени своего вспомнить не могу? А дело-то, похоже, серьезное. Не

нравится мне все это. Надо отсюда сваливать поскорее.)

Я вижу обрыв в джунглях, увитый лианами мост и реку внизу. Появляется

огромный белый кот (я?), прыжками несется по тропе, заскакивает на мост.

Ягуар-альбинос (я?) по качающемуся мосту (что я вижу? где это? вот так оно

было на самом деле?) летит длинными красивыми скачками, белая смерть (ей бы

черной быть, но я, ха-ха, известный негативист) стремится пересечь мост...

Стоп машина. Сцена бледнеет, в ней появляются дыры, прогорает пленка

(огонь?!), застряла, изображение плавится, видимость разрушается (видишь,

как видимость разрушается?); ничто не выдерживает столь пристального

внимания. Остается лишь белый экран.

Боль. В груди - кольцо боли. Как тавро, как круглый отпечаток (я -

фигурка на проштемпелеванной марке? клочок пергамента с надписью: "Из

книг........... [Прошу закончить, выбрав

из списка:

а) Господа Бога, эсквайра

б) Природы (миссис)

в) Ч. Дарвина и сыновей

г) К. Маркса, Ltd.

д) Всех вышеперечисленных.]). Больно. Белый шум, белая боль. Сначала -

тяжесть со всех сторон, теперь - боль. Бесконечное разнообразие жизни. Я

движусь. Экий мобильный. Меня что, вырезали из обломков? Или вспыхнуло

пламя? Может, я просто умираю, выбеленный, обескровленный? (Сданный,

просроченный?) Ничего теперь не вижу (теперь вижу все). Я лежу на равнине, в

окружении гор (а может, на койке, в окружении... медицинских аппаратов?

людей? и тех, и других? (Приятель, это одно и то же, если взглянуть шире. Во

загнул.) А кому какое дело? Мне-то самому есть дело? Блин! Может, я уже

труп! Может, это жизнь после жизни... гм... А что если все остальное было

сном (ну да, точно) и я сейчас проснусь и окажусь ("Темнаястан-ция")... это

еще что?

Вы слышали? Я-то слышал?

Темная станция. Ну вот, опять. Звук, похожий на паровозный свисток.

Что-то куда-то отправляется. Что-то сейчас начнется или закончится, а может,

и начнется, и закончится. Что-то, а именно ТЕМНАЯСТАНЦИЯ я. Или не я (не

могу знать; сам не местный; с меня какой спрос).

Темная станция.

Ну ладно, ладно...

Темная станция, безлюдная и заколоченная, эхом вторила свистку

уходящего поезда. В вечернем сумраке звук этот казался сырым и холодным,

будто бы многое перенял от своей создательницы - струи отработанного пара из

котла. Сомкнутые в черный покров деревья впитывали звук, как впитывает влагу

плотная ткань; лишь кое-где целостность этого покрова нарушалась: там -

скалой, здесь - обрывом, чуть дальше - каменной осыпью; от них-то и

возвращались назад слабейшие отголоски.

После того как оборвался свист, я стоял и глядел на сиротливую станцию,

не спеша повернуться кругом, к безмолвной карете. Я напрягал слух, тщась

выловить из крутобокой долины хотя бы намек на деловитое пыхтение паровозной

трубы, на сосредоточенный перестук поршневых сердец, на досужую трескотню

клапанов и ползунов. Однако ни единый звук не тревожил бездвижности воздуха;

состав ушел. Черным по пасмурному небу рисовались острые коньки станционной

крыши и широкие дымовые трубы. Кое-где над скатами и закопченными кирпичами

висели клочки то ли тумана, то ли дыма. Казалось, мою одежду пропитал запах

угольной гари, отработанного пара.

Я все-таки повернулся и взглянул на карету. Траурно-черная, она была

заперта снаружи, запломбирована и обвязана толстыми кожаными ремнями. В

упряжке две кобылы нервно топтали палую листву на уходящей от станции

грунтовой дороге, взмахивали головами, пучили глазищи. Позвякивала упряжь,

подрагивала карета, из раздувающихся конских ноздрей струями бил пар.

Отправление поезда в лошадином исполнении.

Я осмотрел заколоченные окна и запертые двери кареты, подергал тугие

ремни и крепкие замки, потом забрался на козлы и взял вожжи. С высоты глянул

на тонущую в лесном мраке узкую дорогу. Дотянулся до кнута, но после

некоторых колебаний положил его назад - не хотелось нарушать его ударами

чарующую тишь долины. Ухватился за деревянный рычаг тормоза. По какому-то

загадочному капризу физиологии ладони взмокли, а во рту пересохло. Карету

потряхивало, - наверное, из-за топтания лошадей.

Небо над головой было скучно, однообразно Серым. Самые высокие горные

вершины вокруг меня, прорываясь из лесного покрова, почти сразу вонзались в

тусклую облачную рогожу; казалось, их иззубренные пики и острые гребни

смешали друг с другом вездесущий цепкий пар и тусклый, не дающий теней свет.

Я достал часы. Даже если все пойдет благополучно, вряд ли моя поездка

завершится до захода солнца. Я похлопал по карману, где лежали кремень и

трут, - не пропаду в потемках. Снова качнулась карета, в упряжке беспокойно

шевелились кони: переминались, изгибали гаси, выкатывали глаза с широкими

белками.

Больше задерживаться нельзя. Я убрал тормоз и погнал коней рысью.

Кренился и скрипел мой экипаж, тяжко погромыхивал на разбитой дороге, нес

меня прочь от темной станции, в черный лес.

Дорога шла в гору между деревьями, между полянками, через горбатые

деревянные мостики. В лесном сумраке и тиши бурлящие под мостами речушки

казались оазисами бледного свечения и хаотического шума.

Чем выше в гору я забирался, тем ощутимей свежел воздух. Словно

облаком, я был окутан паром дыхания кобыл и запахом их пота. Мой собственный

пот студил мне лоб и руки. Я полез в карман пальто за перчатками; пальцы

задели толстую рукоять лежащего в кармане сюртука револьвера. Я надел

перчатки, запахнул плотней пальто, а когда затягивал пояс, вспомнил о ремнях

и замках на карете и обернулся. Впрочем, темнота не позволила узнать, на

месте ли они.

Редел лес, склон набирал крутизну. Лошади уже с трудом рысили по колеям

на дороге; я приближался к нижней поверхности темно-серого покрова; щупальца

еле различимого облака сплетались друг с другом и вбирали в себя призрачный

пар из конских ноздрей. Долина внизу превратилась в черную бесформенную

бездну; ни единого проблеска, ни малейшего шевеления, ни тишайшего звука в

ее глубинах. И тут, когда я въезжал в облачную пелену, как будто стон

донесся из кареты; она резко накренилась - то колесо налетело на торчащий из

земли камень. Я уже осознанно нащупал пистолет, убеждая себя, что слышал

всего лишь скрип при трении деревянных деталей экипажа. Облако сгущалось.

Едва видимые обочь моей жалкой дороги корявые низкорослые деревца напоминали

уродливых карликов - часовых какой-нибудь призрачной крепости.

Я остановил лошадей в тумане на сравнительно пологом участке пути. Как

только язычки огня выровнялись в фонарях кареты, образовались два световых

конуса, и этим слабым лучам едва удалось выхватить из сумрака покрытые

потом, нервно вздрагивающие кобыльи головы. Но сосредоточенное шипение

фонарей мало-мальски успокаивало, приободряло меня. Их сияние позволило еще

раз, теперь уже как следует, проверить крепеж. Кое-что ослабло - бесспорно,

по вине многочисленных ухабов и камней на дороге. Управившись с этим делом,

я снова развернул фонари вперед. Рассеянные лучи упирались в туман, словно

тени на фотонегативе, тая больше, чем раскрывая.

Карета то выныривала из облака, то снова в него окуналась, а дорога,

хотя постепенно сглаживалась и делалась прямее, все меньше походила на

дорогу. Она вела к узкому проходу между скалами; туман мало-помалу

становился жиже. Справа и слева от меня фонари зашипели вроде бы поровнее,

поднабрались яркости их лучи. Я приближался к седловине - верхнему участку

перевала; я знал, что за ним лежит небольшое плато.

Последние жгутики тумана скользнули по блестящим конским бокам, по

опоясанной ремнями карете - словно гигантское привидение тщилось удержать

меня своими бесплотными пальцами. А наверху сияли звезды.

Кругом вонзались в ночную мглу серые вершины, иззубренные и чуждые.

Ограниченное утесами плато в ярком звездном свете тоже было серым, как

сталь; от камней у кареты, справа и слева, стелились плотные тени,

порожденные лучами фонарей. Дальше - сливались в океан облака и призрачные

волны омывали каменные архипелаги. Оглянувшись, я увидел горные пики с

противоположной стороны покинутой нами долины, а едва снова устремил взгляд

вперед, заметил огни приближающейся кареты.

Своим невольным содроганием я испугал коней, они заржали и попятились.

Я тотчас заработал вожжами, погнал лошадей вперед, коря себя за нервозность

и пытаясь в меру сил успокоить свое трусоватое сердце. Далекая карета была,

как и моя, оснащена двумя фонарями; она пока еще находилась на

противоположном краю окаймленной скалами седловины.

Я затолкал револьвер поглубже во внутренний карман и, взмахнув вожжами,

послал тяжко дышащих кобыл медленной рысью; даже на ровной дороге им это

давалось очень и очень нелегко. Встречные подрагивающие огни - две чуть-чуть

не долетевшие до земли звезды - теперь приближались заметно быстрее.

Близ центра плато, посреди россыпи валунов, кареты сбавили ход. Здесь

ширины дороги хватало только для одного экипажа, торившим ее людям пришлось

перенести уйму больших и малых камней на обочины. Впрочем, была оборудована

небольшая овальная площадка, чтобы могли разъехаться встречные повозки. И

площадка эта лежала как раз на полпути между моей и чужой каретами. Мне уже

удалось разглядеть двух белых коней, и, хотя мешало сияние фонарей, я видел

смутный силуэт восседающего на козлах человека. Я придержал кобыл, чтобы

оказаться на площадке одновременно со встречным экипажем. Другой возница

словно прочитал мои мысли - он тоже замедлил шаг своих коней.

Именно в этот миг и охватила меня странная, необъяснимая робость.

Внезапно по телу прошла сильная дрожь, словно от удара электрическим током

или как будто невидимая и бесшумная молния поразила меня с небес. Кареты

достигли противоположных краев площадки. Я принял вправо, а встречный экипаж

двинулся влево, и упряжки преградили друг другу путь. Кони остановились, не

дожидаясь команды от своих возниц. Я зацокал и натянул вожжи, дал задний

ход; так же поступил и незнакомец. Я замахал рукой темному силуэту, давая

понять, что на этот раз двинусь влево, освобождая ему справа проезд; он

махнул одновременно со мной. Карсты стояли. По жестам возницы я не мог

определить, понял ли он меня, и все же решил рискнуть. Я увлек своих

взмыленных лошадей влево, и снова другая карета двинулась так, словно ее

владелец вознамерился не пропустить меня, причем двинулся одновременно со

мной; казалось, мы действуем совершенно одинаково.

Мне осталось лишь признать свое поражение. Две пары лошадей стояли друг

против друга посреди участка ровной земли, освещенного четырьмя фонарями и

заполненного паром конского дыхания. Я решил на этот раз не трогаться с

места, а дождаться, когда проедет встречный экипаж.

Но и чужая карета оставалась совершенно неподвижной. Меня охватила

растерянность, все тело невольно напряглось. Я поддался искушению встать,

прикрыть глаза ладонью от света потрескивающих фонарей и вглядеться в

возницу, который точно так же рассматривал меня с другого конца этого

непреодолимого, по какой-то загадочной причине, отрезка пути. Да, незнакомец

тоже поднялся на ноги, словно был не живым человеком, а моим отражением в

зеркале; готов поклясться, что и он поднес ладонь к глазам.

Я обмер. В груди заколотилось сердце, а руки сделались липкими; даже

лайковые перчатки не скрадывали этого ощущения. Я кашлянул, прочищая горло,

и воззвал к незнакомцу:

- Сэр! Если угодно, проезжайте... - И осекся.

Другой возница заговорил - и умолк - одновременно со мной. Голос его не

был эхом моего, он произнес не те же слова, что и я. У меня даже не было

уверенности, что я слышал родной язык. Но тон был как две капли воды похож

на мой - тут я бы голову дал на отсечение. Меня объял гнев, я что есть сил

замахал вправо, а незнакомец, столь же энергично, - влево.

- Направо! - выкрикнул я и услышал его возглас.

Несколько мгновений я оставался в неподвижности; я не мог обманывать

себя, будто дрожь, пробегающая по телу, - обыкновенная реакция на

температуру воздуха. И не только для того я поспешил сесть, чтобы поехать

выбранным курсом, - обмякли ноги, и ослабшему от страха телу понадобилась

другая опора. Не глядя прямо на недруга (а как еще назвать человека, явно

вознамерившегося не давать тебе проезда?), я поднял кнут и защелкал им над

кобылами, заставляя их принять влево. Я не услышал щелканья другого бича, но

чужие кони, подобно моим, вздыбились, а затем двинулись вправо; несколько

секунд упряжки неслись навстречу, затем обе пары коней снова поднялись на

дыбы, звеня сбруей, брыкая передними ногами, мотая головами. Не столкнулись

лошади просто чудом. Я с криком поднялся и заработал кнутом, потянул на себя

вожжи, что было сил пытаясь объехать чужую карету. Снова напрасно -

казалось, встречный экипаж повторял каждое движение моего.

Наконец я заставил перепуганных лошадей попятиться; белые кони

напротив, ничуть не менее возбужденные, поступили точно так же. У меня

дрожали руки, на лбу выступил холодный пот. Я изо всех сил напрягал глаза,

но разглядеть загадочного противника не удавалось - сияние его фонарей

показывало лишь нечеткие контуры фигуры, а лицо оставалось неразличимым

пятном.

Но я был уверен, что передо мной не зеркало (хотя, при всей своей

абсурдности, это объяснение было тогда предпочтительней любого другого), и,

кроме того, чужие лошади были белыми, тогда как запряженная в мою карету

пара - темной. Что же дальше? Другого пути здесь нет, убранные с дороги

камни навалены на обочинах сплошной, в половину человеческого роста, стеной.

Если и найдется проем, достаточно широкий для кареты, по валунам далеко не

уедешь.

Я положил кнут и спустился на каменистую дорогу. Точно так же поступил

и другой возница, и при виде этого меня снова сковало необъяснимое

оцепенение. Почти невольно я обернулся и взглянул мимо запертой кареты на

дорогу за краем площадки. Вернуться тем же путем? Это казалось немыслимым.

Даже будь у меня обыкновенная, вполне земная задача, даже будь я заурядным

путником, намеренным лишь достичь отдаленной гостиницы или некоего городка

за перевалом, я бы вряд ли захотел повернуть обратно. От самой станции и до

этой седловины мне не попалось ни одной тропки, ответвлявшейся от моей

дороги. И я не слышал, чтобы где-нибудь в пределах дня езды был другой

перевал. А если еще учесть, что за груз у меня и сколь срочно я должен его

доставить... Иными словами, ничего не остается, кроме как ехать дальше своим

путем. Я плотнее запахнул ворот - только для того, чтобы незаметно прижать к

груди спрятанный револьвер. Ободрив себя таким образом и попытавшись собрать

в кулак всю волю, все здравомыслие, я едва не упустил из виду, что человек в

сиянии своих огней повторяет мои движения. Он, прежде чем зашагать вперед,

тоже поднял воротник пальто.

Одежда на незнакомце была похожа на мою, а впрочем, любое другое

облачение в столь прохладную погоду грозило бы воспалением легких. Пожалуй,

пальто у него было чуть подлинней моего. Сам он был немного плотней, чем я,

совсем немного. Я поравнялся с беспокойно дергающимися головами моих лошадей

- а он со своими. Наверное, еще ни разу в жизни мое сердце не билось так

сильно, так часто. Меня охватил незнакомый страх, он подталкивал навстречу

этой по-прежнему неразличимой фигуре. Словно мощнейшее магнитное поле, до

сих пор не позволявшее нашим каретам столкнуться или миновать друг друга,

теперь поменяло полюса. Неведомая сила заставляла меня шагать вперед, к

тому, чего я так боялся или должен был бояться. Вот так же некоторых людей

необъяснимо влечет бездна, на краю которой они стоят.

Он замер. И я замер. И тут на меня нахлынуло облегчение, я пережил миг

невыразимой радости, увидев, что у этого человека - не мое лицо. Оно было

квадратным, глаза посажены близко друг к другу и глубоко, а на верхней губе

чернели усы. Он глядел на меня, стоя в лучах моих фонарей, как я стоял в его

свете; он изучал мое лицо, вероятно, с таким же интересом и облегчением,

какие чувствовал я. Я было заговорил, но дальше слов "с кем имею честь?"

дело не зашло. Рот незнакомца исторг звуки в то же мгновение, что и мой. Это

было какое-то слово или короткое предложение, по всей видимости адресованное

мне, как и мои слова предназначались ему. Да, теперь уже я не сомневался,

что он говорит на иностранном языке. Но что это за язык, мне пока не удалось

определить. Я ждал, когда незнакомец снова заговорит, но он молчал, -

видимо, изучал мое лицо.

Мы одновременно качнули головами.

- Это сон, - тихо произнес я, в то время как он бормотал что-то свое. -

Этого не может быть, - продолжал я. - Это невозможно! Я сплю, и ты -

порождение моего разума.

Мы оба разом замолчали.

Я взглянул на его карету, а он посмотрел на мою. Внешне его экипаж мало

отличался от моего. Был ли тот обвязан ремнями, заперт и опломбирован, я не

мог судить, равно как и о том, так ли важно его содержимое, как и мой груз.

Внезапно я шагнул вбок, и незнакомец двинулся в то же мгновение, как

будто хотел преградить мне путь. Мы отступили друг от друга. Я уже

чувствовал его запах, какую-то непривычную, резкую парфюмерию, с примесью

несвежего запашка иноземной пряности или луковичного растения. У него чуть

сморщилось лицо, словно и от меня повеяло чем-то не особо приятным.

Отчего-то у него дернулась бровь, я вспомнил о револьвере. В мозгу

разыгралась абсурдная сцена, как мы выхватываем оружие и стреляем и пули

сталкиваются между нами в воздухе, расплющиваются в идеально круглую монету.

Мой несовершенный двойник улыбнулся, точно так же поступил и я. Мы покачали

головами. По крайней мере, этот жест не нуждался в переводе, хотя мне пришло

в голову, что медленный задумчивый кивок был бы столь же уместен. Мы

отступили на шаг и дружно оглядели безмолвную, стылую, дикую местность, как

будто в самом этом запустении кто-нибудь из нас мог найти что-то ободряющее,

или даже оба.

Я ничего ободряющего не увидел.

Каждый из нас повернулся, подошел к своей карете и забрался на козлы.

Некоторое время смутный силуэт сидящего во мгле за неровным сиянием

фонарей человека не шевелился (наверное, в точности как и я). Затем он

безнадежно пожал плечами (как и я), ссутулился, одной рукой взял вожжи -

стариковским, как мне показалось, движением (а я всему этому подражал, и на

меня тоже нахлынули старческая тоска, усталость и тяжесть, а холод - не чета

холоду ветра - пронизал все мое тело).

Он осторожно потянул вожжи, заставив коней запрокинуть головы; такой же

сигнал и я дал своей упряжке. Мы начали разворачиваться, каждый на своей

половине тесного разъезда, подавали свои кареты то вперед, то немного назад

и свистели коням.

"Когда мы окажемся вровень, - подумал я, - как боевые корабли сходятся

бортами, я выхвачу оружие и выстрелю". Возвращаться я не могу, и если он не

уступит дорогу, то буду прорываться с боем, потому что у меня нет выбора.

Наши неуклюжие колесницы медленно маневрировали. Его карета, как и моя,

была наглухо заперта и крепко обвязана. Он посмотрел на меня и неторопливо,

почти расслабленно, сунул руку за отворот пальто. Точно так же действовал и

я - запустил ладонь во внутренний карман сюртука и осторожно потянул

револьвер. Снимет ли недруг сейчас перчатку? Мы оба ждали. Наконец он

расстегнул перчатку на запястье, как и я, положил ее рядом с собой на

сиденье, а затем навел на меня оружие.

На спусковые крючки мы нажали одновременно. Раздались два тихих щелчка,

больше ничего.

Мы дружно отщелкнули барабаны. В свете фонаря я увидел, что боек бил по

капсюлю - на медной поверхности осталась крошечная вмятина. Либо капсюль

бракованный, либо порох отсырел. Такое не редкость.

Незнакомец посмотрел на меня, и улыбки наши были печальны. Оба спрятали

револьверы в карманы, затем окончательно развернули кареты и разъехались; я

повез свой страшный груз обратно в долину, под облачный покров, а он свой -

в другую долину.

- ...И тогда мы разом стреляем, вернее, нажимаем на спуск, и ничего не

случается. Оба патрона оказались негодными. Поэтому мы просто... улыбаемся

друг другу, с покорностью, наверное, разворачиваем кареты и едем восвояси, -

заканчиваю я свой рассказ.

Доктор Джойс глядит на меня поверх золотой оправы очков:

- Это и есть ваш сон?

Я киваю:

- И тут я проснулся.

- И все? - проявляется раздражение в голосе Джойса. - Больше ничего не

было?

- На этом сон закончился, - твердо произношу я.

На лице доктора Джойса отчетливо видится недоверие (и вряд ли можно

строго судить за это моего лечащего врача, ведь все вышеизложенное -

сплошное вранье), он качает головой, и трудно объяснить этот жест чем-либо

иным, кроме недовольства.

Мы стоим в центре зала о шести черных стенах, но без мебели. Это

теннисный корт, и близится конец гейма. Доктор Джойс - джентльмен лет

пятидесяти, в неплохой физической форме, хоть и чуть полноватый, - считает,

что лечение можно проводить в любой обстановке. Оба мы умеем махать

ракетками, поэтому предпочитаем играть здесь, а не сидеть в его кабинете. В

перерывах между розыгрышами очков я рассказываю свои сны.

Доктор Джойс румян и сед. Выбеленные временем кудри, розовое лицо,

розовые же, с веснушками и седыми волосками, руки и ноги торчат

соответственно из рукавов рубашки и штанин серых шорт. Однако глаза,

прячущиеся за очками в золотой оправе и цепочкой, голубые, их взгляд тверд,

остер и вовсе не подходит к румяной физиономии. Как будто в шмат сырого мяса

на блюде воткнули два осколка синего бутылочного стекла. Он тяжело дышит (в

отличие от меня), обильно потеет (а я только в последнем розыгрыше немножко

взмок) и глядит на меня с глубоким подозрением (вполне, как я уже сказал,

обоснованным).

- Проснулись? - спрашивает он.

Я стараюсь придать своему тону максимум возмущения:

- Да помилуйте, не могу же я контролировать свои сны!

(Это ложь.)

С глубоким профессиональным вздохом врач подцепляет ракеткой

пропущенный им в конце последнего розыгрыша мяч и пристально глядит на

стенку для подач.

- Ваша подача, Орр, - говорит он кисло.

Моя так моя. Подаю. Теннис - игра для двух игроков. У каждого участника

две ракетки: ударная и ведущая. Корт шестиугольный, покрашенный в черное;

мячей два, оба розовые. Благодаря сему последнему факту и тяжеловесной

разновидности юмора, которая на мосту считается остроумием, теннис прозван

"мужской игрой". У доктора Джойса стаж в ней побольше, чем у меня, но мой

партнер ниже ростом, больше весит и старше, да и с координацией движений у

него похуже. Я играю (по рекомендации физиотерапевта) всего лишь шесть

месяцев, но одерживаю верх в последнем розыгрыше, а значит, и в гейме без

особого труда, ведя по корту один мяч, пока Джойс неловко возится с другим.

И вот доктор стоит, пыхтит и прожигает меня взглядом - воплощенное

недовольство.

- Вы уверены, что больше ничего не было? - спрашивает он.

- Вполне, - отвечаю.

Доктор Джойс - толкователь моих снов. Он специализируется на анализе

сновидений и верит, что копание в моих кошмарах позволит узнать обо мне

больше, чем я сам способен рассказать (у меня амнезия). Он надеется, изучив

все добытые с помощью этого метода находки, затем каким-то образом

встряхнуть, вернуть к жизни мою усопшую память. Оп-ля! Один могучий скачок

воображения - и я исцелен. Вот уже полгода я честно лезу из кожи вон,

пытаясь ему помочь в этом благородном деле. Беда в том, что обычно мои сны

либо слишком сумбурны и их невозможно восстановить в деталях, либо слишком

банальны и просто не заслуживают исследования. В последнее время доктор явно

теряет терпение, и я, чтобы его не огорчать, придумал сон. Я очень надеялся,

что история о запертых каретах даст доктору Джойсу пищу для его желто-серых

зубов, но, судя по его кислой физиономии и вызывающему поведению, я дал

маху.

- Благодарю за игру, - говорит он.

- Всегда к вашим услугам, - улыбаюсь.

В душевой доктор Джойс бьет меня ниже пояса:

- Орр, как у вас с либидо? Нормально?

Он намыливает брюшко, я декорирую пенными кругами свою грудь.

- Да, доктор. А у вас?

Добрый доктор отворачивается.

- Я задаю этот вопрос, исходя из профессиональных соображений, -

объясняет он. - Мы, медики, считаем, что на сексуальной почве могут

возникнуть кое-какие проблемы. Если вы уверены, что... - Голос замирает,

Джойс заходит под струи воды - смыть пену.

Чего хочет добрый доктор? Чтобы я ему рекомендации предоставил?

Вымывшись, переодевшись и заглянув в бар при теннисном клубе, мы на

лифте поднимаемся на этаж, где расположена клиника доктора Джойса. В сером

костюме и розовом галстуке ему удобней, чем в спортивной форме, но он все

равно потеет. А мне в брюках, шелковой рубашке, жилете и сюртуке (правда,

сейчас перекинутом через руку) свежо и прохладно. Гудит на подъеме лифт -

класса "люкс": кожаные сиденья, растения в горшках. Доктору Джойсу угодно

присесть на скамью у стены, рядом с читающим газету лифтером. Врач достает

не очень свежий носовой платок и вытирает лоб.

- И что же, по вашему мнению, означает этот сон, Орр?

Я гляжу на чтеца-лифтера. В кабине, кроме нас троих, никого нет, но, на

мой взгляд, для столь приватной беседы даже присутствие обслуживающего

персонала - серьезная помеха. Не случайно же мы направляемся в клинику. Я

рассматриваю деревянные панели, кожаную обивку и маловпечатляющие

маринистские эстампы. И прихожу к выводу, что мне больше по вкусу лифты с

видом на море.

- Не имею представления, - отвечаю.

Вроде помнится, что раньше я думал, будто Джойс и призван раскрыть мне

значение моих снов, однако добрый доктор давно развеял это мое заблуждение,

и я уже не пытаюсь видеть сны, достаточно насыщенные смыслом для его

исследований.

- Но в том-то и дело, что вы должны иметь представление, - устало

говорит Джойс.

- Но не хочу вам рассказывать? - предполагаю я.

Доктор Джойс отрицательно качает головой:

- Наверное, просто не можете рассказать.

- Зачем же спрашиваете?

Лифт тормозит и останавливается. Клиника расположена примерно в

середине верхней половины моста, на равном удалении от вечно окутанного

паром железнодорожного яруса и одной из часто затягиваемых облаками верхушек

грандиозного сооружения. Доктор Джойс - человек весьма влиятельный, поэтому

его кабинеты находятся в пристройке на боку основной конструкции. Насколько

мне известно, такие помещения с видом на море столь же популярны, сколь и

дефицитны. Мы ждем, когда отворится дверь.

- Орр, вы должны спросить себя, - говорит доктор Джойс, - что означают

подобные сны в связи с мостом.

- С мостом? - гляжу на врача.

- Да, - кивает он.

- Чего-то я недопонял, - возражаю. - Ума не приложу, какая может быть

связь между мостом и снами вашего покорного слуги.

Врач снова пожимает плечами.

- Быть может, сон - это мост, - рассуждает он, пока разъезжаются

створки двери кабины. Вынимает из кармана пропуск, демонстрирует лифтеру. -

А быть может, мост - это сон.

(Очень ценная информация, ничего не скажешь.) Я показываю лифтеру

больничный браслет-пропуск и иду за добрым доктором по широкому, устланному

коврами коридору.

Браслет на моем правом запястье представляет собой пластмассовую

полоску. В нее заделано какое-то электронное устройство, хранящее мое имя и

адрес. Также оно излагает кому следует мой диагноз, показанную терапию и имя

лечащего врача. На полоске отпечатано мое имя: "Джон Орр". Вообще-то, имя не

настоящее, мне его дала администрация больницы, когда я туда попал. "Джон" -

потому что это распространенное и безобидное слово. Почему "Орр"? Когда меня

выловили из бурлящих вокруг исполинского гранитного быка вод, на груди

увидели большую багровую ссадину, почти идеальную окружность, впечатавшуюся

в мою плоть (и кость - у меня было сломано шесть ребер). Орр - первое слово

на "О", пришедшее в голову моей сиделке. По традиции имена

найденышам-несмышленышам дают медсестры, а при мне не обнаружили никакого

удостоверения личности, да и сам я не помнил, как меня зовут.

Надо добавить, что у меня все еще побаливает иногда грудь, как будто

удивительная фигурная отметина сохранилась во всей своей красе. И уж

конечно, на голове остались следы страшных ударов, из-за которых я потерял

память. Доктор Джойс склонен и боль в моей груди списывать на ту же травму,

что явилась причиной амнезии. По его мнению, в моей неспособности вспомнить

прошлое лишь отчасти виноваты ушибы головы. Возможно, я вдобавок пережил

какой-то психологический шок, а следовательно, разгадку амнезии надо искать

в моих сновидениях. Собственно говоря, потому-то он и взялся меня лечить. Я

- интересный случай, вызов его профессионализму. Он раскопает мое прошлое, и

не важно, сколько времени займет эта работа.

В прихожей клиники мы встречаем симпатичного молодого человека,

секретаря доктора. Этакий живчик и весельчак, не лезет в карман за

шуточкой-прибауточкой, всегда готов предложить чайку-кофейку или помочь

посетителю снять-надеть пальто. Его мордашка не знает мрачности и уныния,

раздражения и досады, и любые слова пациентов Джойса он воспринимает с

искренним любопытством. Он строен, хорошо одет, прилизан; запах его

одеколона приятен, но ненавязчив; прическа аккуратна и изящна и притом не

кажется искусственной. Следует ли добавлять, что все мои знакомые из числа

пациентов доктора Джойса откровенно презирают этого типа?

- Доктор! - восклицает секретарь. - Как я рад снова вас видеть!

Надеюсь, игра доставила вам удовольствие?

- Да, да, - без особого энтузиазма отвечает врач, оглядывая приемную.

Кроме секретаря здесь лишь двое людей: полицейский и некий тощий

настороженный субъект с густейшей перхотью на голове. Он сидит с закрытыми

глазами в одном из полудюжины кресел. Полицейский устроился на его плечах и

прихлебывает кофе. Доктор Джойс не удостаивает эту мизансцену повторного

взгляда. - Мне звонили? - обращается он к Молодому-Да-Раннему, а тот встает

и низко кланяется, сложив ладони домиком.

- Ничего срочного, сэр. Я все зафиксировал в хронологическом порядке,

список у вас на столе; в левой колонке - нумерация по ориентировочному

порядку приоритетности касательно ответов. Чашечку чая, доктор Джойс? Или,

может быть, кофе?

- Нет, спасибо, - отмахивается Джойс от Молодого-Да-Раннего и

скрывается в своем кабинете.

Я отдаю МДР свой сюртук, и МДР говорит:

- Доброе утро, мистер Орр! Можно, я возьму ваш?.. О, благодарю!

Надеюсь, игра доставила вам удовольствие, мистер Орр?

- Нет.

Полицейский все так же сидит на плечах тощего субъекта и глядит в

стенку, на его лице не то угрюмость, не то смущение.

- О господи! - Физиономия юного секретаря изображает последнюю степень

отчаяния. - Как досадно это слышать, мистер Орр! Может быть, вас взбодрит

чашечка кофе или чая?

- Нет, спасибо.

Я спешу вслед за врачом в кабинет. Доктор Джойс разглядывает список

звонков, лежащий под пресс-папье на его внушительном столе.

- Доктор, - говорю, - почему в вашей приемной полицейский сидит на

человеке верхом?

Врач смотрит на только что притворенную мной дверь.

- А-а... - произносит он, снова обращая взор на машинописный текст. -

Это мистер Беркли. У него нетипичная мания, он считает себя предметом

мебели. - Врач хмурится, стучит пальцем по какой-то строчке.

Я сажусь на пустой стул:

- В самом деле?

- Да. Причем каждый день он воображает себя чем-нибудь новым. Мы

приставляем к нему охранников с наказом потакать его бредням, насколько это

возможно.

- Вот оно что... А я-то подумал, это какая-то театральная труппа из

радикалов-минималистов. Как я догадываюсь, нынче мистер Беркли возомнил себя

креслом?

Доктор Джойс супится:

- Орр, не говорите ерунды. Вы же не поставите одно кресло на другое,

верно? Очевидно, он себя считает подушкой.

- Ну конечно, - киваю. - Но почему - полицейский?

- С мистером Беркли бывают проблемы - он то и дело входит в образ биде

в дамском туалете. Обычно он не так чтобы буен, но... - Доктор Джойс

секунду-другую рассеянно глядит в пастельно-розовый потолок, ищет нужное

слово, наконец изрекает: - Упорен. - И опять смотрит в список.

Я откидываюсь на спинку стула. В кабинете доктора Джойса пол из

тикового дерева, по нему абы как разбросаны ковры - сложной расцветки, с

банальными абстрактными рисунками. Под стать импозантному столу -

картотечный шкаф и парочка набитых томами книжных полок, а еще есть низкий

столик и вокруг него - изысканно безликие стулья, на одном из которых сижу

я. Половину стены кабинета занимает окно, но вид наружу закрыт

полупрозрачными вертикальными жалюзи. Они сияют в лучах утреннего солнца;

другого освещения в кабинете сейчас нет.

Доктор сминает в комок лист с аккуратно напечатанным текстом и бросает

в мусорную корзину. Выезжает на кресле из-за стола, останавливается передо

мной, берет со стола блокнот и кладет на колено, потом достает из нагрудного

кармана пиджака маленький автоматический карандаш.

- Итак, Орр, на чем мы с вами остановились?

- Кажется, последняя конструктивная идея из ваших уст - насчет того,

что мост может быть сном.

У доктора Джорджа опускаются уголки рта.

- A чем докажете, что мост не сон?

- А чем докажете, что все это не сон?

Доктор откидывается на спинку кресла, на лице - понимающее выражение.

- Вот именно.

- Ладно, доктор, так чем докажете, что это не сон? - улыбаюсь я. Врач

пожимает плечами.

- Спрашивать меня об этом бессмысленно, ведь я - из сна. - Он

наклоняется вперед. Я поступаю точно так же, мы едва не сталкиваемся носами.

- Что означает запертая карета? - произносит он.

- Надо полагать, я чего-то боюсь, - рычу в ответ.

- И чего же вы боитесь? - шипит в упор Джойс.

- Сдаюсь. Скажите вы.

Еще несколько секунд мы играем в гляделки. Победа в итоге за мной.

Доктор выпрямляет спину и выдыхает с таким присвистом, что я даже

недоумеваю: может, кресло под ним надувное и в кожзаменителе образовалась

дырка? Он что-то записывает в блокнот и деловито спрашивает:

- Как идет ваше расследование? Я чую подвох. Щурюсь:

- О чем это вы?

- Пока вы находились в больнице, да и после выписки, до недавнего

времени вы держали меня в курсе. Говорили, что выясняете насчет моста. Тогда

вам это казалось исключительно важным.

Я снова откидываюсь в кресле:

- Да, я пытался кое-что выяснить.

- Но потом опустили руки, - кивает доктор, записывая.

- Я пытался. Писал во все конторы, бюро, департаменты, библиотеки,

институты и газеты подряд. Ночи напролет переводил чернила, неделями

просиживал в прихожих, приемных и коридорах. Кончилось все это писчим

спазмом, жуткой простудой и вызовом в Комиссию по (пере)расходу прожиточных

средств амбулаторными пациентами - там не могли поверить, что я вбухал

столько денег в переписку.

- И что вы обнаружили? - забавляется доктор Джойс.

- Пытаться узнать что-то стоящее абсолютно бессмысленно.

- И что же вы считаете стоящим?

- Где находится мост? Что с чем соединяет? Сколько лет назад построен?

И так далее.

- Неужели ваши поиски оказались совершенно неудачны?

- Сомневаюсь, чтобы удача имела ко всему этому какое-то отношение.

Похоже, просто никого ничего не волнует. Мои письма исчезали без следа, или

возвращались нераспечатанными, или сопровождались ответами на неизвестных

мне языках. Более того, их не могли прочесть и все, к кому я обращался.

- Хорошо, хорошо, - машет ладонью врач. - У вас проблема с языками, не

правда ли?

Да, у меня проблема с языками. В любой секции моста разных языков - до

дюжины: специальные жаргоны, созданные разными гильдиями много лет назад,

измененные и развитые с тех пор до такой степени, что совершенно непонятны

посторонним. Сейчас уже никто не возьмется сказать, когда и при каких

обстоятельствах они зародились. Как выяснилось по моем выходе из комы, я

говорил на языке персонала и администрации - это официальный,

государственный язык моста. Но все остальные, кого ни возьми, знают еще как

минимум один язык, обычно связанный с их профессией или общественным

статусом; я же этой способности лишен. Когда я выхожу на кишащие народом

главные улицы, добрая половина разговоров для моих ушей звучит сущей

абракадаброй. Меня такая языковая избыточность лишь немного раздражает, а

вот тяжелым параноикам из числа пациентов доктора Джойса на этой почве

наверняка должны мерещиться заговоры.

- Да, но дело не только в этом. Я искал сведения о постройке, об

исходном предназначении моста. Искал старые книги, газеты, журналы,

звукозаписи и фильмы. Искал информацию о том, что находится за пределами

моста или было здесь до его появления. И ничего не нашел. Все исчезло. То ли

потеряно, то ли украдено, то ли уничтожено, а может, просто какой-нибудь

бардак с каталогами. Вы, кстати, в курсе, что только в этой секции

ухитрились потерять целую библиотеку? Потерять! Библиотеку! Ничего, а? Как

это вообще можно - целую библиотеку потерять?

Доктор Джойс пожимает плечами.

- Читатели иногда теряют библиотечные книги... - успокаивающе начинает

он, но я возмущенно перебиваю:

- Да господи боже ты мой! Целую библиотеку! Целую библиотеку! А в ней

книг были десятки тысяч, я узнавал. Настоящих книг! И подшивок журналов, и

документов, и карт, и... - Я ловлю себя на том, что начинаю волноваться. -

Третья городская архивно-историческая библиотека потеряна, и, судя по всему,

потеряна безвозвратно. Она зарегистрирована в этой секции моста, она

упоминается тысячи раз, и не счесть ссылок на хранившиеся в ней книги и

документы, и есть даже свидетельства посещавших ее людей. Но никто ее не

может найти. Никто даже не знает о ней ничего, кроме этих ссылок. Похоже,

искать не очень-то и старались. Вы что думаете, доктор, какие-нибудь

библиотекари там или библиофилы позаботились снарядить поисковую экспедицию?

Черта с два! Я вас прошу, позвоните мне, если наткнетесь на любые сведения о

Третьей городской. - Я откидываю голову на спинку кресла и складываю руки на

груди, а врач знай себе строчит карандашом в блокноте.

- Вам кажется, что информацию, которую вы ищете, скрывают от вас

намеренно? - Он вопросительно поднимает бровь.

- По крайней мере, будь дело так, моя борьба имела бы какой-то смысл.

Нет, доктор, я не считаю, что здесь кроется чей-то злой умысел. Скорей

неразбериха и некомпетентность, апатия и бестолковщина. Бороться тут

бесполезно, это все равно что месить кулаками туман.

- Ну хорошо, - натянуто улыбается врач; его глаза точно посиневший от

старости лед. - Так что же вы обнаружили? И на чем остановились, где

сдались?

Я отвечаю:

- Доктор, я обнаружил, что мост очень велик. Он чрезвычайно высокий и

длинный, уходит за горизонт в обоих направлениях. Я залез на радиобашенку на

верхнем ярусе и насчитал пару дюжин таких же красных шпилей в обеих туманных

далях: и по направлению к Городу, и по направлению к Королевству. (Ни того

ни другого я оттуда не увидел. Я вообще не видел суши с тех пор, как меня

прибило волнами к мосту, если не считать островков, на которых зиждется

каждая третья опора.) Его высота - минимум полторы тысячи футов. В каждой

секции живет шесть или семь тысяч человек, и, возможно, вместительная

способность моста этим не ограничивается. Думаю, его костяк строился с тем

расчетом, чтобы выдержать и большую плотность населения.

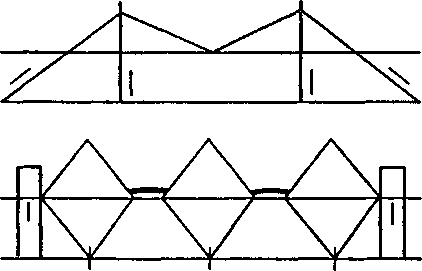

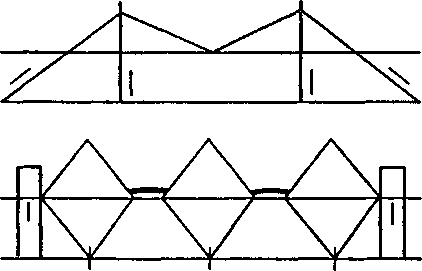

Форма? Возьмусь описать мост с помощью букв. В поперечном разрезе, в

самой широкой части, он здорово смахивает на букву "А", причем перекладинка

- это железнодорожный ярус. В вертикальной проекции центральная часть каждой

секции - это буква "Н", поставленная на "X". В обе стороны от центра друг за

другом отходят еще шесть "X", постепенно уменьшаясь в размерах, пока не

встречаются с узкими межопорными пролетами, каждый из которых имеет девять

собственных маленьких "X". Пролеты соединяют друг с другом концы больших "X"

и завершают черновую форму нашей конструкции. Алле-оп! Вот вам и мост!

- И все? - недоуменно моргает доктор Джойс. - Он очень велик - и все?

- Все, что мне было нужно узнать.

- Потому вы и сдались?

- Иначе это переросло бы в манию. Теперь же я собираюсь просто жить в

свое удовольствие. У меня очень недурственная квартира, вполне приличное

денежное пособие от больницы, и я его трачу, как мне заблагорассудится:

покупаю красивые вещи, посещаю картинные галереи, хожу в театр, концертный

зал и кино, читаю. У меня есть приятели, в основном инженеры, я понемножку

занимаюсь спортом, как вы могли уже заметить; надеюсь, что меня примут в

яхт-клуб... Скучать не приходится. Не могу сказать, что это отказ от борьбы.

Просто я сейчас здесь, с вами, и отлично провожу время.

Доктор Джойс на удивление резко встает, бросает блокнот на стол и

расхаживает взад-вперед между перегруженными книжными полками и светящимися

жалюзи. Он хрустит суставами пальцев. Я рассматриваю свои ногти. Он качает

головой:

- Орр, мне кажется, что вы относитесь ко всему этому недостаточно

серьезно. - Он подходит к окну, поворачивает жалюзи, открывая ясный

солнечный день: голубое небо, белые облака. - Подойдите.

Со вздохом и улыбочкой, означающей: "ну если вам так уж хочется", я иду

к доброму доктору.

Впереди, почти в тысяче футов внизу, море. Сейчас оно синее, в

барашках. Видны крапинки редких яхт и рыбацких суденышек, кружат чайки. Но

доктор показывает в сторону. Одна из стен его кабинета - стеклянная, и через

нее виден бок моста.

Клиника Джойса находится в больничном комплексе, который горделиво

возвышается над основной конструкцией и смахивает на энергично растущую

опухоль. Отсюда, под таким острым углом, элегантная грация моста несколько

размыта, он кажется загроможденным и чересчур массивным.

Его покатые ребристые красновато-коричневые бока вздымаются от

гранитных цоколей, до которых почти тысяча футов. Эти плитчатые опоры

увешаны, усыпаны гроздьями атрибутов вторичной и третичной архитектуры:

крытыми переходами и шахтами лифтов, дымовыми трубами и порталами кранов,

кабелями и трубопроводами, антеннами, вымпелами и флагами всевозможных форм,

размеров и расцветок. Пристройки есть и большие, и маленькие: офисы,

служебные и жилые помещения, мастерские, магазины - все они лепятся

угловатыми ракушками из металла, стекла и дерева к исполинским трубам и

переплетающимся балкам, все они выступают, вылезают, выпирают из

первоначальных элементов моста, как нежные внутренние органы - через

бесчисленные грыжевые ворота.

- Что вы видите? - спрашивает доктор Джойс.

Я вглядываюсь, как будто стою перед какой-нибудь знаменитой картиной и

мне предложили полюбоваться тончайшей работой кисти.

- Доктор, - отвечаю, - я вижу офигенно здоровенный мостище.

Доктор Джойс резко дергает за шнур, обрывает его наверху; жалюзи

остаются незакрытыми. Он судорожно всасывает воздух, возвращается за стол,

усаживается и царапает в блокноте. Я подхожу к нему.

- Видите ли, Орр, - говорит он, строча карандашом, - ваша проблема в

том, что вы слишком многое принимаете на веру.

- В самом деле? - невинным тоном откликаюсь я. Интересно, что это -

профессиональное мнение или сугубо частная попытка задеть мое самолюбие?

За окном медленно появляется люлька мойщика окон. Доктор Джойс не

замечает. Человек в люльке стучит по стеклу.

- Доктор, кажется, пришла пора мыть ваши окна, - говорю я.

Врач оглядывается; мойщик поочередно стучит по оконному стеклу и по

своим ручным часам. Джойс мотает головой и снова утыкается взглядом в

блокнот.

- Нет, это мистер Джонсон, - объясняет он. Человек в люльке прижимается

к стеклу носом.

- Тоже пациент?

- Да.

- Позвольте-ка самому догадаться... Он себя мнит мойщиком стекол.

- Он и есть мойщик стекол, причем отменный. Просто он не желает

возвращаться в клинику, уже пять лет не вылезает из люльки. Власти начинают

беспокоиться.

Теперь я взираю на мистера Джонсона с уважением: приятно видеть

человека, влюбленного в свою работу. У него ветхая, захламленная люлька, в

ней полно бутылок, банок, есть чемоданчик, непромокаемый брезент и на краю -

что-то наподобие раскладушки. С другого конца люлька уравновешена

разнообразными инструментами для мытья. Мистер Джонсон постукивает по окну

Т-образным стеклоочистителем.

- Он к вам заходит или вы к нему выходите? - интересуюсь у эскулапа,

приближаясь к окну.

- Ни то ни другое. Говорим через открытое окно. - (Я слышу, как он

убирает блокнот в выдвижной ящик. Когда я поворачиваюсь, он уже стоит и

смотрит на часы.) - Однако сегодня он явился рановато. Мне нужно на

заседание комиссии. - Врач жестами пытается объяснить это мистеру Джонсону,

а тот трясет рукой с часами и подносит их к уху.

- А что с бедным мистером Беркли? Мы тут с вами разговариваем, а он

небось так и служит опорой закону.

- Ему тоже придется обождать. - Доктор достает какие-то бумаги из

другого ящика и укладывает их в тонкий атташе-кейс.

- Как жаль, что бедный мистер Беркли не считает себя гамаком, - говорю

я, а тем временем мистер Джонсон уезжает в люльке прочь с моих глаз. - Тогда

они с мистером Джонсоном могли бы зависать тут у вас на пару.

Добрый доктор недовольно кривит рот:

- Увидимся позже, Орр.

- Ну разумеется, доктор. - Я направляюсь к выходу.

- Завтра приходите, если что-нибудь приснится.

- Конечно, конечно. - Я отворяю дверь.

- А знаете что, Орр? - серьезным тоном произносит доктор Джойс,

возвращая серебряный автоматический карандаш в нагрудный карман. - Вы

слишком легко сдаетесь.

Я обдумываю эти слова, затем киваю:

- Ага, док, тут вы совершенно правы.

В приемной подлиза-секретарь помогает мне надеть сюртук (по которому

тем временем успел прогуляться платяной щеткой).

- Итак, мистер Орр, как прошел сегодняшний сеанс? Надеюсь, успешно?

- Еще как успешно! Прогресс налицо. Семимильные шаги к выздоровлению.

Полезная беседа, что и говорить.

- О, да это звучит ободряюще!

- Просто словами не передать, до чего ободряюще.

Чтобы спуститься на первый этаж, я вхожу в кабину одного из главных

лифтов. В ней, огромной, в окружении толстых ковров, хрустальных люстр,

надраенной бронзы и красного дерева, я беру у стойки бара чашечку капуччино,

удобно сажусь и внимаю струнному квартету, расположившемуся на фоне

прозрачной стены медленно опускающейся кабины.

Позади меня, за овальным столом, внутри огороженного шнуром

прямоугольника, заседают десятка два бюрократов и их помощников. Они

обсуждают сложную проблему, возникшую в ходе совещания, которое, согласно

афишке на небольшом стенде у самого края ограждения, посвящено

стандартизации контрактных спецификаций при объявлении тендера на оснащение

локомотивов каналами скоростной загрузки топливом (угольная пыль, с учетом

защиты от случайного возгорания).

Из лифта выхожу на открытую улицу над главным железнодорожным ярусом.

Это вымощенный металлом проспект для пешеходов, велосипедистов и рикш,

сравнительно прямо пролегающий через основную конструкцию моста и пристройки

- кафе, магазины и киоски, понатыканные где попало и загромождающие этот

кипучий ярус.

Улица, носящая помпезное название "бульвар Королевы Маргарет", лежит

близ внешнего края моста; здания с одной стороны бульвара образуют часть

нижней кромки зиккурата вторичной архитектуры, вписанного в исходный каркас.

С другой стороны бульвара здания примыкают к главным фермам, и чередующиеся

проемы открывают вид на море и небо.

Длинная и узкая улица наводит меня на мысли о старинных городах, где

наобум построенные здания упираются друг в друга, нависая над улицами,

кишащими людскими толпами. Здешняя картина очень похожа: толчея и

мельтешение пешеходов, велосипедистов; этот тянет за собой тележку; тот

толкает вперед тачку; эти несут портшез; вон там рикша крутит педали

трехколесного экипажа. И все тараторят на разных языках. А одеты - кто во

что горазд: одни - в форменное, другие - в цивильное. И все вместе образуют

бурный поток уличного движения, с уймой водоворотов и течений, поперечных, а

то и противных основному потоку. Картинка - точно в артерии спятили кровяные

тельца.

Я стою снаружи, высоко над улицей, на платформе перед дверью лифта.

Шум суетливой толпы, беспрестанное шипение и лязг, скрежет и топот

перекрываются воем клаксонов и гудками поездов с нижнего уровня,

напоминающими вопли грешников из механизированной преисподней; то и дело

раскатывается глухой гром, и все более ощутимая с каждой секундой вибрация

говорит о приближении тяжелого поезда, и вот пробиваются сквозь перекрытия и

взмывают над толпой клубы белого пара.

Наверху, где положено быть небу, смутно виднеются вдали мостовые фермы,

но обзору препятствуют пар и дым, затмевающие свет, что просачивается между

элементами конструкции, сквозь фасеты зараженных человечками офисов и

квартир. Фермы вздымаются в головокружительную высь и оттуда с величавостью

и чопорностью грандиозного кафедрального собора взирают на грубую профанацию

- позднейшие пристройки.

Где-то сбоку - нарастающий шум; голоса клаксонов сливаются в немыслимую

какофонию. Расступающийся транспортный поток прорезает черная повозка,

влекомая юным рикшей. Ну ясно - это везут инженера. Пользоваться рикшами

вправе только важные чиновники и курьеры основных гильдий. Просто зажиточным

разрешено перемещаться в портшезах. Правда, на самом деле мало кто из них

пользуется этой привилегией - лифты и трамваи быстрее носильщиков. Есть еще

один вариант: велосипед. Но на мосту все колесное облагается налогом,

исключение - только для моноциклов. Нередко случаются аварии.

Опережающие повозку гудки исходят из-под ног ливрейного рикши. У него

под каждой подметкой - клаксончик. Люди узнают эти звуки и успевают

посторониться.

Я нахожу приют в кафе - надо прикинуть в спокойной обстановке, чем бы

заняться после ленча. Можно поплавать - есть весьма недурственный малолюдный

бассейн, парой уровней ниже моих апартаментов. А можно позвонить инженеру

Бруку, он со товарищи имеет привычку в послеполуденное время играть в карты,

если этой компании не удается придумать занятие поинтересней. Еще вариант:

сесть на трамвай и поискать новые картинные галереи - я уже с неделю не

покупал картин.

Способов убить время хватает, и один другого лучше; во мне просыпается

сладкий зуд предвкушения. Допив кофе с ликером, я выхожу на улицу и снова

окунаюсь в деловито-суетливую атмосферу городской жизни.

Возвращаясь в свою секцию моста по внешнему пролету, кидаю из окна

трамвая в узкий промежуток между опорами монетку. Это традиция - сбрасывать

с моста мелочь, на удачу.

Вот и ночь приблизилась. Вечер удался: я поплавал в бассейне, пообедал

в теннисном клубе, прогулялся в гавани. Немного устал, но пока любовался

тихо покачивающимися на волнах высокими яхтами, ко мне пришла идея.

Я вытягиваюсь в шезлонге у себя в гостиной и во всех деталях продумываю

свой очередной сон для доброго доктора.

Затем подготавливаю письменный стол и направляюсь к вмонтированному в

стену против кресла телеэкрану. Когда он включен, мне лучше работается.

Большинство передач - барахло, жвачка для безмозглых: идиотские викторины,

"мыльные оперы" и тому подобное. Но временами я все равно смотрю их в

надежде увидеть что-нибудь снятое не на мосту. Сейчас я нахожу поздний

канал, транслирующий телеспектакль, вроде бы из жизни рудокопов на каком-то

близлежащем островке. Сбавляю звук до шепота - чтобы и слышно было, и не

отвлекало. Сажусь за стол, беру авторучку.

Телевизор вдруг шипит. Я оборачиваюсь. Экран заволокло зеленой мутью,

динамик издает белый шум. Может, настройка сбилась? Собираюсь выключить, но

тут изображение возвращается. Правда, звука нет, даже шипение прекратилось.

Экран показывает мужчину на больничной койке, в окружении медтехники.

Все - черно-белое и рябое. Я поворачиваю регулятор громкости, но даже на

максимуме только едва слышное шипение. Ко рту, носу и руке лежащего

подведены шланги, а глаза у него закрыты. Наверное, он жив, хоть и не видно,

что дышит. Переключаю каналы - везде та же картина: мужчина, койка,

аппаратура.

Камера опускается, показывает кровать, кусок стены и незанятый стульчик

возле койки. Такое впечатление, будто пациент дышит на ладан, даже в

монохромном изображении видно, что в лице ни кровинки. Тощие кисти лежат на

белой простыне совершенно неподвижно, а та рука, что с подведенной к

запястью трубкой, почти прозрачна. Лицо худое, в синяках и ссадинах, словно

он побывал в хорошей драке. Волосы мышиного цвета; на макушке - заплаткой -

лысина. В общем, по виду - серенький, плюгавенький, заурядненький

человечишко.

Жаль беднягу. Снова пытаюсь найти что-нибудь в эфире, но каналы точно

сговорились показывать только эту грустную сцену. А может, мою антенну

замкнуло на камеру мониторинга в какой-то больнице? Завтра позвоню куда

следует, пускай чинят. Секунду-другую я еще гляжу на неподвижную, безмолвную

сцену и выключаю телевизор.

И возвращаюсь к столу. Надо же наконец сочинить новый сон для

дражайшего эскулапа. Какое-то время пишу, но раздражает отсутствие

привычного звукового фона, и странное чувство появляется, когда сидишь

спиной к выключенному телевизору. С авторучкой и бумагой перебираюсь на

постель. Допишу и усну. А если что и на самом деле приснится, утром не

вспомню.

Вот что я написал.

Весь день мы сражались под топазовым небом, а оно медленно затягивалось

облаками, словно дымом наших пушек и бушующих внизу пожаров. Закат окрасил

эти облака смертным багрянцем, а под ногами у нас палубы были скользкими от

крови. Но все же мы отчаянно сопротивлялись, хоть и мерк свет дня, и таяло

наше число, и вот уже осталась четверть от экипажа. Точно щепки, валялись

кругом убитые и умирающие; величавые краски и позолота нашего корабля

выгорели или закоптились; рухнули мачты, а паруса, совсем еще недавно пышные

и гордо выпяченные, как грудь воина-героя, теперь обгорелыми лохмотьями

свисали с пеньков, оставшихся от мачт, или покрывали заваленные обломками

палубы, где гулял огонь и стонали смертельно раненные. Офицеры наши погибли,

шлюпки были разбиты ядрами или изувечены огнем.

Объятый пламенем корабль тонул, и характер его неминуемой кончины

зависел лишь от того, что раньше достигнет крюйт-камер - вода или

прожорливый огонь. На усеянных крошевом рангоута волнах качалось вражеское

судно - и выглядело оно не намного лучше нашего. У противника осталась

единственная мачта, и та была надломлена, а одиноко висевший на ней парус

был изрешечен ядрами и картечью. Мы изо всех сил пытались лишить врага

остатков парусного вооружения, но вышли все скованные попарно цепями ядра и

не осталось в живых метких пушкарей. И порох на палубе был на исходе.

Неприятельский корабль повернулся к нам носом и пошел на сближение. Мы

подготовили пушки к последнему залпу, а потом взяли кто абордажную саблю,

кто пистолет. Раненых приходилось бросать на милость судьбы. На нашем судне

не уцелело реев, не к чему было принайтовить канат, чтобы перелететь на нем

через чужой фальшборт, и мы собирались прыгать в миг столкновения кораблей.

Вражеское судно тоже безмолвствовало, перед ним медленно плыл черный дым его

пушек, растекался над тускло-красными волнами. Потом чужой дым смешался с

нашим - корабли сблизились.

И вот соприкоснулись истерзанные крутобокие корпуса. Мы бросились в

рукопашную, покидая свою обреченную палубу.

При столкновении неприятель лишился последней мачты. Миг спустя суда

разошлись. Как и мы, враги не пустили в ход абордажные крючья и багры. Крича

и оступаясь, мы бежали по палубе чужого галеона, а наш корабль медленно

относило течением. Оказалось, что нам не с кем сражаться - только мертвецы и

умирающие остались на палубе чужого судна. Мы не нашли ни пороха, ни ядер,

лишь поднимающуюся в трюмах воду и расползающийся огонь. Мы не нашли шлюпок,

лишь обломки и головешки.

Измученные и смирившиеся с судьбой, мы собрались на расколотом,

накрененном юте. В дымчатом, мерцающем свете пожара смотрели мы, как растет

кровавое, усеянное щепой пространство океана между нами и нашим кораблем.

Мачты его были в огне, паруса дымились. В воде горело его отражение -

багровое, перевернутое, призрачное.

Сквозь дым смотрели мы на врагов, а они на нас.

Мои апартаменты расположены почти на самом верху секции, недалеко от

угла. В плане секция имеет шестиугольную форму. Есть подозрение, что на этой

верхотуре я оказался не случайно - доктор Джойс балует "жемчужины" своей

коллекции психов. Комнаты здесь широки и высоки, стены со стороны моря не

что иное, как остекленные прогоны моста. С тысячедвухсотфутовой высоты можно

смотреть, как тут говорят, "вниз по течению". И даже кое-что разглядеть,

если видимость не слишком ограничена серыми тучами - а в них мост утопает

частенько.

Когда я здесь поселился, в комнатах было хоть шаром покати. Я сделал

косметический ремонт, обзавелся полезной и изящной мебелью, а также

скромной, но тщательно подобранной коллекцией небольших картин и статуэток.

Среди картин преобладают виды моста и моря. Есть несколько недурных

изображений яхт и рыболовецких судов. Скульптура преимущественно

фигуративная - рабочие-мостовики, запечатленные в бронзе.

Я совершаю утренний туалет. Одеваюсь неторопливо и продуманно. Гардероб

у меня роскошный. Если уж мне позаботились выделить такую уйму добротных

костюмов, было бы просто невежливо одеваться абы как. Встречают-то все же по

одежке. Не то чтобы она способна многое о тебе сказать, но ты сам способен

многое сказать с ее помощью.

Низкоквалифицированная обслуга моста носит форменные спецовки,

работягам не надо по утрам ломать голову, что надеть. Но тут и конец моей

зависти к их житью-бытью. Поражает, с какой покорностью они приняли свою

судьбу и ради верного куска хлеба отказались от каких бы то ни было попыток

сделать карьеру. Довольные жизнью винтики, каждый - на своем месте и

держится за это место, как краска держится за металл. Впрочем, это их

проблемы; я же ни за какие коврижки не согласился бы всю жизнь чистить

канализацию или рубить в шахте уголь.

Я расчесываю волосы (черные как смоль и неплохо вьющиеся, отчего

кажутся пышными), выбираю широкий галстук и карманные часы с подходящей к

нему эмалировкой. Недолго любуюсь собой в зеркало: высокий, импозантный,

даже аристократичный. Проверяю, ровно ли видны манжеты, хорошо ли сидит

жилет, не подвернулся ли воротник и так далее.

Я готов завтракать. Надо бы застелить кровать, да и вчерашнюю одежду

стоило бы почистить или, на худой конец, спрятать. Но и это не моя забота -

больница присылает уборщиков, те к своим обязанностям относятся серьезно.

Осталось только выбрать шляпу... но тут возникает заминка.

Включился телевизор. Защелкал, зашипел. Проходя через гостиную, я

сначала думаю, что ошибся, это не телевизор заработал, а протекает вода или

газ. Но нет, экран в стене светится. И показывает то же, что и прежде:

больничную койку и человека на ней. Немое, статичное, монохромное

изображение. Нажимаю выключатель, изображение пропадает. Включаю - больной

появляется. Смена каналов ничего не дает. Правда, освещение на этот раз

другое, - похоже, в стене позади всей аппаратуры есть окно. Ищу другие

детали. Но изображение недостаточно четкое, мне не прочесть на аппаратах

надписи. Я даже не понимаю, на каком они языке. Но как это может быть, чтобы

телевизор включался сам по себе? Выключаю и слышу доносящийся снаружи

монотонный гул.

В окно вижу голубизну - день выдался погожий. Со стороны Королевства

появляется группа самолетов - три одинаковых, нескладных на вид одномоторных

моноплана. Они летят мимо моста четким строем, столбиком, самый нижний - на

одном уровне со мной, средний - на полсотни футов выше, верхний - в

полусотне футов над средним. Двигатели гудят, вращающиеся пропеллеры

блестят, точно громадные стеклянные диски, а из хвостов вырываются - такое

впечатление, будто совершенно беспорядочно, - клочки темного дыма. Эти тучки

висят в небе, вытягиваются в какие-то бессмысленные каракули. Длинный

прерывистый след похож на дощатый забор; он показывает траекторию самолетов

и исчезает в стороне Города.

Это меня и возбуждает, и озадачивает. Еще ни разу с тех пор, как

оказался на мосту, я не видел самолетов. Не видел даже летающих лодок, хотя

инженеры-мостовики, вне всяких сомнений, способны их строить и пилотировать.

У этих самолетов я не заметил шасси, нет и поплавков, и вообще это не

похоже на морскую авиацию. Может быть, у них убирающиеся в фюзеляж колеса?

Наверное, это так; наверное, самолеты прилетели с наземного аэродрома. Эта

мысль должна бы меня ободрить.

Клочки дыма уплывают к Городу, несомые слабым ветерком, по пути тают в

широком синем небе. Затихает вдали шум самолетных поршневых двигателей.

Кажется, будто есть какой-то смысл в истончающемся дымном рисунке, в этих

триграммах с четким интервалом и дистанцией друг между другом. Я любуюсь

неторопливо искажающимися штришками, жду, когда они превратятся в буквы, или

цифры, или еще какие-нибудь узнаваемые фигуры, но через несколько минут

остается только неразличимая тусклая завеса, и она колышется, точно

гигантский грязный шарф из кисеи, и сносится к Городу.

Я, не зная, что и думать, качаю головой.

Уже возле двери вспоминаю об испортившемся телевизоре. Но когда пытаюсь

позвонить ремонтникам, выясняется, что не работает и телефон - издает только

ряд протяжных, не совсем одинаковых по длительности гудков. Пора идти.

Предположим, что мир - по крайней мере мост - сошел с ума, но разве это

повод пропускать завтрак?

В коридоре у двери лифта я узнаю соседа. Он следит за бронзовой

стрелкой на оформленном под часовой циферблат указателе этажей над

сдвинутыми дверными створками, нетерпеливо барабанит по полу ногой. На нем

униформа старшего табельщика. Он слегка вздрагивает от неожиданности - ковер

приглушил мои шаги.

- Доброе утро, - приветствую соседа, пока стрелка указателя медленно

ползет вверх. Табельщик неопределенно хмыкает, достает из кармана часы,

глядит; нога стучит все нервозней.

- Вы самолетов, случайно, не видели? - спрашиваю.

Он недоуменно смотрит на меня:

- Извините, вы о чем?

- О самолетах. Которые только что пролетели... и десяти минут не

прошло.

Табельщик таращится. Затем косится на мое запястье, замечает больничный

пластмассовый браслет. Гудит лифт.

- Ах да, самолеты, - говорит сосед. - Ну конечно.

Створки двери плавно расходятся. Я знаком предлагаю ему войти первым,

табельщик оглядывает деревянную облицовку и бронзовую фурнитуру ожидающего

лифта. Снова глядит на часы, бормочет: "Прошу извинить" - и торопливо уходит

по коридору.

Спускаюсь в одиночестве. Лифт с негромким рокотом ползет по шахте. Сижу

на подковообразной кожаной скамье, смотрю, как в углу в аквариуме дрожит

вода. У двери замечаю телефон.

У него увесистая медная трубка. Секунду-другую ничего не слышу, потом -

короткое тихое пиканье; сначала оно кажется похожим на гудки телефона в моих

апартаментах. Оно быстро сменяется довольно неприветливым голосом:

- Оператор. Да? Что вам угодно?

Испытываю своего рода облегчение:

- Мне "Ремонт и техобслуживание", пожалуйста.

- Что-что? Прямо сейчас?

Лифт тормозит, приближаясь к нужному мне этажу.

- Ладно, ничего. - Вешаю трубку.

Выхожу из лифта в одну из верхних галерей, там быстрым шагом, мимо

магазинчиков со свежими продуктами, доставленными на утренних поездах,

добираюсь до закусочной "Завтрак на траве". По пути задерживаюсь только у

цветочного стенда и выбираю гвоздику - она будет отлично контрастировать с

моими часами и жилетом.

В закусочной окон нет, стены забраны деревом и расписаны зелеными

пасторалями - опытная рука художника чувствуется, а вот убедительности нет.

Зато здесь тихая, спокойная атмосфера. Высокие потолки, приглушенный свет,

толстые ковры и тонкий фарфор. Мне указывают на любимый столик у дальней

стенки. На столике - сложенная газета, почти целиком посвященная

незначительным изменениям в правилах и законах, движению и обслуживанию

транспорта, должностным перестановкам и уходу в отставку (или на тот свет)

администраторов, а еще - крайне скучным собраниям каких-то общественных

организаций и в высшей степени замысловатым спортивным и прочим играм,

популярным у тутошней знати.

Я заказываю рыбное филе, пряные ягнячьи почки, гренку и кофе. Отодвигаю

газету, поднимаю глаза к картине на противоположной стене. Поросший

изумрудно-яркой травой покатый холмик в окаймлении вечнозеленых кустарников,

в россыпи ярких цветов. За неглубокой лощиной - горы с лесистыми склонами и

голыми макушками, их контуры четко очерчены солнечным светом.

Интересно, пейзаж написан с натуры или это лишь фантазия художника?

Вот и кофе. Я еще не видел на мосту ни одного кофейного дерева. Ягнячьи

почки тоже доставлены сюда извне. Откуда именно? На мосту ходят выражения

"выше по течению", "ниже по течению", мы говорим "к Городу" или "к

Королевству". Наверное, суша есть (а иначе зачем бы мост?). Но как далеко

она отсюда?

Я искал и разнюхивал, как мог, - у меня ведь и с языками проблемы, и

доступ сыщику-любителю далеко не в каждый уголок моста открыт. Потратил

несколько месяцев и ничуть не приблизился к разгадке природы или

местонахождения Города и Королевства. Они так и остались туманным "не знаю

что, не знаю где".

Я давно прекратил эти поиски, осточертело на каждом шагу вязнуть в

тлетворной бюрократической трясине. Сложилось впечатление, что любой мой

вопрос насчет размеров моста, его предназначения и истории постройки так

долго кочует по многочисленным инстанциям, перефразируясь, уточняясь,

очищаясь, приглаживаясь и приукрашиваясь, а также отфутболиваясь в другие

департаменты и кабинеты, что к тому моменту, когда попадает в чьи-нибудь

действительно компетентные руки, успевает утратить всякий смысл... А если и

сохранит его остатки каким-то чудом, то любой ответ, пусть даже сравнительно

внятный и мировоззренчески осмысленный, с еще большей вероятностью выродится

в полнейшую околесицу, пока доберется до адресата.

Все это копание настолько вымотало меня, что одно время я всерьез

подумывал укрыться на транзитном поезде и махнуть на поиски проклятого

Города или Королевства. Официально моя свобода передвижений ограничена двумя

перегонами поезда - это двенадцать секций моста и примерно столько же миль в

каждом направлении. Браслет на запястье служит пропуском в этих пределах и

сообщает кондукторам, на какое отделение больницы высылать счет за билет.

Двадцать четыре мили - это, конечно, щедро, однако тюремная зона не станет

волей, если раздвинуть ее границы.

Ехать зайцем я не решился. Рассудил, что лучше вернуть утраченные

территории у себя в черепушке, чем разведывать забытые пространства вовне.

Но окончательно от этой затеи я не отказываюсь. Дождусь выписки - а там

поглядим.

- Орр, с добрым утром.

Мне изволил составить компанию мистер Брук, инженер, - я с ним знаком

еще с больницы. Он невысок, смугл, выглядит так, будто на него ежесекундно

давит тяжелый пресс. Брук неуклюже усаживается напротив меня и кривится.

- Доброе утро, Брук.

- Видел эти чертовы?.. - Недовольная мина прорисовывается четче.

- ... Самолеты? Да. А ты?

- Нет, только дым. Какова наглость, а?!

- Не одобряешь?

- Не одобряю? - (Похоже, мой вопрос озадачил Брука.) - Одобрять или не

одобрять - это не мое дело. Но если хочешь знать, я позвонил своему

знакомому в "Грузоперевозки и расписание", и там никто ничего не знает об

этих... самолетах. Никто ничего не санкционировал! Попомни мои слова: скоро

покатятся головы!

- А что, есть законы, запрещающие летать?

- Нет законов, которые разрешают. Вот в чем штука, Орр. Видишь ли, друг

мой любезный, нельзя допускать, чтобы люди шатались где им вздумается и

вытворяли что захотят просто потому, что им так нравится, просто потому, что

им это взбрело в голову. Необходимы... э-э... какие-то рамки. - Он

укоризненно качает головой, глядя на меня. - Знаешь, Орр, странные у тебя

иногда возникают мысли.

- Кто бы спорил.

Брук заказывает себе кеджери. В больнице мы лежали в одной палате, и

его тоже лечил доктор Джойс. Брук занимал должность старшего инженера,

специализировался на распределении веса моста по морскому дну и получил

травму - что-то там с кессоном, поддерживающим гранитную опору. Физически

Брук уже выздоровел, но не оправился от затяжной бессонницы. Что-то в его

облике и манерах наводило меня на мысли о плохом освещении, казалось, даже

под прямыми лучами солнца он ухитряется оставаться в тени.

- Знаешь, сегодня было еще кое-что странное, - говорю.

Он вроде бы настораживается:

- В самом деле?

Я рассказываю о человеке на больничной койке, о самовключающемся

телевизоре и забарахлившем телефоне. Похоже, у Брука отлегло от сердца.

- А, вот ты о чем? Ну, такое часто случается. Готов поспорить, где-то

закоротило провода, вот и вся загадка. Свяжись с "Ремонтом и

техобслуживанием" и доставай тамошних лежебок, пока не пришлют кого-нибудь.

- Так и сделаю.

- Как там наш шарлатан?

- Джойс? Все еще возится со мной. У меня пошли кое-какие сны, но,

боюсь, они... чересчур структурированы для доброго доктора. Мой рассказ он

фактически пропустил мимо ушей. Упрекнул меня за прекращение поисков.

Брук сокрушенно цокает языком:

- Видишь ли, Орр, он, конечно, врач и все такое, но на твоем месте я бы

не тратил времени на все эти... - он замолкает, подыскивая хлесткий эпитет,

и не находит, - расспросы. Очень маловероятно, что они тебя куда-нибудь

приведут. И уж памяти не вернут, не надейся. И еще: стоит ли глазеть, как

школьница, на такую дребедень? - Он машет рукой в сторону пасторального

пейзажа на стене и хмурится, словно углядел на лакированных панелях какую-то

малозаметную гадость.

- Брук! - укоризненно смотрю на него. - Неужели тебе самому не хочется

увидеть что-нибудь, кроме моста? Горы, лес, пустыню? Ты хоть представь...

- Друг мой любезный, - мрачно-терпеливым, почти усталым тоном говорит

он, глядя, как официант наливает ему кофе, - а ты хоть представляешь,

сколько под нашими опорами залегает самых разных горных пород?

Чувствую, что напросился на лекцию по геологии, но это хоть шанс съесть

пряные почки - они уже поданы и остывают.

- Нет, - признаю.

- Так я отвечу. Не меньше семи чистых, не считая десятков переходных.

Представлены все комплексы: и осадочный, и метаморфический, и магматические

- интрузивный и экструзивный. Мощнейшие толщи базальтов, долеритов,

кальцитов и карбоновых песчаников, базальт-трахитовые агломераты,

базальтовые лавы, третичный и старый красный песчаники, и уймища сланцевого

песка, и все это - в сложных складках, еще даже не закартированных...

Больше мне никаких пород не переварить.

- Ты клонишь к тому, - говорю я, когда появляется кеджери и Брук

обрушивает на тарелку мощный солевой снегопад, а затем посыпает перцем,

точно слоем вулканического пепла, - что пытливому уму мост предлагает более

чем достаточно и нет нужды привлекать ресурсы извне?

- Точно так.

Я бы сказал, скорее приблизительно, чем точно, - ну да Бог ему, Бруку,

судья. Кое-что за пределами моста определенно есть. Что-то я смутно, но

припоминаю. Кажется, у меня в голове сохранились абстракции, зыбкие

представления о вещах, которых на мосту не найти: о ледниках, соборах,

автомобилях... список почти бесконечен. Но в деталях ничего не вспомнить,

образы на ум нейдут. Я нормально освоился с единственным языком, которым

владею, а также с обычаями и нравами моста (любые обычаи и нравы - в той или

иной степени продукт воспитания), но, хоть убейте, ничего не могу сказать о

том, где и чему я учился, под чьим, так сказать, крылышком рос. Все-то у

меня есть, кроме памяти. Фигурально выражаясь, у других в распоряжении

энциклопедии и журналы, а у меня... карманный словарик.

- Так-то оно так, Брук, - говорю. - Но, похоже, на мосту очень уж

многое не подлежит обсуждению. Для начала: секс, религия, политика...