Рис. 6. План "идеального" города по Корбюзье

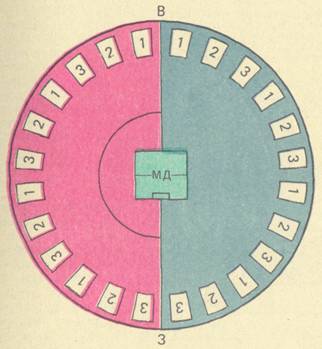

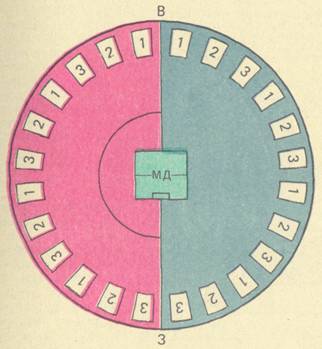

ся пополам между двумя половинами племени, тогда как в центре находится

место встреч членов обеих половин (рис.7). В человеческом мозге роль такого

места встреч играют соединительные пути между двумя полушариями -- такие,

как мозолистое тело.

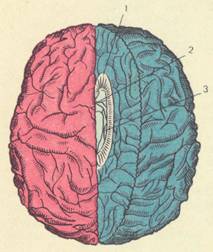

Если вернуться к аналогии с двухмашинным комплексом и использовать

терминологию теории вычислительных систем, то можно сказать, что мозг в

норме представляет собой неразделимую систему из двух функционально

разнородных "машин"-- полушарий. Разделение этих полушарий, исключительно

важное для выявления функций каждого из них, оказалось возможным при

операциях, когда для лечения эпилепсии перерезались соединительные тракты

между полушариями (рис. 8).

При этом был открыт поразительный факт: два полушария начинали вести

себя как две независимые друг от друга системы или как "два мозга" по

формулировке Газаниги -- одного из крупнейших исследователей, проводивших

эти операции.

Рис. 7. План селения индейцев бороро в Бразилии:

-- мужской дом; 1 -- высший брачный класс внутри клана; 2 -- средний

брачный внутри клана; 3 -- низший брачный класс внутри клана

21

Рис. 7. План селения индейцев бороро в Бразилии:

-- мужской дом; 1 -- высший брачный класс внутри клана; 2 -- средний

брачный внутри клана; 3 -- низший брачный класс внутри клана

21

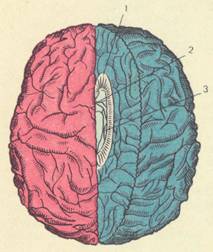

Рис. 8. Два полушария головного мозга, разделенные нейрохирургом для

лечения эпилепсии:

1 -- мозолистое тело; 2 -- передняя комиссура, 3 -- комиссура

гиппокампа

Рис. 8. Два полушария головного мозга, разделенные нейрохирургом для

лечения эпилепсии:

1 -- мозолистое тело; 2 -- передняя комиссура, 3 -- комиссура

гиппокампа

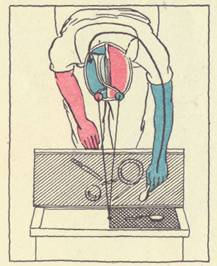

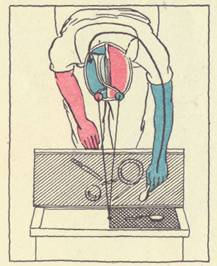

Рис. 9. Эксперимент, позволяющий определить функции двух полушарий

мозга

Всего нагляднее это обнаружилось в поведении одного больного, который

левой рукой начал в ярости трясти свою жену, а правой рукой (в буквальном

смысле не знавшей, что и зачем творит левая) помогал жене усмирить свою же

левую руку.

Большинство больных, перенесших операцию рассечения мозолистого тела и

других соединительных трактов (комиссур), ведет себя как нормальные люди.

Более того, было обнаружено, что некоторые люди рождаются с разъединенными

полушариями, что не мешает им жить. Исследование таких больных позволило

немецкому неврологу X. Липману еще до первой мировой войны выявить некоторые

характерные особенности каждого полушария. В то время на эти работы не было

обращено должного внимания Лишь много позднее вновь было установлено, что

разъединение полушарий позволяет поставить такие эксперименты, которые

проясняют функции каждого из двух полушарий [21, 22].

Эксперименты основаны на том, что в норме правая половина поля зрения

проецируется в левое полушарие мозга, а левая половина -- в правое

полушарие. Если у больного рассечен зрительный перекрест, где встречаются

зрительные волокна, ведущие от глаз к мозгу, то правое полушарие будет

связано только с левым глазом и получать информацию только от него, тогда

как левое полуша

рие будет получать информацию только от правого глаза (рис. 9). Когда

на экране для левого глаза (для правого полушария) вспыхивает изображение

ложки, больной должен найти ложку среди других предметов за экраном, что он

может сделать левой рукой, управляемой правым полушарием. Эту задачу он

решает легко. Но назвать ложку "ложкой" он не может, потому что называние

предметов относится к функциям левого полушария.

В последнее время проведена большая серия экспериментов того же типа

над людьми с нерасщепленными полушариями, которая в целом дала сходные

результаты и привела к выводу о еще более слабых языковых возможностях

правого полушария в норме [23]. Клинические данные о функциях каждого из

двух полушарий извлекаются также из наблюдений над больными с

травматическими поражениями одного из полушарий. Это давно уже позволило

определить связь доминантного полушария с речью при дальнейшем подразделении

функций разных отделов коры доминантного полушария: одни .отделы отвечают за

анализ звуков речи, другие -- за их синтез. Связь левого полушария с

анализом речи, а правого -- с решением пространственных задач у нормальных

людей (правшей) подтверждается также посредством электроэнцефалографических

данных (при нескольких электродах, установленных на поверхности каждого

полушария) и регистрации движений глаз [24]. Эти же результаты подтверждены

при кратковременном выключении одного из полушарий (с помощью

электросудорожного шока), в частности при лечении психических болезней [25].

У нормального взрослого человека (с нерасщепленными полушариями) правое

полушарие (или "правый мозг") можно считать почти совершенно немым: оно

может издавать лишь нечленораздельные звуки, подобные реву и визгу. Правое

полушарие в очень небольшой степени может понимать обращенную только к нему

речь -- -- преимущественно лишь отдельные существительные и словосочетания и

самые простые предложения (не членящиеся на элементы, как "Спасибо"), Но при

этом именно правое полушарие хранит в себе такие сведения, которые позволяют

толковать смысл слов: оно понимает, что стакан -- -- это "сосуд для

жидкости", а "спички" "используются для зажигания огня" [23].

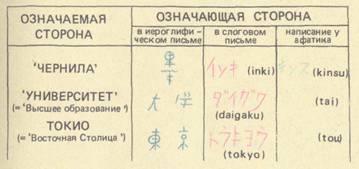

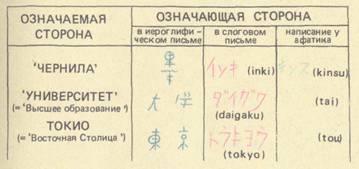

Если воспользоваться принятым в семиотике (науке о знаках, системах

знаков и текстах) выделением в словах -- знаках естественного языка -- их

"означающей стороны" (звучания) и "означаемой стороны" (значения), то можно

сказать, что правое полушарие преимущественно занято означаемой стороной

знаков (рис. 10).

Когда у глухонемого человека страдает левое полушарие

23

мозга, правое сохраняет образный язык жестов (каждый из которых

передает особое значение как отдельное слово), а способность пользоваться

пальцевой азбукой (в которой каждый знак соответствует букве письменного

языка) и устным языком, которому обучен глухонемой, теряется. Из этого

видно, что в правом полушарии смысл слов ("означаемая сторона" знаков или их

значения) хранится в такой форме, которая не зависи, от их звуковой

оболочки. Этот вывод подтверждается и резулъ

Рис. 10. Означаемая и означающая стороны знака и полушария мозга

татами поражения левого полушария у японцев. Грамотные японцы

пользуются одновременно иероглификой -- понятийным словесным письмом, в

котором каждое значение передается особым иероглифом, и слоговой азбукой,

записывающей звучание слов, но не их смысл. При поражении левого полушария у

японцев страдает слоговое письмо (хирагана и катакана) но не иероглифика

[26, 151] (рис. 10, 11).

То, что правое полушарие занимается значениями слов а не их звучаниями

в естественном языке, хорошо согласуется с данными о других его функциях.

Больные с нарушениями нормальной работы правого полушария не могут разложить

картинки так, чтобы получить связный рассказ (т. е. сделать именно то, что

необходимо для пользования иероглификой!)

Поражение правого полушария делает невозможным запоминание (как бы

"впрок") бессмысленных рисунков и незнакомых лиц [27, с. 257-- 258] и

узнавание знакомых лиц, даже членов собственной семьи [28, с. 462-463].

Это расстройство зрительных образов связано главным образом с

поражением височной доли правого полушария. Когда в той же области этого

полушария возникает активное поле, связанное с эпилептическим припадком,

больной видит зрительные галлюцинации. Их можно вызвать и стимулируя мозг

больного в том же участке правого полушария электродами.

Соответствующие области левого полушария специализированы именно на

обработке речевых звуков. Это полушарие участвует и в различении других,

неречевых звуков, но достаточно сложным образом: при восприятии звуков,

различающихся по высоте, у правшей восприятие высокого тона связано с правым

ухом, т. е. с левым (доминантным -- речевым) полу

Рис. 9. Эксперимент, позволяющий определить функции двух полушарий

мозга

Всего нагляднее это обнаружилось в поведении одного больного, который

левой рукой начал в ярости трясти свою жену, а правой рукой (в буквальном

смысле не знавшей, что и зачем творит левая) помогал жене усмирить свою же

левую руку.

Большинство больных, перенесших операцию рассечения мозолистого тела и

других соединительных трактов (комиссур), ведет себя как нормальные люди.

Более того, было обнаружено, что некоторые люди рождаются с разъединенными

полушариями, что не мешает им жить. Исследование таких больных позволило

немецкому неврологу X. Липману еще до первой мировой войны выявить некоторые

характерные особенности каждого полушария. В то время на эти работы не было

обращено должного внимания Лишь много позднее вновь было установлено, что

разъединение полушарий позволяет поставить такие эксперименты, которые

проясняют функции каждого из двух полушарий [21, 22].

Эксперименты основаны на том, что в норме правая половина поля зрения

проецируется в левое полушарие мозга, а левая половина -- в правое

полушарие. Если у больного рассечен зрительный перекрест, где встречаются

зрительные волокна, ведущие от глаз к мозгу, то правое полушарие будет

связано только с левым глазом и получать информацию только от него, тогда

как левое полуша

рие будет получать информацию только от правого глаза (рис. 9). Когда

на экране для левого глаза (для правого полушария) вспыхивает изображение

ложки, больной должен найти ложку среди других предметов за экраном, что он

может сделать левой рукой, управляемой правым полушарием. Эту задачу он

решает легко. Но назвать ложку "ложкой" он не может, потому что называние

предметов относится к функциям левого полушария.

В последнее время проведена большая серия экспериментов того же типа

над людьми с нерасщепленными полушариями, которая в целом дала сходные

результаты и привела к выводу о еще более слабых языковых возможностях

правого полушария в норме [23]. Клинические данные о функциях каждого из

двух полушарий извлекаются также из наблюдений над больными с

травматическими поражениями одного из полушарий. Это давно уже позволило

определить связь доминантного полушария с речью при дальнейшем подразделении

функций разных отделов коры доминантного полушария: одни .отделы отвечают за

анализ звуков речи, другие -- за их синтез. Связь левого полушария с

анализом речи, а правого -- с решением пространственных задач у нормальных

людей (правшей) подтверждается также посредством электроэнцефалографических

данных (при нескольких электродах, установленных на поверхности каждого

полушария) и регистрации движений глаз [24]. Эти же результаты подтверждены

при кратковременном выключении одного из полушарий (с помощью

электросудорожного шока), в частности при лечении психических болезней [25].

У нормального взрослого человека (с нерасщепленными полушариями) правое

полушарие (или "правый мозг") можно считать почти совершенно немым: оно

может издавать лишь нечленораздельные звуки, подобные реву и визгу. Правое

полушарие в очень небольшой степени может понимать обращенную только к нему

речь -- -- преимущественно лишь отдельные существительные и словосочетания и

самые простые предложения (не членящиеся на элементы, как "Спасибо"), Но при

этом именно правое полушарие хранит в себе такие сведения, которые позволяют

толковать смысл слов: оно понимает, что стакан -- -- это "сосуд для

жидкости", а "спички" "используются для зажигания огня" [23].

Если воспользоваться принятым в семиотике (науке о знаках, системах

знаков и текстах) выделением в словах -- знаках естественного языка -- их

"означающей стороны" (звучания) и "означаемой стороны" (значения), то можно

сказать, что правое полушарие преимущественно занято означаемой стороной

знаков (рис. 10).

Когда у глухонемого человека страдает левое полушарие

23

мозга, правое сохраняет образный язык жестов (каждый из которых

передает особое значение как отдельное слово), а способность пользоваться

пальцевой азбукой (в которой каждый знак соответствует букве письменного

языка) и устным языком, которому обучен глухонемой, теряется. Из этого

видно, что в правом полушарии смысл слов ("означаемая сторона" знаков или их

значения) хранится в такой форме, которая не зависи, от их звуковой

оболочки. Этот вывод подтверждается и резулъ

Рис. 10. Означаемая и означающая стороны знака и полушария мозга

татами поражения левого полушария у японцев. Грамотные японцы

пользуются одновременно иероглификой -- понятийным словесным письмом, в

котором каждое значение передается особым иероглифом, и слоговой азбукой,

записывающей звучание слов, но не их смысл. При поражении левого полушария у

японцев страдает слоговое письмо (хирагана и катакана) но не иероглифика

[26, 151] (рис. 10, 11).

То, что правое полушарие занимается значениями слов а не их звучаниями

в естественном языке, хорошо согласуется с данными о других его функциях.

Больные с нарушениями нормальной работы правого полушария не могут разложить

картинки так, чтобы получить связный рассказ (т. е. сделать именно то, что

необходимо для пользования иероглификой!)

Поражение правого полушария делает невозможным запоминание (как бы

"впрок") бессмысленных рисунков и незнакомых лиц [27, с. 257-- 258] и

узнавание знакомых лиц, даже членов собственной семьи [28, с. 462-463].

Это расстройство зрительных образов связано главным образом с

поражением височной доли правого полушария. Когда в той же области этого

полушария возникает активное поле, связанное с эпилептическим припадком,

больной видит зрительные галлюцинации. Их можно вызвать и стимулируя мозг

больного в том же участке правого полушария электродами.

Соответствующие области левого полушария специализированы именно на

обработке речевых звуков. Это полушарие участвует и в различении других,

неречевых звуков, но достаточно сложным образом: при восприятии звуков,

различающихся по высоте, у правшей восприятие высокого тона связано с правым

ухом, т. е. с левым (доминантным -- речевым) полу

Рис. 11. Расстройстве слогового письма при афазии (поражении речевой

зоны Брока) у японца.

шарием, а восприятие низкого тона -- с правым (неречевым) полушарием.

То обстоятельство, что это определенным образом зависит от доминантности

полушария, видно из опытов, судя по которым у левшей -- ситуация обратная;

при исследовании этих музыкальных иллюзий, по-видимому, выявляются более

сложные классификационные функции левого полушария, отличающиеся от простого

частотного анализа. Предполагается, что восприятие высоких тонов соотнесено

с тем полушарием, которое занимается обработкой звуковых сигналов

естественного языка [29].

Возможно, что специализированные устройства в левом полушарии мозга

используются одновременно как для частотного анализа звуков речи [30, с.

241, 337], так и для анализа

определенного типа неречевых звуков (высоких тонов). Что же касается

сложных неречевых звуков, их восприятие у правшей преимущественно

осуществляется правым (неречевым) полушарием [25; 29, с. 103], которое

управляет и интонацией (высотно-мелодической стороной) устной речи. Оно же в

основном ведает и высшими творческими музыкальными способностями, потому что

амузия (потеря этих способностей) наблюдается при поражении правого

(неречевого) полушария.

А. Р. Лурия и его сотрудники описали случай, когда известный композитор

после кровоизлияния в левом полушарии с нарушением кровообращения в системе

левой средней мозговой артерии потерял дар речи и затем восстановил его

частично, но при этом вполне сохранил способность к музыкальной композиции

(трудности вызывало у него лишь сочинение вокальной музыки, в которой

существенным компонентом является звучащая речь). Этому соответствовало то,

что левая рука сохраняла всю свою подвижность, тогда как правая была

парализована. Смысл слов был понятен больному, если ему показывали

зрительные изображения. Примечательно, что письмо у него было затруднено, но

техника музыкальной записи была безупречной [31]. Ранее была описана сходная

история болезни композитора Равеля.

Наблюдения над многими музыкально одаренными людьми в норме позволили

прийти к выводу, что правое полушарие ведает музыкальным творчеством, тогда

как левое может анализировать музыку с помощью словесных и буквенных

обозначений [32, с. 102-- 105; 150].

К числу функций правого (неречевого в норме у правшей) полушария, кроме

восприятия таких конкретно-пространственных образов, как лица людей,

понимание смысла слов, сочинение музыки, относится и управление многими

сложными действиями: одеванием, пользованием ножницами, складыванием

кубиков. Очень упрощая, можно было бы сказать, что в программах исполнения

команд робота из Лаборатории искусственного интеллекта Стенфордского

университета, который поднимает кубики и может поставить их один на другой

[17], моделируются некоторые из функций правого полушария.

Правое полушарие занимается управлением движениями человека в

конкретном времени и в конкретном пространстве Если воспользоваться

кибернетической аналогией с двухмашинным комплексом, то можно сказать, что

правое полушарие напоминает машину, работающую в режиме реального времени.

При поражении задней теменной области правого полушария больные теряют

восприятие левой стороны своего тела и прилегающей части пространства.

Исследования последних лет позволяют предположить, что эта особенность

правого полушария восходит к самым ранним этапам эволюции предков человека.

У человека отсутствие ориентировочного рефлекса на стимулы, приходящие с

левой стороны, при поражениях правого полушария связывается с путями,

соединяющими кору этого полушария с древними глубинными частями мозга [24,

с. 286-- 302]. Древность этого явления подтверждается тем, что аналогичный

эффект был обнаружен при экспериментах на обезьянах. У обезьян нейроны

задней (и средней) теменной области каждого из полушарий связаны с

управлением вниманием животного по отношению к предметам, расположенным со

стороны, противоположной данному полушарию [24, с 289-- 291; 28, с. 466--

467].

У человека это явление в форме, близкой к древней, сохраняется только в

правом полушарии При поражении соответствующих теменных областей левого

полушария возникает неумение различать категории левого и правого и

соответствующие им обозначения (слова со значением "левый" и правый"),

нарушение способности воспринимать собственные пальцы рук ("пальцевая

агнозия") и связанных с пальцами ранних культурных навыков -- счета

("акалькулия"-- потеря способности считать) и письма ("аграфия" -- неумение

писать)-- явления, которые ранее объединялись термином "синдром Герстмана"

(по имени немецкого невролога, установившего в 1930 г. возможность их

совместного появления). Но каждое из этих явлений может появляться и

отдельно от других, лишь иногда ему сопутствующих. Общим для всех явлений,

обозначавшихся как "синдром Герстмана", является то, что они связаны с

восприятием пространства опосредованно -- посредством слов (названия "левый"

и "правый", названия пальцев и числительные, во многих языках образованные

от названий пальцев). Левое полушарие называет словами левую и правую

стороны пространства, тогда как правое полушарие непосредственно в них

ориентируется.

Моделирование соотношений между правым и левым полушарием могло бы быть

достигнуто в таком машинном комплексе, в котором языковый "процессор"

(специальное устройство для обработки речевой информации) был бы соединен с

функционально от него отличным автоматом. Последний должен был бы работать в

режиме реального времени и локализовать в конкретном пространстве -- времени

все процессы, описываемые в языковых высказываниях (рис. 12).

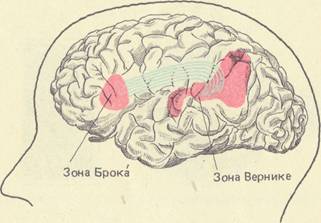

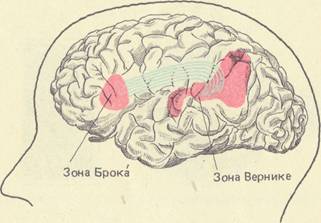

Структура языкового "процессора" обнаруживается при поражениях разных

участков коры левого (доминантного) полушария [33]. Эти поражения ведут либо

к "моторной афа

зии" -- == нарушению процессов синтеза речи, связываемых с зоной Брока

(рис. 13), с дальнейшими подразделениями на отделы, вызывающие разные

подтипы моторной афазии, либо к "сенсорной афазии" -- нарушению процессов

анализа речи, связываемых с зоной Вернике (рис. 13).

При нарушении процессов синтеза речи смысл слова может не разрушаться,

тогда как при нарушении процессов анализа речи обнаруживаются тяжелые

расстройства значений слов, хотя речь остается грамматически правильной. Эти

факты,

Рис. 12. Предлагаемая схема двухмашинного комплекса, моделирующего

открытые еще в прошлом веке (Брока в 1865 г. и Вернике в 1874 г.), но

уточненные исследованиями последующего столетия [34, с. 834-- 843],

показывают, что речевое полушарие внутри себя имеет достаточно сложную

систему специализированных устройств ввода (анализа, зона Вернике) и вывода

(синтеза, зона Брока) речевой информации.

Расстройства, вызванные поражениями систем ввода, имеют черты, общие с

нарушениями работы правого (неречевого) полушария, что можно объяснить в

общем случае нарушением путей получения информации, нужной для объединения

означаемой и означающей сторон знака (ср. рис. 10). В обоих случаях

затрудняется ввод данных в левое полушарие: при поражении зоны Вернике

нарушается ввод слов в их звуковой форме, при поражениях правого полушария

затруднен ввод данных, необходимых для понимания значений слов. Поэтому

нарушения значений слов при поражении зоны Вернике, занимающейся в основном

анализом означающим стороны, отчасти аналогичны тем нарушениям значений,

которые вызваны отсутствием

информации из правого полушария, где хранятся данные об означаемой

стороне знаков. Это показывает, что различные механизмы могут вести к внешне

сходным последствиям.

Исследование афазии давно привело к наблюдению, имеющему исключительное

значение для уяснения соотношения между функциями левого и правого

полушария. С присущим ему блеском этот вывод изложил Выготский: "Во

Франкфуртском институте были впервые описаны случаи, когда больной,

страдавший правосторонним параличом, но сохранивший возможность повторять

произносимые перед ним слова, понимать

языковые функции двух полушарий

речь и писать, оказывался не в состоянии повторить фразу: "я умею

хорошо писать моей правой рукой", -- но всегда заменял в этой фразе слово

"правой" словом "левой", потому что он в действительности умел писать теперь

только левой рукой, а правой писать не умел. Повторить фразу, которая

заключает в себе нечто несоответствующее его состоянию, было для него

невозможным" [35, с. 341].

Связь воображения с речью, открытая в этих наблюдениях Блейлера и его

школы и подтвержденная анализом детской психологии, важна прежде всего

потому, что здесь отчетливо обнаруживается различие между левым речевым

полушарием, не прикрепленным к конкретной ситуации, и правым полушарием,

всегда оперирующим только в реальном времени. Для правого полушария все его

высказывания должны быть истинными -- ложными могут быть только утверждения

левого полушария.

Этот вывод чрезвычайно важен для уяснения соотношений между левым

полушарием и логикой, в частности двузначной,

основанной на различении истинных и ложных высказываний. Логические

системы позволяют на основании определенных правил установить, является ли

полученное (из истинного или ложного) высказывание истинным или ложным. Не

приходится сомневаться в том, что такие правила (как и само категориальное

разграничение истины и лжи) могут быть соотнесены именно с левым полушарием.

Логический критерий истинности -- ложности не имеет ничего обшего с той

адекватностью некоторым реальным ситуациям, которая составляет характерную

черту поведения правого полушария в целом, не

Рис. 11. Расстройстве слогового письма при афазии (поражении речевой

зоны Брока) у японца.

шарием, а восприятие низкого тона -- с правым (неречевым) полушарием.

То обстоятельство, что это определенным образом зависит от доминантности

полушария, видно из опытов, судя по которым у левшей -- ситуация обратная;

при исследовании этих музыкальных иллюзий, по-видимому, выявляются более

сложные классификационные функции левого полушария, отличающиеся от простого

частотного анализа. Предполагается, что восприятие высоких тонов соотнесено

с тем полушарием, которое занимается обработкой звуковых сигналов

естественного языка [29].

Возможно, что специализированные устройства в левом полушарии мозга

используются одновременно как для частотного анализа звуков речи [30, с.

241, 337], так и для анализа

определенного типа неречевых звуков (высоких тонов). Что же касается

сложных неречевых звуков, их восприятие у правшей преимущественно

осуществляется правым (неречевым) полушарием [25; 29, с. 103], которое

управляет и интонацией (высотно-мелодической стороной) устной речи. Оно же в

основном ведает и высшими творческими музыкальными способностями, потому что

амузия (потеря этих способностей) наблюдается при поражении правого

(неречевого) полушария.

А. Р. Лурия и его сотрудники описали случай, когда известный композитор

после кровоизлияния в левом полушарии с нарушением кровообращения в системе

левой средней мозговой артерии потерял дар речи и затем восстановил его

частично, но при этом вполне сохранил способность к музыкальной композиции

(трудности вызывало у него лишь сочинение вокальной музыки, в которой

существенным компонентом является звучащая речь). Этому соответствовало то,

что левая рука сохраняла всю свою подвижность, тогда как правая была

парализована. Смысл слов был понятен больному, если ему показывали

зрительные изображения. Примечательно, что письмо у него было затруднено, но

техника музыкальной записи была безупречной [31]. Ранее была описана сходная

история болезни композитора Равеля.

Наблюдения над многими музыкально одаренными людьми в норме позволили

прийти к выводу, что правое полушарие ведает музыкальным творчеством, тогда

как левое может анализировать музыку с помощью словесных и буквенных

обозначений [32, с. 102-- 105; 150].

К числу функций правого (неречевого в норме у правшей) полушария, кроме

восприятия таких конкретно-пространственных образов, как лица людей,

понимание смысла слов, сочинение музыки, относится и управление многими

сложными действиями: одеванием, пользованием ножницами, складыванием

кубиков. Очень упрощая, можно было бы сказать, что в программах исполнения

команд робота из Лаборатории искусственного интеллекта Стенфордского

университета, который поднимает кубики и может поставить их один на другой

[17], моделируются некоторые из функций правого полушария.

Правое полушарие занимается управлением движениями человека в

конкретном времени и в конкретном пространстве Если воспользоваться

кибернетической аналогией с двухмашинным комплексом, то можно сказать, что

правое полушарие напоминает машину, работающую в режиме реального времени.

При поражении задней теменной области правого полушария больные теряют

восприятие левой стороны своего тела и прилегающей части пространства.

Исследования последних лет позволяют предположить, что эта особенность

правого полушария восходит к самым ранним этапам эволюции предков человека.

У человека отсутствие ориентировочного рефлекса на стимулы, приходящие с

левой стороны, при поражениях правого полушария связывается с путями,

соединяющими кору этого полушария с древними глубинными частями мозга [24,

с. 286-- 302]. Древность этого явления подтверждается тем, что аналогичный

эффект был обнаружен при экспериментах на обезьянах. У обезьян нейроны

задней (и средней) теменной области каждого из полушарий связаны с

управлением вниманием животного по отношению к предметам, расположенным со

стороны, противоположной данному полушарию [24, с 289-- 291; 28, с. 466--

467].

У человека это явление в форме, близкой к древней, сохраняется только в

правом полушарии При поражении соответствующих теменных областей левого

полушария возникает неумение различать категории левого и правого и

соответствующие им обозначения (слова со значением "левый" и правый"),

нарушение способности воспринимать собственные пальцы рук ("пальцевая

агнозия") и связанных с пальцами ранних культурных навыков -- счета

("акалькулия"-- потеря способности считать) и письма ("аграфия" -- неумение

писать)-- явления, которые ранее объединялись термином "синдром Герстмана"

(по имени немецкого невролога, установившего в 1930 г. возможность их

совместного появления). Но каждое из этих явлений может появляться и

отдельно от других, лишь иногда ему сопутствующих. Общим для всех явлений,

обозначавшихся как "синдром Герстмана", является то, что они связаны с

восприятием пространства опосредованно -- посредством слов (названия "левый"

и "правый", названия пальцев и числительные, во многих языках образованные

от названий пальцев). Левое полушарие называет словами левую и правую

стороны пространства, тогда как правое полушарие непосредственно в них

ориентируется.

Моделирование соотношений между правым и левым полушарием могло бы быть

достигнуто в таком машинном комплексе, в котором языковый "процессор"

(специальное устройство для обработки речевой информации) был бы соединен с

функционально от него отличным автоматом. Последний должен был бы работать в

режиме реального времени и локализовать в конкретном пространстве -- времени

все процессы, описываемые в языковых высказываниях (рис. 12).

Структура языкового "процессора" обнаруживается при поражениях разных

участков коры левого (доминантного) полушария [33]. Эти поражения ведут либо

к "моторной афа

зии" -- == нарушению процессов синтеза речи, связываемых с зоной Брока

(рис. 13), с дальнейшими подразделениями на отделы, вызывающие разные

подтипы моторной афазии, либо к "сенсорной афазии" -- нарушению процессов

анализа речи, связываемых с зоной Вернике (рис. 13).

При нарушении процессов синтеза речи смысл слова может не разрушаться,

тогда как при нарушении процессов анализа речи обнаруживаются тяжелые

расстройства значений слов, хотя речь остается грамматически правильной. Эти

факты,

Рис. 12. Предлагаемая схема двухмашинного комплекса, моделирующего

открытые еще в прошлом веке (Брока в 1865 г. и Вернике в 1874 г.), но

уточненные исследованиями последующего столетия [34, с. 834-- 843],

показывают, что речевое полушарие внутри себя имеет достаточно сложную

систему специализированных устройств ввода (анализа, зона Вернике) и вывода

(синтеза, зона Брока) речевой информации.

Расстройства, вызванные поражениями систем ввода, имеют черты, общие с

нарушениями работы правого (неречевого) полушария, что можно объяснить в

общем случае нарушением путей получения информации, нужной для объединения

означаемой и означающей сторон знака (ср. рис. 10). В обоих случаях

затрудняется ввод данных в левое полушарие: при поражении зоны Вернике

нарушается ввод слов в их звуковой форме, при поражениях правого полушария

затруднен ввод данных, необходимых для понимания значений слов. Поэтому

нарушения значений слов при поражении зоны Вернике, занимающейся в основном

анализом означающим стороны, отчасти аналогичны тем нарушениям значений,

которые вызваны отсутствием

информации из правого полушария, где хранятся данные об означаемой

стороне знаков. Это показывает, что различные механизмы могут вести к внешне

сходным последствиям.

Исследование афазии давно привело к наблюдению, имеющему исключительное

значение для уяснения соотношения между функциями левого и правого

полушария. С присущим ему блеском этот вывод изложил Выготский: "Во

Франкфуртском институте были впервые описаны случаи, когда больной,

страдавший правосторонним параличом, но сохранивший возможность повторять

произносимые перед ним слова, понимать

языковые функции двух полушарий

речь и писать, оказывался не в состоянии повторить фразу: "я умею

хорошо писать моей правой рукой", -- но всегда заменял в этой фразе слово

"правой" словом "левой", потому что он в действительности умел писать теперь

только левой рукой, а правой писать не умел. Повторить фразу, которая

заключает в себе нечто несоответствующее его состоянию, было для него

невозможным" [35, с. 341].

Связь воображения с речью, открытая в этих наблюдениях Блейлера и его

школы и подтвержденная анализом детской психологии, важна прежде всего

потому, что здесь отчетливо обнаруживается различие между левым речевым

полушарием, не прикрепленным к конкретной ситуации, и правым полушарием,

всегда оперирующим только в реальном времени. Для правого полушария все его

высказывания должны быть истинными -- ложными могут быть только утверждения

левого полушария.

Этот вывод чрезвычайно важен для уяснения соотношений между левым

полушарием и логикой, в частности двузначной,

основанной на различении истинных и ложных высказываний. Логические

системы позволяют на основании определенных правил установить, является ли

полученное (из истинного или ложного) высказывание истинным или ложным. Не

приходится сомневаться в том, что такие правила (как и само категориальное

разграничение истины и лжи) могут быть соотнесены именно с левым полушарием.

Логический критерий истинности -- ложности не имеет ничего обшего с той

адекватностью некоторым реальным ситуациям, которая составляет характерную

черту поведения правого полушария в целом, не

Рис. 13. Специализированные устройства для ввода (зона Брока) и вывода

(зона Вернике) устной речи в левом полушарии

способного отрешиться от конкретной специфики данной ситуации.

Поэтому едва ли можно считать удачной ту кибернетическую модель мозга,

которую недавно предложил М. Арбиб. Критикуя подход, при котором'информация,

вводимая в машину, обязательно задается в языковой форме. Арбиб предложил

несловесную модель, оперирующую непосредственно с сигналами из среды. Но

машина Арбиба настолько же далека от человеческого мозга, как далеки от

поведения обычного человека те мудрецы из Лапуты в "Путешествиях Гулливера"

Свифта, которые решили не пользоваться словами, а всякий раз показывать ту

вещь, о которой идет речь.

Если модель должна воспроизводить существенные черты общей структуры

мозга, то в ней нужно добиваться соединения несловесной "исполнительной"

подсистемы, работающей в ре

жиме реального времени и в этом отношении аналогичной правому

полушарию, с планирующей "законодательной" подсистемой, которая в

существенной степени занята построением языковых (и логических)

высказываний. Функции такой подсистемы в известной мере были бы аналогичны

роли левого полушария.

ГРАММАТИКА И СМЫСЛ

Грамматический анализ (разбор) и синтез (порождение) предложений, с

одной стороны, и смысловой анализ и синтез речевых высказываний, с другой, в

центральной нервной системе разделены между двумя полушариями. Левое

полушарие анализирует (разбирает) и синтезирует (порождает) предложения,

.используя всю грамматическую информацию и лишь ту (относительно небольшую)

часть информации о значении слов, которая прямо примыкает к грамматике. Так,

к функциям левого полушария относится различение предлогов "над" и "под"--

не по отношению к конкретной модели мира, а в достаточно общем смысле,

пригодном для любых ситуаций, где применимы эти слова.

Конкретная смысловая информация о внешнем мире, содержащаяся в толковых

словарях естественных языков (и в аналогичных "тезаурусах" информационных

машин), хранится и обрабатывается в правом полушарии. Приблизительную

количественную оценку числа словарных единиц в этом массиве информация можно

попробовать получить на основании данных о том, что словарь иероглифов

(письменных знаков, передающих смысл отдельного слова) и соответствующих им

образных жестов (в языке глухонемых) хранится в правом (неречевом)

полушарии.

Как показывает лингвистическая статистика, число знаков в таких

словарях (например, в полном словаре китайских иероглифов) можно оценить как

k-104 (при 1≤k≤10), где k -- коэффициент,

определяемый многообразием сфер употребления языка или "энциклопедичностыо"

передаваемых с его помощью сведений. Величина k-104 близка к

среднему размеру неспециализированного словаря слов естественного языка.

Реальный объем той словарной (смысловой) информации, которая хранится в

правом полушарии, значительно больше, потому что при каждом слове, очевидно,

запоминаются ассоциированные с ним "толкования" или "пояснения" этого слова,

в частности с помощью соответствующих зрительных (или вообще

пространственных) и иных образов. Значительная часть этой информации (в

отличие от собственно языковой) кодиру

ется в правом полушарии в несловесной форме, что особенно затрудняет

сколько-нибудь реальную количественную оценку. Оценить только лишь длину (в

словах) словарного толкования типа "стакан" -- "сосуд для жидкости"

недостаточно, потому что, кроме этой информации, со стаканом ассоциированы в

правом полушарии и конкретные образы разных стаканов, виденных или

использованных человеком на протяжении его жизни. Кроме того, очень большое

(если не преобладающее) число зрительных и иных конкретно-пространственных

образов, хранящихся в правом полушарии, может описываться не одним словом, а

двумя (например, "железная дорога") или целыми предложениями, а то и

пространными текстами.

Но число порядка k-104 позволяет очень приблизительно

охарактеризовать те связи между двумя полушариями, которые касаются словаря

естественного языка. Каждое из слов этого словаря в целом, хранящегося со

всей конкретной смысловой -- не собственно языковой -- информацией в правом

полушарии, должно иметь свое представительство в левом полушарии. В нем

хранятся звуковые и буквенные (в современных письменных языках, где буквы

соответствуют с той или иной степенью точности звукам) формы этих слов с

соответствующей грамматической и абстрактной смысловой информацией.

То, что именно левое полушарие является хранилищем конкретных

"оболочек" слов, отчетливо видно из новейших работ, посвященных функциям

левой лобной доли мозга ( в отличие от правой, нарушение работы которой

ведет к потере способности изобретать любые произвольные фигуры). При

поражении левой лобной доли больной теряет способность быстро воспроизводить

слова заданной длины, начинающиеся с определенной буквы [28, с. 468].

Способность, дающая возможность заполнять клетки кроссворда, принадлежит

левому полушарию, тогда как правое хранит в себе ключ к кроссворду --

сведения о реальном мире.

Число порядка k-104 характеризует, таким образом, набор

словарных соответствий между левым и правым полушариями, хотя этими

соответствиями отнюдь не исчерпывается та информация, которой два полушария

могут друг с другом обмениваться. Особый интерес представляет вопрос о

форме, в которой информация из одного полушария передается в другое.

На основании опытов на животных (главным образом обезьянах и кошках)

высказывается гипотеза, по которой при наличии мозолистого тела информация

записывается в одном полушарии (речевая -- в левом, пространственная -- в

правом) и по мозолистому телу передается из этого полушария в

противоположное [24, с. 75-- 86]. Частичное доказательство этой

32

гипотезы от противного дает открытие Сперри, недавно подтвердившего,

что при врожденном отсутствии мозолистого тела одинаковая речевая информация

записывается в обоих полушариях [36].

При передаче по соединительным путям (комиссурам) информации из одного

полушария в другое наблюдается явление зеркально симметричного

воспроизведения. Наглядным примером может быть зеркальное письмо (в

частности, у левшей), при котором правое полушарие воспроизводит зеркальный

образ символа (буквы), находящегося в левом [32].

Эксперименты на обезьянах показали, что разрушение части одного

полушария, вызванное воздействием алюминиевой пасты, передается при участии

мозолистого тела в зеркально соответствующую часть другого полушария.

Предполагается, что причиной изменений в этом последнем может быть

видеоизмененная рибонуклеиновая кислота [37, с. 63], в которой многие видят

носителя памяти.

Память человека во многом определяется наличием соединительных связей

между левым полушарием, в котором хранятся слова в их звуковых оболочках, и

правым полушарием с его запасом зрительных образов. Это наглядно видно на

примере чудодейственной памяти С. В. Шерешевского. Объясняя способности

своего восприятия слов, позволяющие ему запоминать разные их комбинации, он

говорил: "Когда я услышу слово "зеленый", появляется зеленый горшок с

цветами; "красный" -- появляется человек в красной рубашке, который подходит

к нему. "Синий" -- и из окна кто-то помахивает синим флажком"... [38, с.

20].

Самые тонкие наблюдатели психической жизни человека -- писатели,

мыслители, художники -- описывают ее как непрерывный поток зрительных

образов, у многих людей напоминающий кинофильм, который человек непрерывно

смотрит внутри самого себя. Согласно представлению о правом полушарии как

основном вместилище зрительных образов, именно там этот кинофильм и должен

развертываться. Тогда осмысление человеком любого словесного высказывания

можно было бы представить себе как установление соответствий между этим

высказыванием и определенным отрезком кинофильма. По аналогии с моделями,

предложенными для перевода с одного языка на другой [39, с. 11-- 12], можно

предложить обозначения: Τι-- множество словесных высказываний, Тr

-- множество фрагментов "внутреннего кинофильма", fl -- функция,

отображающая 7Y на Τι.

Для каждого фрагмента t, входящего в Tr(tТr), может быть составлено его

словесное описание f, такое, что f.. Tl Для осмысленных высказываний на

естественном языке спра

2 Зак. 3836 33

ведливо и обратное: каждому высказыванию t' (t'ti) можно сопоставить

некоторое t (tTi). Нет доказательств тому, что перевод осмысленного

высказывания во фрагмент кинофильма и обратно может осуществляться пословно:

скорее, можно предположить более сложный характер функции fl.

Некоторые указания относительно характера кодирования значений в Тr

могут быть извлечены, например, из строения иероглифов в таких

письменностях, как китайская. Особые знаки для передачи глаголов в этих

системах письма могут и отсутствовать, их могут заменять сочетания двух

знаков, обо

Ряс. 14. Сложные иероглифы, получаемые с помощью "монтажа" простых

значающих предметы и соответствующих в звуковом языке существительным:

знаки для "уха" и "двери" вместе могут означать "слушать" ("подслушивать"),

знаки для "воды" и "глаза" вместе могут означать "плакать" и т.д. (рис. 14).

Такой способ изобразительной передачи того, что казалось бы неизобразимо, в

иероглифических системах письма исследовал С. М. Эйзенштейн (1898-- 1948)--

один из крупнейших наших режиссеров и теоретиков кино. По его мысли, такой

монтаж изображений предметов может передавать любую сколь угодно сложную

идею и вместе с тем соответствует ходу ассоциативного мышления, где глагол

родится из столкновения двух результатов -- начального и конечного [40, с

153].

Австрийский (а позднее английский) логик Витгенштейн, оказавший

огромное влияние на современный логический анализ языка, считал, что в

каждой языковой картине мира сцепление двух предметов передает отношение

между ними (т. е соответствует по смыслу глаголу). Эти гипотезы представляют

особый интерес в свете новейших данных, по которым правое полушарие

(недоминантное) почти не понимает глаголов в отличие от существительных.

Зрительные и пространственные образы, которыми занято правое полушарие,--

это прежде всего образы предметов. Свойства и признаки, а также действия

позднее выделяются при анализе образов предметов.

34

"Безглагольность" (именной или телеграфный стиль) характерна и для

некоторых типов расстройств речи при сенсорной афазии (расстройствах ввода).

Один из больных с афазией этого типа, исследовавшихся в Институте

нейрохирургии им. Бурденко, рассказывая о своей службе во флоте, не мог

употребить без подсказки ни одного глагола: война... моряк... крейсер...

Ленинград... год, два, три... корабль уже... крейсер большой... много

мальчиков (в смысле: мужчин)... народа много (воспроизвожу повторенный

больным дважды рассказ по двум записям, сделанным мной 15 лет назад).

Хотя в подобных особых случаях психологический механизм, позволяющий

говорить одними существительными без глаголов, выступает особенно отчетливо

из-за недуга, не подлежит сомнению, что и у здоровых людей в норме всегда

существует эта возможность. Иначе трудно было бы объяснить, почему

оказывается возможным использование именного (безглагольного) стиля для

передачи внутреннего хода ассоциаций. Так, Достоевский в конце "Кроткой"

сбивчивый внутренний монолог вдовца, жена которого только что покончила с

собой, передает последовательностью безглагольных именных предложений:

"Только одна эта "горстка крови". Десертная ложка, то есть. Внутреннее

сотрясение". Любопытно, что Эйзенштейн именно в таких местах "Кроткой" видел

наибольшее приближение к тому внутреннему ходу ассоциаций, которые он сам

(вслед за "Улиссом" Джойса) хотел передать в своем киноискусстве [40. с.

120-- 121].

В поэзии XX века как русской, так и западноевропейской [41], именной

стиль стал характерной чертой крупнейших лирических поэтов. Хотя он был

намечен уже у таких больших лириков XIX века, как Фет (достаточно напомнить

его "Шепот, Робкое дыханье...", "Это утро, радость эта"), его

распространение связано с поздним периодом творчества Блока. Именной стиль

обнаруживается в тех стихотворениях, строфах, строках, где выступает запись

ощущений поэта как таковая:

Ночь. Улица. Фонарь Аптека Бессмысленный и тусклый свет.

В. Б. Шкловский вспоминает слова Блока о том, что ему самому писание

стихов напоминало перевод текста на его собственном языке в текст на языке

обычном, причем иногда перевод не доводился до конца. Можно предположить,

что именным стилем часто писались наиболее индивидуально-лирические

фрагменты, как бы сохраняющие строение первоначального текста.

В современном русском языке именные предложения всегда воспринимаются в

плане настоящего времени. В них можно

2· 35

видеть конкретную пространственно-временную локализацию речи, что

подчеркивается и частым включением указательного местоимения этот. Поэтому с

чисто лингвистической точки зрения кажется вероятной гипотеза о том, что в

именном стиле могут сказаться характерные черты значений, соотносимые с

правым полушарием, которое связано с ориентацией в реальном пространстве --

времени.

Известный французский математик Р. Том, занимающийся построением

топологической модели языка, высказал гипотезу, по которой так называемая

"глубинная структура" языка (основное смысловое строение фразы) -- это наше

чувственное восприятие внешнего мира, тогда как "поверхностная структура"

(отражаемая в реальных грамматических формах) принадлежит самому языку [42,

с. 121]. Это предположение с точки зрения структуры мозга равносильно

допущению, что зрительные и другие наглядные восприятия, образующие

"кинофильм", демонстрируемый в правом полушарии, описываются посредством

звукового языка в левом полушарии.

ГРАММАТИКА ЛЕВОГО ПОЛУШАРИЯ

Благодаря хранящейся в левом полушарии грамматической информации оно

может манипулировать словами, сочетая их самыми разнообразными способами. В

естественном языке грамматически правильные сочетания слов далеко не всегда

являются осмысленными. Это было отчетливо выявлено в современной

математической теории грамматик, где поэтому строго различается

грамматическая правильность и осмысленность: достаточно напомнить

хрестоматийный пример Н. Хомского "Зеленые идеи яростно спят".

Математическая теория грамматик вся строится на описаниях грамматически

правильных предложений, которые могут быть заведомо и неосмысленными.

Математическая теория грамматик нашла особенно широкие приложения в

теории языков программирования для вычислительных машин [39]. Существенной

идеей теории является разграничение нетерминальных (вспомогательных или

промежуточных, собственно грамматических) символов, содержательно

соответствующих синтаксическим категориям (предложение, группа сказуемого,

группа подлежащего, имя существительное, глагол), и символов терминальных,

соответствующих конкретным словам языка. Вывод предложения в порождающей

грамматике начинается с самых абстрактных нетерминальных символов [например,

символ, соответствующий содержательно предложению (Пр), может быть заменен

сочетанием символом

ГрИм -- Группа Имени (подлежащего), и ГрСк -- Группа Сказуемого]. В

конце вывода должна быть получена цепочка терминальных символов-- конкретных

слов (рис 15).

Быстрому развитию математической теории грамматик способствовало то,

что, как обнаружил в конце 50-х годов нашего века Н. Хомский, хорошо к этому

времени разработанный аппарат математической логики отвечает требованиям

теории 1рамматик. Идеей, по существу новой для грамматик, было рассмотрение

правильно построенных цепочек (независимо от их осмысленности) и правил их

порождения как основного

Рис 15, Вывод предложения (дерево в порождающей грамматике)

Нетерминальные символы; Пр -- предложение, ГрИм -- группа имени, ГрСк

-- группа сказуемого, Г л -- глагол, Прил -- == прилагательное. Сущ -- имя

существительное. Терминальные символы Современная, кибернетика, удивляет,

каждого, ученого

объекта лингвистики. На этом пути лингвистика сблизилась не только с

логикой, но и с другими науками о знаках, рассматривающими текст как главный

предмет исследования (в качестве примера можно сослаться на правила

построения фольклорных текстов, разрабатываемые вслед за В. Я· Проппом

многими учеными).

В математической теории грамматик грамматики рассматриваются как

эквивалентные логическим машинам -- автоматам определенных типов, а автоматы

-- как эквивалентные грамматикам [43, 44]. Этот подход к теории порождающих

грамматик приводит к построению автоматной грамматики, представляющей синтез

фраз языка как работу определенного логического устройства. Обратная задача

-- анализ языка -- практически очень важная для языков программирования

[39], решается на основании понимания распознавания как процесса, обратного

синтезу.

37

Такой подход к грамматикам по существу заложил принципы математической

теории соотношения между языком и машиной, к которой в широком смысле

примыкают гораздо более общие идеи А. Н. Колмогорова (и Неймана) о связи

между программой и объектом, который она строит. Теория грамматик в их

отношении к автоматам, бурно развивавшаяся в последние двадцать лет после

выхода в свет в 1956 г. первой статьи Хамского, может поэтому оказаться

очень важной и для построения языкового "процессора", моделирующего работу

левого (речевого) полушария. Тем не менее до настоящего времени теория в

основном применялась к искусственным машинным языкам, в особенности к языкам

программирования, а не к естественным. Развитие теории грамматик почти

целиком осуществлялось математиками.

Ситуацию можно сравнить с той, которая когда-то имела место в

математической логике. Начиная с Лейбница, крупнейшие мыслители решали

проблемы этой науки как бы "впрок". Лишь в 40-х годах нашего века оказалось,

что тем самым были созданы основы для построения современных вычислительных

машин. Точно так же абстрактная математическая теория грамматик при

дальнейшем ее развитии может явиться мощным инструментом для описания на

единой основе разных форм деятельности, которые можно соотнести с работой

левого полушария: логического вывода, построения грамматически правильных

фраз и решения вычислительных задач. В разной степени каждый из этих видов

деятельности уже теперь моделируется с помощью вычислительных машин,

представляющих собой аналог левого полушария мозга.

Экспериментальная психология показывает, что человек одновременно может

хранить в кратковременной памяти не более 7±2 отдельных дискретных единиц,

например слов. В романе Киплинга "Ким" описывается способ тренировки памяти,

когда человеку на мгновение показывают несколько камешков и предлагают

запомнить, сколько их было. Как ни тренироваться, за один "такт" работы

оперативной памяти человеку никак не удается запомнить больше, чем

пять-девять камешков.

Как предположили В Ингве и Н. Хомский, в грамматике некоторых

естественных языков (в частности, английского) наблюдаются те ограничения,

наложенные на деревья предложений, которых можно было бы ожидать исходя из

этой модели, построенной с учетом данных экспериментальной психологии. В

частности, один и тот же нетерминальный символ (например, Гл -- глагол)

ограниченное число раз может быть заменен сочетанием, включающим тот же

символ (Гл): глагол

идти может зависеть от глагола хотеть (хотеть идти), но от самого

глагола идти другой глагол уже не может зависеть. Но это еще не проверено

строго для многих языков [ср.· 44, с. 242, 280].

Можно предположить, что при дальнейшем исследовании проблемы связи

объема памяти человека с допустимой формой деревьев предложений нужно будет

прибегнуть и к различению двух видов памяти, соотносимых с двумя

полушариями. Левое (точнее, доминантное) полушарие, которое в основном и

занято построением речевых высказываний, по-видимому, запоминает схемы

структуры в гораздо большей степени, чем сами конкретные словосочетания,

образующие эти структуры, β отличие от него правое полушарие помнит

целостные (глобальные) единства, которые в нем не делятся на составные

части.

15 лет назад автор описал одного больного с поражением левого

полушария, который сам очень точно сформулировал особенности своей речи: "я

не могу по буквам, я могу по словам" [19] Больные с поражением левого

полушария не могут писать отдельные буквы, но могут написать сразу свое имя

как единое целое [45], точно так же, как они часто не могут строить новые

фразы, но в состоянии произнести стандартное словосочетание -- клише.

При исследовании особенностей смысловых ассоциаций у больных после

кратковременного выключения левого полушария обнаруживается, что большинство

таких ассоциаций составляют стандартные словосочетания -- клише В ответ на

слово голубой больной говорит: голубой небосвод, голубое небо, на слово

голодный -- голодный год, на слово страх -- безотчетный страх (при

выключении противоположного полушария типичными будут ответы, при которых

сохраняется смысл слова, передаваемый его синонимом: голубой -- светлый,

голодный -- несытый, страх -- ужас) Современная лингвистическая семантика,

успешно изучающая возможные правила построения стандартных

словосочетаний-клише типа безотчетный страх, вплотную подошла к описанию

одной из важных языковых функций правого полушария.

Разницу между правым и левым полушариями в

Рис. 13. Специализированные устройства для ввода (зона Брока) и вывода

(зона Вернике) устной речи в левом полушарии

способного отрешиться от конкретной специфики данной ситуации.

Поэтому едва ли можно считать удачной ту кибернетическую модель мозга,

которую недавно предложил М. Арбиб. Критикуя подход, при котором'информация,

вводимая в машину, обязательно задается в языковой форме. Арбиб предложил

несловесную модель, оперирующую непосредственно с сигналами из среды. Но

машина Арбиба настолько же далека от человеческого мозга, как далеки от

поведения обычного человека те мудрецы из Лапуты в "Путешествиях Гулливера"

Свифта, которые решили не пользоваться словами, а всякий раз показывать ту

вещь, о которой идет речь.

Если модель должна воспроизводить существенные черты общей структуры

мозга, то в ней нужно добиваться соединения несловесной "исполнительной"

подсистемы, работающей в ре

жиме реального времени и в этом отношении аналогичной правому

полушарию, с планирующей "законодательной" подсистемой, которая в

существенной степени занята построением языковых (и логических)

высказываний. Функции такой подсистемы в известной мере были бы аналогичны

роли левого полушария.

ГРАММАТИКА И СМЫСЛ

Грамматический анализ (разбор) и синтез (порождение) предложений, с

одной стороны, и смысловой анализ и синтез речевых высказываний, с другой, в

центральной нервной системе разделены между двумя полушариями. Левое

полушарие анализирует (разбирает) и синтезирует (порождает) предложения,

.используя всю грамматическую информацию и лишь ту (относительно небольшую)

часть информации о значении слов, которая прямо примыкает к грамматике. Так,

к функциям левого полушария относится различение предлогов "над" и "под"--

не по отношению к конкретной модели мира, а в достаточно общем смысле,

пригодном для любых ситуаций, где применимы эти слова.

Конкретная смысловая информация о внешнем мире, содержащаяся в толковых

словарях естественных языков (и в аналогичных "тезаурусах" информационных

машин), хранится и обрабатывается в правом полушарии. Приблизительную

количественную оценку числа словарных единиц в этом массиве информация можно

попробовать получить на основании данных о том, что словарь иероглифов

(письменных знаков, передающих смысл отдельного слова) и соответствующих им

образных жестов (в языке глухонемых) хранится в правом (неречевом)

полушарии.

Как показывает лингвистическая статистика, число знаков в таких

словарях (например, в полном словаре китайских иероглифов) можно оценить как

k-104 (при 1≤k≤10), где k -- коэффициент,

определяемый многообразием сфер употребления языка или "энциклопедичностыо"

передаваемых с его помощью сведений. Величина k-104 близка к

среднему размеру неспециализированного словаря слов естественного языка.

Реальный объем той словарной (смысловой) информации, которая хранится в

правом полушарии, значительно больше, потому что при каждом слове, очевидно,

запоминаются ассоциированные с ним "толкования" или "пояснения" этого слова,

в частности с помощью соответствующих зрительных (или вообще

пространственных) и иных образов. Значительная часть этой информации (в

отличие от собственно языковой) кодиру

ется в правом полушарии в несловесной форме, что особенно затрудняет

сколько-нибудь реальную количественную оценку. Оценить только лишь длину (в

словах) словарного толкования типа "стакан" -- "сосуд для жидкости"

недостаточно, потому что, кроме этой информации, со стаканом ассоциированы в

правом полушарии и конкретные образы разных стаканов, виденных или

использованных человеком на протяжении его жизни. Кроме того, очень большое

(если не преобладающее) число зрительных и иных конкретно-пространственных

образов, хранящихся в правом полушарии, может описываться не одним словом, а

двумя (например, "железная дорога") или целыми предложениями, а то и

пространными текстами.

Но число порядка k-104 позволяет очень приблизительно

охарактеризовать те связи между двумя полушариями, которые касаются словаря

естественного языка. Каждое из слов этого словаря в целом, хранящегося со

всей конкретной смысловой -- не собственно языковой -- информацией в правом

полушарии, должно иметь свое представительство в левом полушарии. В нем

хранятся звуковые и буквенные (в современных письменных языках, где буквы

соответствуют с той или иной степенью точности звукам) формы этих слов с

соответствующей грамматической и абстрактной смысловой информацией.

То, что именно левое полушарие является хранилищем конкретных

"оболочек" слов, отчетливо видно из новейших работ, посвященных функциям

левой лобной доли мозга ( в отличие от правой, нарушение работы которой

ведет к потере способности изобретать любые произвольные фигуры). При

поражении левой лобной доли больной теряет способность быстро воспроизводить

слова заданной длины, начинающиеся с определенной буквы [28, с. 468].

Способность, дающая возможность заполнять клетки кроссворда, принадлежит

левому полушарию, тогда как правое хранит в себе ключ к кроссворду --

сведения о реальном мире.

Число порядка k-104 характеризует, таким образом, набор

словарных соответствий между левым и правым полушариями, хотя этими

соответствиями отнюдь не исчерпывается та информация, которой два полушария

могут друг с другом обмениваться. Особый интерес представляет вопрос о

форме, в которой информация из одного полушария передается в другое.

На основании опытов на животных (главным образом обезьянах и кошках)

высказывается гипотеза, по которой при наличии мозолистого тела информация

записывается в одном полушарии (речевая -- в левом, пространственная -- в

правом) и по мозолистому телу передается из этого полушария в

противоположное [24, с. 75-- 86]. Частичное доказательство этой

32

гипотезы от противного дает открытие Сперри, недавно подтвердившего,

что при врожденном отсутствии мозолистого тела одинаковая речевая информация

записывается в обоих полушариях [36].

При передаче по соединительным путям (комиссурам) информации из одного

полушария в другое наблюдается явление зеркально симметричного

воспроизведения. Наглядным примером может быть зеркальное письмо (в

частности, у левшей), при котором правое полушарие воспроизводит зеркальный

образ символа (буквы), находящегося в левом [32].

Эксперименты на обезьянах показали, что разрушение части одного

полушария, вызванное воздействием алюминиевой пасты, передается при участии

мозолистого тела в зеркально соответствующую часть другого полушария.

Предполагается, что причиной изменений в этом последнем может быть

видеоизмененная рибонуклеиновая кислота [37, с. 63], в которой многие видят

носителя памяти.

Память человека во многом определяется наличием соединительных связей

между левым полушарием, в котором хранятся слова в их звуковых оболочках, и

правым полушарием с его запасом зрительных образов. Это наглядно видно на

примере чудодейственной памяти С. В. Шерешевского. Объясняя способности

своего восприятия слов, позволяющие ему запоминать разные их комбинации, он

говорил: "Когда я услышу слово "зеленый", появляется зеленый горшок с

цветами; "красный" -- появляется человек в красной рубашке, который подходит

к нему. "Синий" -- и из окна кто-то помахивает синим флажком"... [38, с.

20].

Самые тонкие наблюдатели психической жизни человека -- писатели,

мыслители, художники -- описывают ее как непрерывный поток зрительных

образов, у многих людей напоминающий кинофильм, который человек непрерывно

смотрит внутри самого себя. Согласно представлению о правом полушарии как

основном вместилище зрительных образов, именно там этот кинофильм и должен

развертываться. Тогда осмысление человеком любого словесного высказывания

можно было бы представить себе как установление соответствий между этим

высказыванием и определенным отрезком кинофильма. По аналогии с моделями,

предложенными для перевода с одного языка на другой [39, с. 11-- 12], можно

предложить обозначения: Τι-- множество словесных высказываний, Тr

-- множество фрагментов "внутреннего кинофильма", fl -- функция,

отображающая 7Y на Τι.

Для каждого фрагмента t, входящего в Tr(tТr), может быть составлено его

словесное описание f, такое, что f.. Tl Для осмысленных высказываний на

естественном языке спра

2 Зак. 3836 33

ведливо и обратное: каждому высказыванию t' (t'ti) можно сопоставить

некоторое t (tTi). Нет доказательств тому, что перевод осмысленного

высказывания во фрагмент кинофильма и обратно может осуществляться пословно:

скорее, можно предположить более сложный характер функции fl.

Некоторые указания относительно характера кодирования значений в Тr

могут быть извлечены, например, из строения иероглифов в таких

письменностях, как китайская. Особые знаки для передачи глаголов в этих

системах письма могут и отсутствовать, их могут заменять сочетания двух

знаков, обо

Ряс. 14. Сложные иероглифы, получаемые с помощью "монтажа" простых

значающих предметы и соответствующих в звуковом языке существительным:

знаки для "уха" и "двери" вместе могут означать "слушать" ("подслушивать"),

знаки для "воды" и "глаза" вместе могут означать "плакать" и т.д. (рис. 14).

Такой способ изобразительной передачи того, что казалось бы неизобразимо, в

иероглифических системах письма исследовал С. М. Эйзенштейн (1898-- 1948)--

один из крупнейших наших режиссеров и теоретиков кино. По его мысли, такой

монтаж изображений предметов может передавать любую сколь угодно сложную

идею и вместе с тем соответствует ходу ассоциативного мышления, где глагол

родится из столкновения двух результатов -- начального и конечного [40, с

153].

Австрийский (а позднее английский) логик Витгенштейн, оказавший

огромное влияние на современный логический анализ языка, считал, что в

каждой языковой картине мира сцепление двух предметов передает отношение

между ними (т. е соответствует по смыслу глаголу). Эти гипотезы представляют

особый интерес в свете новейших данных, по которым правое полушарие

(недоминантное) почти не понимает глаголов в отличие от существительных.

Зрительные и пространственные образы, которыми занято правое полушарие,--

это прежде всего образы предметов. Свойства и признаки, а также действия

позднее выделяются при анализе образов предметов.

34

"Безглагольность" (именной или телеграфный стиль) характерна и для

некоторых типов расстройств речи при сенсорной афазии (расстройствах ввода).

Один из больных с афазией этого типа, исследовавшихся в Институте

нейрохирургии им. Бурденко, рассказывая о своей службе во флоте, не мог

употребить без подсказки ни одного глагола: война... моряк... крейсер...

Ленинград... год, два, три... корабль уже... крейсер большой... много

мальчиков (в смысле: мужчин)... народа много (воспроизвожу повторенный

больным дважды рассказ по двум записям, сделанным мной 15 лет назад).

Хотя в подобных особых случаях психологический механизм, позволяющий

говорить одними существительными без глаголов, выступает особенно отчетливо

из-за недуга, не подлежит сомнению, что и у здоровых людей в норме всегда

существует эта возможность. Иначе трудно было бы объяснить, почему

оказывается возможным использование именного (безглагольного) стиля для

передачи внутреннего хода ассоциаций. Так, Достоевский в конце "Кроткой"

сбивчивый внутренний монолог вдовца, жена которого только что покончила с

собой, передает последовательностью безглагольных именных предложений:

"Только одна эта "горстка крови". Десертная ложка, то есть. Внутреннее

сотрясение". Любопытно, что Эйзенштейн именно в таких местах "Кроткой" видел

наибольшее приближение к тому внутреннему ходу ассоциаций, которые он сам

(вслед за "Улиссом" Джойса) хотел передать в своем киноискусстве [40. с.

120-- 121].

В поэзии XX века как русской, так и западноевропейской [41], именной

стиль стал характерной чертой крупнейших лирических поэтов. Хотя он был

намечен уже у таких больших лириков XIX века, как Фет (достаточно напомнить

его "Шепот, Робкое дыханье...", "Это утро, радость эта"), его

распространение связано с поздним периодом творчества Блока. Именной стиль

обнаруживается в тех стихотворениях, строфах, строках, где выступает запись

ощущений поэта как таковая:

Ночь. Улица. Фонарь Аптека Бессмысленный и тусклый свет.

В. Б. Шкловский вспоминает слова Блока о том, что ему самому писание

стихов напоминало перевод текста на его собственном языке в текст на языке

обычном, причем иногда перевод не доводился до конца. Можно предположить,

что именным стилем часто писались наиболее индивидуально-лирические

фрагменты, как бы сохраняющие строение первоначального текста.

В современном русском языке именные предложения всегда воспринимаются в

плане настоящего времени. В них можно

2· 35

видеть конкретную пространственно-временную локализацию речи, что

подчеркивается и частым включением указательного местоимения этот. Поэтому с

чисто лингвистической точки зрения кажется вероятной гипотеза о том, что в

именном стиле могут сказаться характерные черты значений, соотносимые с

правым полушарием, которое связано с ориентацией в реальном пространстве --

времени.

Известный французский математик Р. Том, занимающийся построением

топологической модели языка, высказал гипотезу, по которой так называемая

"глубинная структура" языка (основное смысловое строение фразы) -- это наше

чувственное восприятие внешнего мира, тогда как "поверхностная структура"

(отражаемая в реальных грамматических формах) принадлежит самому языку [42,

с. 121]. Это предположение с точки зрения структуры мозга равносильно

допущению, что зрительные и другие наглядные восприятия, образующие

"кинофильм", демонстрируемый в правом полушарии, описываются посредством

звукового языка в левом полушарии.

ГРАММАТИКА ЛЕВОГО ПОЛУШАРИЯ

Благодаря хранящейся в левом полушарии грамматической информации оно

может манипулировать словами, сочетая их самыми разнообразными способами. В

естественном языке грамматически правильные сочетания слов далеко не всегда

являются осмысленными. Это было отчетливо выявлено в современной

математической теории грамматик, где поэтому строго различается

грамматическая правильность и осмысленность: достаточно напомнить

хрестоматийный пример Н. Хомского "Зеленые идеи яростно спят".

Математическая теория грамматик вся строится на описаниях грамматически

правильных предложений, которые могут быть заведомо и неосмысленными.

Математическая теория грамматик нашла особенно широкие приложения в

теории языков программирования для вычислительных машин [39]. Существенной

идеей теории является разграничение нетерминальных (вспомогательных или

промежуточных, собственно грамматических) символов, содержательно

соответствующих синтаксическим категориям (предложение, группа сказуемого,

группа подлежащего, имя существительное, глагол), и символов терминальных,

соответствующих конкретным словам языка. Вывод предложения в порождающей

грамматике начинается с самых абстрактных нетерминальных символов [например,

символ, соответствующий содержательно предложению (Пр), может быть заменен

сочетанием символом

ГрИм -- Группа Имени (подлежащего), и ГрСк -- Группа Сказуемого]. В

конце вывода должна быть получена цепочка терминальных символов-- конкретных

слов (рис 15).

Быстрому развитию математической теории грамматик способствовало то,

что, как обнаружил в конце 50-х годов нашего века Н. Хомский, хорошо к этому

времени разработанный аппарат математической логики отвечает требованиям

теории 1рамматик. Идеей, по существу новой для грамматик, было рассмотрение

правильно построенных цепочек (независимо от их осмысленности) и правил их

порождения как основного

Рис 15, Вывод предложения (дерево в порождающей грамматике)

Нетерминальные символы; Пр -- предложение, ГрИм -- группа имени, ГрСк

-- группа сказуемого, Г л -- глагол, Прил -- == прилагательное. Сущ -- имя

существительное. Терминальные символы Современная, кибернетика, удивляет,

каждого, ученого

объекта лингвистики. На этом пути лингвистика сблизилась не только с

логикой, но и с другими науками о знаках, рассматривающими текст как главный

предмет исследования (в качестве примера можно сослаться на правила

построения фольклорных текстов, разрабатываемые вслед за В. Я· Проппом

многими учеными).

В математической теории грамматик грамматики рассматриваются как

эквивалентные логическим машинам -- автоматам определенных типов, а автоматы

-- как эквивалентные грамматикам [43, 44]. Этот подход к теории порождающих

грамматик приводит к построению автоматной грамматики, представляющей синтез

фраз языка как работу определенного логического устройства. Обратная задача

-- анализ языка -- практически очень важная для языков программирования

[39], решается на основании понимания распознавания как процесса, обратного

синтезу.

37

Такой подход к грамматикам по существу заложил принципы математической

теории соотношения между языком и машиной, к которой в широком смысле

примыкают гораздо более общие идеи А. Н. Колмогорова (и Неймана) о связи

между программой и объектом, который она строит. Теория грамматик в их

отношении к автоматам, бурно развивавшаяся в последние двадцать лет после

выхода в свет в 1956 г. первой статьи Хамского, может поэтому оказаться

очень важной и для построения языкового "процессора", моделирующего работу

левого (речевого) полушария. Тем не менее до настоящего времени теория в

основном применялась к искусственным машинным языкам, в особенности к языкам

программирования, а не к естественным. Развитие теории грамматик почти

целиком осуществлялось математиками.

Ситуацию можно сравнить с той, которая когда-то имела место в

математической логике. Начиная с Лейбница, крупнейшие мыслители решали

проблемы этой науки как бы "впрок". Лишь в 40-х годах нашего века оказалось,

что тем самым были созданы основы для построения современных вычислительных

машин. Точно так же абстрактная математическая теория грамматик при

дальнейшем ее развитии может явиться мощным инструментом для описания на

единой основе разных форм деятельности, которые можно соотнести с работой

левого полушария: логического вывода, построения грамматически правильных

фраз и решения вычислительных задач. В разной степени каждый из этих видов

деятельности уже теперь моделируется с помощью вычислительных машин,

представляющих собой аналог левого полушария мозга.

Экспериментальная психология показывает, что человек одновременно может

хранить в кратковременной памяти не более 7±2 отдельных дискретных единиц,

например слов. В романе Киплинга "Ким" описывается способ тренировки памяти,

когда человеку на мгновение показывают несколько камешков и предлагают

запомнить, сколько их было. Как ни тренироваться, за один "такт" работы

оперативной памяти человеку никак не удается запомнить больше, чем

пять-девять камешков.

Как предположили В Ингве и Н. Хомский, в грамматике некоторых

естественных языков (в частности, английского) наблюдаются те ограничения,

наложенные на деревья предложений, которых можно было бы ожидать исходя из

этой модели, построенной с учетом данных экспериментальной психологии. В

частности, один и тот же нетерминальный символ (например, Гл -- глагол)

ограниченное число раз может быть заменен сочетанием, включающим тот же

символ (Гл): глагол

идти может зависеть от глагола хотеть (хотеть идти), но от самого

глагола идти другой глагол уже не может зависеть. Но это еще не проверено

строго для многих языков [ср.· 44, с. 242, 280].

Можно предположить, что при дальнейшем исследовании проблемы связи

объема памяти человека с допустимой формой деревьев предложений нужно будет

прибегнуть и к различению двух видов памяти, соотносимых с двумя

полушариями. Левое (точнее, доминантное) полушарие, которое в основном и

занято построением речевых высказываний, по-видимому, запоминает схемы

структуры в гораздо большей степени, чем сами конкретные словосочетания,

образующие эти структуры, β отличие от него правое полушарие помнит

целостные (глобальные) единства, которые в нем не делятся на составные

части.

15 лет назад автор описал одного больного с поражением левого