Григорий Бакланов. Навеки девятнадцатилетние

---------------------------------------------------------------

© Григорий Бакланов

© Издательство "Советский писатель", 1980

Художник книги ВЛ. МЕДВЕДЕВ

OCR: V.Voblin (Vvoblin@hotmail.com)

---------------------------------------------------------------

Эта книга о тех, кто не вернулся с войны, о любви, о жизни, о юности, о

бессмертии. В нашем поколении из каждых ста, ушедших на фронт, с войны

вернулось не больше трех.

Параллельно в книге идет фоторассказ. Людей, которые на этих

фотографиях, я не встречал на фронте и не знал. Их запечатлели

фотокорреспонденты и, может быть, это все, что осталось от них.

Блажен, кто посетил сей мир

В его минуты роковые!

Ф. Тютчев

А мы прошли по этой жизни просто,

В подкованных пудовых сапогах.

С. Орлов

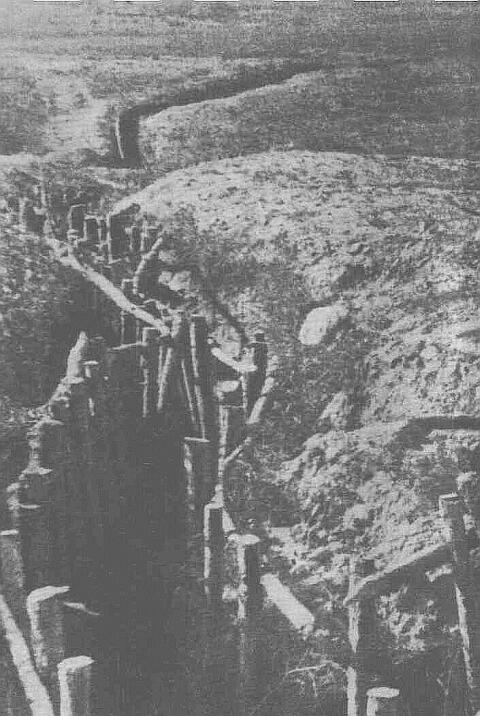

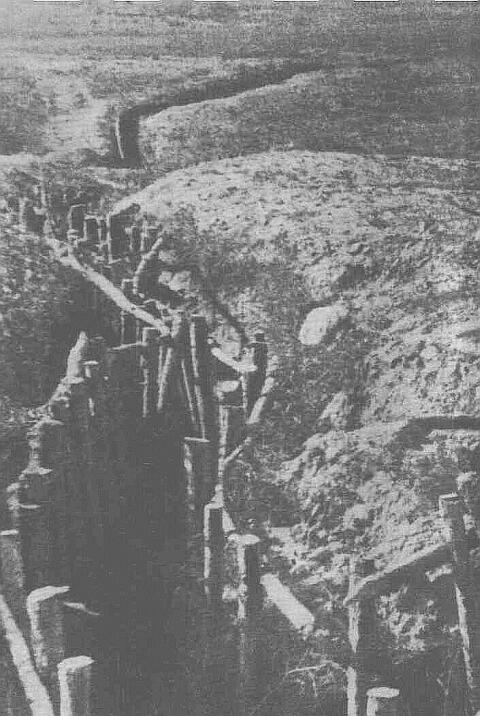

Живые стояли у края вырытой траншеи, а он сидел внизу. Не уцелело на

нем ничего, что при жизни отличает людей друг от друга, и невозможно было

определить, кто он был: наш солдат? Немец? А зубы все были молодые, крепкие.

Что-то звякнуло под лезвием лопаты. И вынули на свет запекшуюся в

песке, зеленую от окиси пряжку со звездой. Ее осторожно передавали из рук в

руки, по ней определили: наш. И, должно быть, офицер.

Пошел дождь. Он кропил на спинах и на плечах солдатские гимнастерки,

которые до начала съемок актеры обнашивали на себе. Бои в этой местности шли

тридцать с лишним лет назад, когда многих из этих людей еще на свете не

было, и все эти годы он вот так сидел в окопе, и вешние воды и дожди

просачивались к нему в земную глубь, откуда высасывали их корни деревьев,

корни трав, и вновь по небу плыли облака. Теперь дождь обмывал его. Капли

стекали из темных глазниц, оставляя черноземные следы; по обнажившимся

ключицам, по мокрым ребрам текла вода, вымывая песок и землю оттуда, где

раньше дышали легкие, где сердце билось. И, обмытые дождем, налились живым

блеском молодые зубы.

- Накройте плащ-палаткой,-- сказал режиссер. Он прибыл сюда с

киноэкспедицией снимать фильм о минувшей войне, и траншеи рыли на месте

прежних давно заплывших и заросших окопов.

Взявшись за углы, рабочие растянули плащ-палатку, и дождь застучал по

ней сверху, словно полил сильней. Дождь был летний, при солнце, пар

подымался от земли. После такого дождя все живое идет в рост.

Ночью по всему небу ярко светили звезды. Как тридцать с лишним лет

назад, сидел он и в эту ночь в размытом окопе, и августовские звезды

срывались над ним и падали, оставляя по небу яркий след. А утром за его

спиной взошло солнце. Оно взошло из-за городов, которых тогда не было, из-за

степей, которые тогда были лесами, взошло, как всегда, согревая живущих.

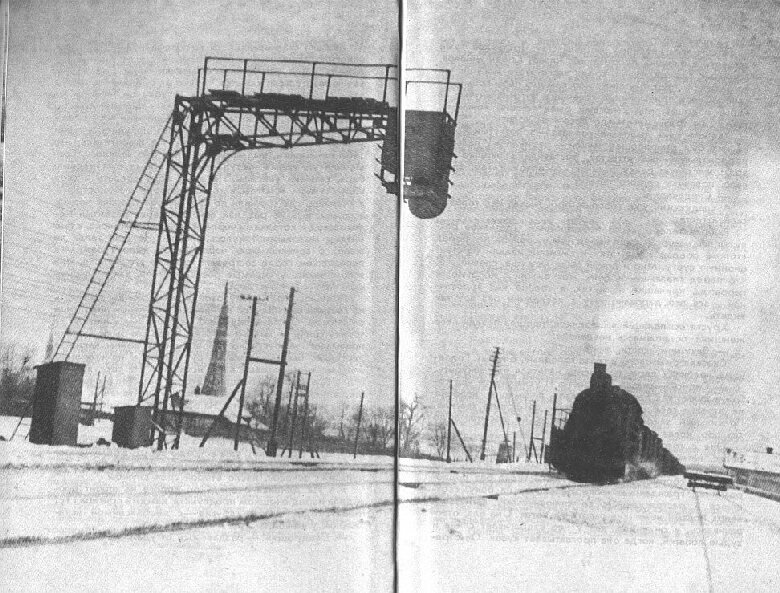

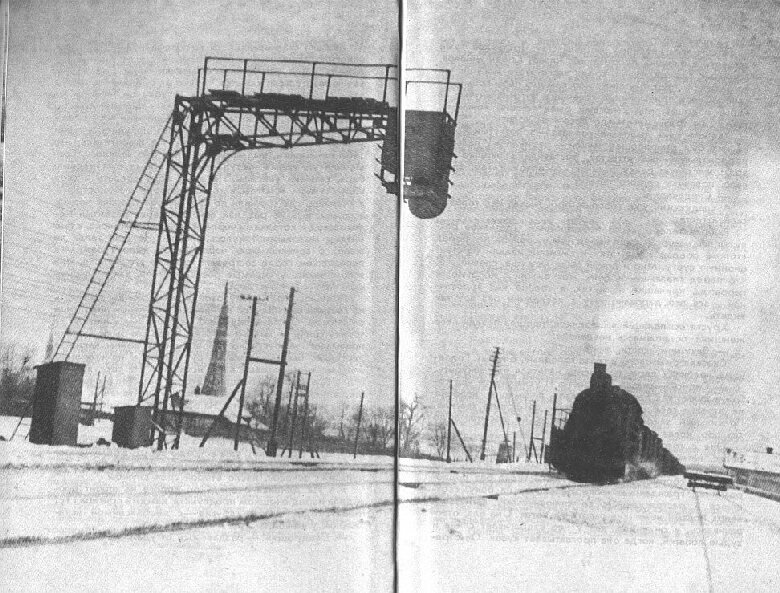

В Купянске, орали паровозы на путях, и солнце над выщербленной

снарядами кирпичной водокачкой светило сквозь копоть и дым. Так далеко

откатился фронт от этих мест, что уже не погромыхивало. Только проходили на

запад наши бомбардировщики, сотрясая все на земле, придавленной гулом. И

беззвучно рвался пар из паровозного свистка, беззвучно катились составы по

рельсам. А потом, сколько ни вслушивался Третьяков, даже грохота бомбежки не

доносило оттуда.

Дни, что ехал он из училища к дому, а потом от дома через всю страну,

слились, как сливаются бесконечно струящиеся навстречу стальные нити

рельсов. И вот, положив на ржавую щебенку солдатскую шинель с погонами

лейтенанта, он сидел на рельсе в тупичке и обедал всухомятку. Солнце светило

осеннее, ветер шевелил на голове отрастающие волосы. Как скатился из-под

машинки в декабре сорок первого вьющийся его чуб и вместе с другими такими

же вьющимися, темными, смоляными, рыжими, льняными, мягкими, жесткими

волосами был сметен веником по полу в один ком шерсти, так с тех пор и не

отрос еще ни разу. Только на маленькой паспортной фотокарточке, матерью

теперь хранимой, уцелел он во всей своей довоенной красе.

Лязгали сталкивающиеся железные буфера вагонов, наносило удушливый

запах сгоревшего угля, шипел пар, куда-то вдруг устремлялись, бежали люди,

перепрыгивая через рельсы; кажется, только он один не спешил на всей

станции. Дважды сегодня отстоял он очередь на продпункте. Один раз уже

подошел к окошку, аттестат просовывал, и тут оказалось, что надо еще что-то

платить. А он за войну вообще разучился покупать, и денег у него с собой не

было никаких. На фронте все, что тебе полагалось, выдавали так, либо оно

валялось, брошенное во время наступления, во время отступления: бери,

сколько унесешь. Но в эту пору солдату и своя сбруя тяжела. А потом, в

долгой обороне, а еще острей -- в училище, где кормили по курсантской

тыловой норме, вспоминалось не раз, как они шли через разбитый молокозавод и

котелками черпали сгущенное молоко, а оно нитями медовыми тянулось следом.

Но шли тогда по жаре, с запекшимися, черными от пыли губами-- в пересохшем

горле застревало сладкое это молоко. Или вспоминались угоняемые ревущие

стада, как их выдаивали прямо в пыль дорог...

Пришлось Третьякову, отойдя за водокачку, доставать из вещмешка

выданное в училище вафельное полотенце с клеймом. Он развернуть его не

успел, как налетело на тряпку сразу несколько человек. И все это были мужики

призывного возраста, но уберегшиеся от войны, какие-то дерганые, быстрые:

они из рук рвали, и по сторонам оглядывались, готовые вмиг исчезнуть. Не

торгуясь, он отдал брезгливо за полцены, второй раз стал в очередь. Медленно

подвигалась она к окошку, лейтенанты, капитаны, старшие лейтенанты. На одних

все было новенькое, необмятое, на других, возвращавшихся из госпиталей,

чье-то хлопчатобумажное БУ-- бывшее в употреблении. Тот, кто первым получал

его со склада, еще керосинцем пахнущее, тот, может, уже в землю зарыт, а

обмундирование, выстиранное и подштопанное, где его попортила пуля или

осколок, несло второй срок службы.

Вся эта длинная очередь по дороге на фронт проходила перед окошком

продпункта, каждый пригибал тут голову: одни хмуро, другие-- с необъяснимой

искательной улыбкой.

-- Следующий! -- раздавалось оттуда.

Подчиняясь неясному любопытству, Третьяков тоже заглянул в окошко,

прорезанное низко. Среди мешков, вскрытых ящиков, кулей, среди всего этого

могущества топтались по прогибающимся доскам две пары хромовых сапог. Сияли

припыленные голенища, туго натянутые на икры, подошвы под сапогами были

тонкие, кожаные; такими не грязь месить, по досочкам ходить.

Хваткие руки тылового солдата -- золотистый волос на них был припорошен

мукой-- дернули из пальцев продовольственный аттестат, выставили в окошко

все враз: жестяную банку рыбных консервов, сахар, хлеб, сало, полпачки

легкого табаку:

-- Следующий!

А следующий уже торопил, просовывал над головой свой аттестат.

Выбрав теперь место побезлюдней, Третьяков развязал вещмешок и, сидя

перед ним на рельсе, как перед столом, обедал всухомятку и смотрел издали на

станционную суету. Мир и покой были на душе, словно все, что перед глазами--

и день этот рыжий с копотью, и паровозы, кричащие на путях, и солнце над

водокачкой,-- все это даровано ему в последний раз вот так видеть.

Хрустя осыпающейся щебенкой, прошла позади него женщина, остановилась

невдалеке:

-- Закурить угости, лейтенант! Сказала с вызовом, а глаза голодные,

блестят. Голодному человеку легче попросить напиться или закурить.

-- Садись,-- сказал он просто. И усмехнулся над собой в душе: как раз

хотел завязать вещмешок, нарочно не отрезал себе еще хлеба, чтобы до фронта

хватило. Правильный закон на фронте: едят не досыта, а до тех пор, когда--

все.

Она с готовностью села рядом с ним на ржавый рельс, натянула край юбки

на худые колени, старалась не смотреть, пока он отрезал ей хлеба и сала. Все

на ней было сборное: солдатская гимнастерка без подворотничка, гражданская

юбка, заколотая на боку, ссохшиеся и растресканные, со сплюснутыми,

загнутыми вверх носами немецкие сапоги на ногах. Она ела, отворачиваясь, и

он видел, как у нее вздрагивает спина и худые лопатки, когда она

проглатывает кусок. Он отрезал еще хлеба и сала. Она вопросительно глянула

на него. Он понял ее взгляд, покраснел: обветренные скулы его, с которых

третий год не сходил загар, стали коричневыми. Понимающая улыбка поморщила

уголки тонких ее губ. Смуглой рукой с белыми ногтями и темной на сгибах

кожей, она уже смело взяла хлеб в замаслившиеся пальцы.

Вылезшая из-под вагона собака, худая, с выдранной клоками шерстью на

ребрах, смотрела на них издали, поскуливала, роняя слюну. Женщина нагнулась

за камнем, собака с визгом метнулась в сторону, поджимая хвост. Нарастающий

железный грохот прошел по составу, вагоны дрогнули, покатились, покатились

по рельсам. Отовсюду через пути бежали к ним милиционеры в синих шинелях,

прыгали на подножки, лезли на ходу, переваливаясь через высокий борт в

железные платформы -- углярки.

-- Крючки,-- сказала женщина.-- Поехали народ чеплять.

И оценивающе оглядела его:

-- Из училища?

-- Ага.

-- Волосы у тебя светлые отрастают. А брови те-ом-ные... Первый раз

туда? Он усмехнулся:

-- Последний!

-- А ты не шуткуй так! Вот у меня брат был в партизанах...

И она стала рассказывать про брата, как он вначале тоже был командир,

как из окружения пришел домой, как пошел в партизаны, как погиб.

Рассказывала привычно, видно было, что не в первый раз, может быть, и врала:

много он слышал таких рассказов.

Остановившийся поблизости паровоз заливал воду; струя толщиной в столб

рушилась из железного рукава, все шипело.

-- Я тоже была партизанская связная!-- прокричала она. Третьяков

кивнул.-- Теперь только ничего не докажешь!..

Пар из тонкой трубки позади трубы бил, как палкой, по железному листу,

ничего вблизи не было слышно.

-- Пошли, напьемся? -- прокричала она в самое ухо.

-- А где?

-- Вон колонка!

Он подхватил вещмешок:

-- Пошли!

-- А потом закурим, да? -- наперед уславливалась она, поспевая за ним.

Только у колонки спохватились: шинель оставил! Она вызвалась охотно:

-- Я принесу!

И побежала в своих коротких сапогах, перепрыгивая через рельсы.

Принесет? Но и бежать за ней было стыдно. Пущенный издали маневровым

паровозом, сам собою катился по рельсам товарный вагон, заслонил ее на

время.

Она принесла. Вернулась гордая, неся на руке его шинель, пилотку

гребешком посадила себе на голову. По очереди они напились из колонки, и

смеялись, и брызгали друг в друга водой. Надавив рычаг, он смотрел, как она

пьет, зажмуриваясь, отхватывая ртом от ледяной струи. Волосы ее сверкали

водяными брызгами, а глаза на солнце оказались светло-рыжие, искристые. И с

удивлением увидел он, что лет ей, наверное, столько же, сколько ему. А

вначале показалась немолодой и сумрачной: голодная была очень.

Она помыла сапоги под струЈй: мыла и на него взглядывала. Сапоги

заблестели. Ладонью отряхнула брызги с юбки. Через всю станцию она провожала

его. Шли рядом, он закинул за плечо вещмешок, она несла его шинель. Словно

это сестра его провожала. Или была она его девушкой. Уже прощаться стали,

когда оказалось, что им по пути.

Живые стояли у края вырытой траншеи, а он сидел внизу. Не уцелело на

нем ничего, что при жизни отличает людей друг от друга, и невозможно было

определить, кто он был: наш солдат? Немец? А зубы все были молодые, крепкие.

Что-то звякнуло под лезвием лопаты. И вынули на свет запекшуюся в

песке, зеленую от окиси пряжку со звездой. Ее осторожно передавали из рук в

руки, по ней определили: наш. И, должно быть, офицер.

Пошел дождь. Он кропил на спинах и на плечах солдатские гимнастерки,

которые до начала съемок актеры обнашивали на себе. Бои в этой местности шли

тридцать с лишним лет назад, когда многих из этих людей еще на свете не

было, и все эти годы он вот так сидел в окопе, и вешние воды и дожди

просачивались к нему в земную глубь, откуда высасывали их корни деревьев,

корни трав, и вновь по небу плыли облака. Теперь дождь обмывал его. Капли

стекали из темных глазниц, оставляя черноземные следы; по обнажившимся

ключицам, по мокрым ребрам текла вода, вымывая песок и землю оттуда, где

раньше дышали легкие, где сердце билось. И, обмытые дождем, налились живым

блеском молодые зубы.

- Накройте плащ-палаткой,-- сказал режиссер. Он прибыл сюда с

киноэкспедицией снимать фильм о минувшей войне, и траншеи рыли на месте

прежних давно заплывших и заросших окопов.

Взявшись за углы, рабочие растянули плащ-палатку, и дождь застучал по

ней сверху, словно полил сильней. Дождь был летний, при солнце, пар

подымался от земли. После такого дождя все живое идет в рост.

Ночью по всему небу ярко светили звезды. Как тридцать с лишним лет

назад, сидел он и в эту ночь в размытом окопе, и августовские звезды

срывались над ним и падали, оставляя по небу яркий след. А утром за его

спиной взошло солнце. Оно взошло из-за городов, которых тогда не было, из-за

степей, которые тогда были лесами, взошло, как всегда, согревая живущих.

В Купянске, орали паровозы на путях, и солнце над выщербленной

снарядами кирпичной водокачкой светило сквозь копоть и дым. Так далеко

откатился фронт от этих мест, что уже не погромыхивало. Только проходили на

запад наши бомбардировщики, сотрясая все на земле, придавленной гулом. И

беззвучно рвался пар из паровозного свистка, беззвучно катились составы по

рельсам. А потом, сколько ни вслушивался Третьяков, даже грохота бомбежки не

доносило оттуда.

Дни, что ехал он из училища к дому, а потом от дома через всю страну,

слились, как сливаются бесконечно струящиеся навстречу стальные нити

рельсов. И вот, положив на ржавую щебенку солдатскую шинель с погонами

лейтенанта, он сидел на рельсе в тупичке и обедал всухомятку. Солнце светило

осеннее, ветер шевелил на голове отрастающие волосы. Как скатился из-под

машинки в декабре сорок первого вьющийся его чуб и вместе с другими такими

же вьющимися, темными, смоляными, рыжими, льняными, мягкими, жесткими

волосами был сметен веником по полу в один ком шерсти, так с тех пор и не

отрос еще ни разу. Только на маленькой паспортной фотокарточке, матерью

теперь хранимой, уцелел он во всей своей довоенной красе.

Лязгали сталкивающиеся железные буфера вагонов, наносило удушливый

запах сгоревшего угля, шипел пар, куда-то вдруг устремлялись, бежали люди,

перепрыгивая через рельсы; кажется, только он один не спешил на всей

станции. Дважды сегодня отстоял он очередь на продпункте. Один раз уже

подошел к окошку, аттестат просовывал, и тут оказалось, что надо еще что-то

платить. А он за войну вообще разучился покупать, и денег у него с собой не

было никаких. На фронте все, что тебе полагалось, выдавали так, либо оно

валялось, брошенное во время наступления, во время отступления: бери,

сколько унесешь. Но в эту пору солдату и своя сбруя тяжела. А потом, в

долгой обороне, а еще острей -- в училище, где кормили по курсантской

тыловой норме, вспоминалось не раз, как они шли через разбитый молокозавод и

котелками черпали сгущенное молоко, а оно нитями медовыми тянулось следом.

Но шли тогда по жаре, с запекшимися, черными от пыли губами-- в пересохшем

горле застревало сладкое это молоко. Или вспоминались угоняемые ревущие

стада, как их выдаивали прямо в пыль дорог...

Пришлось Третьякову, отойдя за водокачку, доставать из вещмешка

выданное в училище вафельное полотенце с клеймом. Он развернуть его не

успел, как налетело на тряпку сразу несколько человек. И все это были мужики

призывного возраста, но уберегшиеся от войны, какие-то дерганые, быстрые:

они из рук рвали, и по сторонам оглядывались, готовые вмиг исчезнуть. Не

торгуясь, он отдал брезгливо за полцены, второй раз стал в очередь. Медленно

подвигалась она к окошку, лейтенанты, капитаны, старшие лейтенанты. На одних

все было новенькое, необмятое, на других, возвращавшихся из госпиталей,

чье-то хлопчатобумажное БУ-- бывшее в употреблении. Тот, кто первым получал

его со склада, еще керосинцем пахнущее, тот, может, уже в землю зарыт, а

обмундирование, выстиранное и подштопанное, где его попортила пуля или

осколок, несло второй срок службы.

Вся эта длинная очередь по дороге на фронт проходила перед окошком

продпункта, каждый пригибал тут голову: одни хмуро, другие-- с необъяснимой

искательной улыбкой.

-- Следующий! -- раздавалось оттуда.

Подчиняясь неясному любопытству, Третьяков тоже заглянул в окошко,

прорезанное низко. Среди мешков, вскрытых ящиков, кулей, среди всего этого

могущества топтались по прогибающимся доскам две пары хромовых сапог. Сияли

припыленные голенища, туго натянутые на икры, подошвы под сапогами были

тонкие, кожаные; такими не грязь месить, по досочкам ходить.

Хваткие руки тылового солдата -- золотистый волос на них был припорошен

мукой-- дернули из пальцев продовольственный аттестат, выставили в окошко

все враз: жестяную банку рыбных консервов, сахар, хлеб, сало, полпачки

легкого табаку:

-- Следующий!

А следующий уже торопил, просовывал над головой свой аттестат.

Выбрав теперь место побезлюдней, Третьяков развязал вещмешок и, сидя

перед ним на рельсе, как перед столом, обедал всухомятку и смотрел издали на

станционную суету. Мир и покой были на душе, словно все, что перед глазами--

и день этот рыжий с копотью, и паровозы, кричащие на путях, и солнце над

водокачкой,-- все это даровано ему в последний раз вот так видеть.

Хрустя осыпающейся щебенкой, прошла позади него женщина, остановилась

невдалеке:

-- Закурить угости, лейтенант! Сказала с вызовом, а глаза голодные,

блестят. Голодному человеку легче попросить напиться или закурить.

-- Садись,-- сказал он просто. И усмехнулся над собой в душе: как раз

хотел завязать вещмешок, нарочно не отрезал себе еще хлеба, чтобы до фронта

хватило. Правильный закон на фронте: едят не досыта, а до тех пор, когда--

все.

Она с готовностью села рядом с ним на ржавый рельс, натянула край юбки

на худые колени, старалась не смотреть, пока он отрезал ей хлеба и сала. Все

на ней было сборное: солдатская гимнастерка без подворотничка, гражданская

юбка, заколотая на боку, ссохшиеся и растресканные, со сплюснутыми,

загнутыми вверх носами немецкие сапоги на ногах. Она ела, отворачиваясь, и

он видел, как у нее вздрагивает спина и худые лопатки, когда она

проглатывает кусок. Он отрезал еще хлеба и сала. Она вопросительно глянула

на него. Он понял ее взгляд, покраснел: обветренные скулы его, с которых

третий год не сходил загар, стали коричневыми. Понимающая улыбка поморщила

уголки тонких ее губ. Смуглой рукой с белыми ногтями и темной на сгибах

кожей, она уже смело взяла хлеб в замаслившиеся пальцы.

Вылезшая из-под вагона собака, худая, с выдранной клоками шерстью на

ребрах, смотрела на них издали, поскуливала, роняя слюну. Женщина нагнулась

за камнем, собака с визгом метнулась в сторону, поджимая хвост. Нарастающий

железный грохот прошел по составу, вагоны дрогнули, покатились, покатились

по рельсам. Отовсюду через пути бежали к ним милиционеры в синих шинелях,

прыгали на подножки, лезли на ходу, переваливаясь через высокий борт в

железные платформы -- углярки.

-- Крючки,-- сказала женщина.-- Поехали народ чеплять.

И оценивающе оглядела его:

-- Из училища?

-- Ага.

-- Волосы у тебя светлые отрастают. А брови те-ом-ные... Первый раз

туда? Он усмехнулся:

-- Последний!

-- А ты не шуткуй так! Вот у меня брат был в партизанах...

И она стала рассказывать про брата, как он вначале тоже был командир,

как из окружения пришел домой, как пошел в партизаны, как погиб.

Рассказывала привычно, видно было, что не в первый раз, может быть, и врала:

много он слышал таких рассказов.

Остановившийся поблизости паровоз заливал воду; струя толщиной в столб

рушилась из железного рукава, все шипело.

-- Я тоже была партизанская связная!-- прокричала она. Третьяков

кивнул.-- Теперь только ничего не докажешь!..

Пар из тонкой трубки позади трубы бил, как палкой, по железному листу,

ничего вблизи не было слышно.

-- Пошли, напьемся? -- прокричала она в самое ухо.

-- А где?

-- Вон колонка!

Он подхватил вещмешок:

-- Пошли!

-- А потом закурим, да? -- наперед уславливалась она, поспевая за ним.

Только у колонки спохватились: шинель оставил! Она вызвалась охотно:

-- Я принесу!

И побежала в своих коротких сапогах, перепрыгивая через рельсы.

Принесет? Но и бежать за ней было стыдно. Пущенный издали маневровым

паровозом, сам собою катился по рельсам товарный вагон, заслонил ее на

время.

Она принесла. Вернулась гордая, неся на руке его шинель, пилотку

гребешком посадила себе на голову. По очереди они напились из колонки, и

смеялись, и брызгали друг в друга водой. Надавив рычаг, он смотрел, как она

пьет, зажмуриваясь, отхватывая ртом от ледяной струи. Волосы ее сверкали

водяными брызгами, а глаза на солнце оказались светло-рыжие, искристые. И с

удивлением увидел он, что лет ей, наверное, столько же, сколько ему. А

вначале показалась немолодой и сумрачной: голодная была очень.

Она помыла сапоги под струЈй: мыла и на него взглядывала. Сапоги

заблестели. Ладонью отряхнула брызги с юбки. Через всю станцию она провожала

его. Шли рядом, он закинул за плечо вещмешок, она несла его шинель. Словно

это сестра его провожала. Или была она его девушкой. Уже прощаться стали,

когда оказалось, что им по пути.

Он остановил на шоссе военный грузовик, подсадил ее в кузов. Став

сапогом на резиновый скат, она никак не могла перекинуть ногу через высокий

борт: мешала узкая юбка. Крикнула ему:

-- Отвернись!

И когда застучали наверху каблуки по доскам, он одним махом впрыгнул в

кузов.

Уносилась назад дорога, заволакивалась известковой пылью. Третьяков

развернул шинель, закинул им за спины. Накрытые ею от ветра с головами, они

целовались как сумасшедшие.

-- Останься! -- говорила она.

Сердце у него колотилось, из груди выскакивало. Машину подбрасывало,

они стукались зубами.

-- На денек...

И знали, что ничего им кроме не суждено, ничего, никогда больше. Потому

и не могли оторваться друг от друга. Они обогнали взвод военных девчат. Ряд

за рядом появлялся строй, отставая от машины, а сбоку маршировал старшина,

беззвучно разевал рот, в который неслась пыль. Все это увиделось и

заволоклось известковым облаком.

На въезде в деревню она спрыгнула, вместе с прощальным взмахом руки

скрылась навсегда. Донеслось только:

-- Шинель не потеряй!

А вскоре и он слез: грузовик сворачивал у развилки. Он сидел на

обочине, курил, ждал попутной машины. И жалел уже, что не остался. Даже

имени ее не спросил. Но что имя?

Примаршировал по пыли взвод девчат, которых они обогнали, промчавшись.

-- Взво-у-уд...-- отпуская от себя строй, старшина загарцевал на

месте.-- Стуй!

Затопали не в лад, стали. Медно-красные от солнца лица, волосы набиты

пылью.

-- Нали-и.-.-ву!

Напрягая икры ног, пятясь от строя, старшина звонко вознес голос:

-- Равняйсь! Сми-и-ррна!

У девчат от подмышек до карманов гимнастерок -- темные круги пота. На

той стороне шоссе осенняя рощица порошила на ветру листвой. Кося напряженным

выкаченным глазом, старшина прошелся перед строем, как на подковах:

-- Р-разойдись...

И смачно произнес, за какой нуждой разойтись. Со смехом, взбрыкивая

сапогами, девчата бежали через шоссе, на бегу снимали через головы карабины.

Старшина, довольный собой, подошел, козырнул, сел рядом с Третьяковым на

обочину, как начальство с начальством. Из-под фуражки по его коричневому

виску, по неостывшей щеке тек пот, прокладывая блестящую дорожку.

-- Связисток гоню!-- И подмигнул веселым глазом, белок его был

воспаленный от пыли и солнца.-- Должность-- вредней не придумаешь.

Свернули по папироске. За шоссе в роще перекликались голоса. Постепенно

взвод собирался. В пилотках, в погонах, с карабинами на плечах возвращались

девчата из рощицы, кто сорванный цветок нес в руке, кто-- пучок осенних

листьев. Построились, подровнялись. Старшина скомандовал:

-- С места-- песню!

Хохот ответил ему. Он только показал издали: такой, мол, у меня народ.

Сидя на обочине, ожидая попутной машины, Третьяков смотрел вслед строю

военных девчат, весело топавших по пыли.

Он остановил на шоссе военный грузовик, подсадил ее в кузов. Став

сапогом на резиновый скат, она никак не могла перекинуть ногу через высокий

борт: мешала узкая юбка. Крикнула ему:

-- Отвернись!

И когда застучали наверху каблуки по доскам, он одним махом впрыгнул в

кузов.

Уносилась назад дорога, заволакивалась известковой пылью. Третьяков

развернул шинель, закинул им за спины. Накрытые ею от ветра с головами, они

целовались как сумасшедшие.

-- Останься! -- говорила она.

Сердце у него колотилось, из груди выскакивало. Машину подбрасывало,

они стукались зубами.

-- На денек...

И знали, что ничего им кроме не суждено, ничего, никогда больше. Потому

и не могли оторваться друг от друга. Они обогнали взвод военных девчат. Ряд

за рядом появлялся строй, отставая от машины, а сбоку маршировал старшина,

беззвучно разевал рот, в который неслась пыль. Все это увиделось и

заволоклось известковым облаком.

На въезде в деревню она спрыгнула, вместе с прощальным взмахом руки

скрылась навсегда. Донеслось только:

-- Шинель не потеряй!

А вскоре и он слез: грузовик сворачивал у развилки. Он сидел на

обочине, курил, ждал попутной машины. И жалел уже, что не остался. Даже

имени ее не спросил. Но что имя?

Примаршировал по пыли взвод девчат, которых они обогнали, промчавшись.

-- Взво-у-уд...-- отпуская от себя строй, старшина загарцевал на

месте.-- Стуй!

Затопали не в лад, стали. Медно-красные от солнца лица, волосы набиты

пылью.

-- Нали-и.-.-ву!

Напрягая икры ног, пятясь от строя, старшина звонко вознес голос:

-- Равняйсь! Сми-и-ррна!

У девчат от подмышек до карманов гимнастерок -- темные круги пота. На

той стороне шоссе осенняя рощица порошила на ветру листвой. Кося напряженным

выкаченным глазом, старшина прошелся перед строем, как на подковах:

-- Р-разойдись...

И смачно произнес, за какой нуждой разойтись. Со смехом, взбрыкивая

сапогами, девчата бежали через шоссе, на бегу снимали через головы карабины.

Старшина, довольный собой, подошел, козырнул, сел рядом с Третьяковым на

обочину, как начальство с начальством. Из-под фуражки по его коричневому

виску, по неостывшей щеке тек пот, прокладывая блестящую дорожку.

-- Связисток гоню!-- И подмигнул веселым глазом, белок его был

воспаленный от пыли и солнца.-- Должность-- вредней не придумаешь.

Свернули по папироске. За шоссе в роще перекликались голоса. Постепенно

взвод собирался. В пилотках, в погонах, с карабинами на плечах возвращались

девчата из рощицы, кто сорванный цветок нес в руке, кто-- пучок осенних

листьев. Построились, подровнялись. Старшина скомандовал:

-- С места-- песню!

Хохот ответил ему. Он только показал издали: такой, мол, у меня народ.

Сидя на обочине, ожидая попутной машины, Третьяков смотрел вслед строю

военных девчат, весело топавших по пыли.

Чем ближе к фонту, тем ощутимей повсюду следы огромного побоища. Уже

прошли по полям похоронные команды, хороня убитых; уже трофейные команды

собрали и свезли, что вновь годилось для боя; окрестные жители стаскивали

каждый к себе, что оставила война, прогрохотавшая над ними, и теперь

годилось для жизни. Ржавела в полях сгоревшая, разбитая техника, и над всем,

над тишиною смерти-- колючая ясность и синева осеннего неба, с которого

пролились на землю дожди.

А мимо по грейдеру цокотала подковками пехота, позвякивала окованными

прикладами о котелки, полы шинелей на ходу хлестали по ногам, тонковатым в

обмотках. Солдаты всех ростов и возрастов, снаряженные и нагруженные, шли на

смену тем, кто полег здесь. И самые молодые, ничего еще не видавшие, тянули

шеи из необмятых воротников шинелей, со щемящим любопытством и робостью

живого перед вечной тайной смерти вглядывались в поле недавнего боя. Там,

куда они шли в свет заката, по временам словно растворяли паровозную топку:

доносило усиливающееся гудение и вздрагивал воздух. И в себе самом,

удивляясь и стыдясь, чувствовал Третьяков это беспокойство. Увидел сожженный

немецкий танк у самого шоссе, остановился поглядеть.

Танк был какой-то новый, громадной тех, что видел он на Северо-Западном

фронте. Синяя оплавленная пробоина в броне: снаряд, должно быть,

подкалиберный, как сквозь масло прошел. А броня мощная, толще прежней.

Ветер шевелил вдавленные в чернозем сырые клочья нашего серого

шинельного сукна. В осколках луж, в танковом следу блестело похолодавшее

небо, свежо и ясно сиял закат, покрываемый рябью. Третьяков смотрел и

волновался, и мысли всякие, как впервые... Восемь месяцев не был на фронте,

отвык, заново надо привыкать.

Последнюю ночь вместе со случайным попутчиком ночевал он на краю

большого сожженного немцами села. Попутчик был уже не молод, рыжеват, лицо

мятое, на котором брить почти нечего, кисти рук в крупных веснушках, в белом

волосе.

-- Старший лейтенант Таранов!-- представился он и четко, словно

ожегшись, отдернул ладонь от лакового козырька фуражки. По выправке --

строевик. Все на нем было не с чужого плеча: суконная зеленоватая

гимнастерка, синие диагоналевые галифе-- цвет настольного сукна и чернил.

Сапоги перешиты на манер хромовых. А на руке нес он шинель офицерского

покроя из темного неворсистого сукна. Даже на руке она сохраняла фигуру:

спина подложена, грудь колесом, погоны на плечах, как дощечки, разрез от

низу до хлястика. В такой шинели хорошо на параде, на коне, а укрыться ей

невозможно: какой стороной на себя ни натягивай, ветер гуляет и звезды

видны. Вот с нею на третьем году войны добирался старший лейтенант Таранов

из запасного полка на фронт.

-- Сами понимаете, как все это время не терпелось участвовать,-- сказал

он, при этом строго глянул в глаза и с чувством пожал руку.

Таранов сам выбрал дом для ночевки и очень удачно. Хозяйка, лет сорока,

украинка, статная, гладко причесанная, черноволосая и смуглая, обрадовалась

офицерам: по крайней мере не набьется полная хата войск. И вскоре Таранов,

поперек повязавшись полотенцем, помогал ей на кухне организовать ужин,

вскрывал консервные банки, и женщина старалась рядом с ним. А за спиной ее,

привлеченный запахом еды, ходил мальчонка лет трех, тянулся заглянуть на

стол.

-- Ты лягай спать, горе мое!-- прикрикнула хозяйка и, как будто злясь

на него, сунула ему со стола кусок американского колбасного фарша. А сама

приниженно, испуганно глянула на Таранова.

Сбегав через дорогу к шоферам, Третьяков заправил бензином керосиновую

лампу, всыпал в нее горсть соли, чтобы бензин не взорвался, а когда

вернулся, за столом сидели уже трое.

-- Ты гляди, лейтенант, кого хозяйка от нас скрывала!-- поблескивая

золотыми коронками из-под бледных, как отсыревших изнутри губ, шумно

встретил его Таранов. И подмигивал, указывал глазами.

Рядом с хозяйкой сидела дочь лет семнадцати. Была она тоже крупна,

хороша собой, но сидела, как монашенка, опустив черные ресницы. Когда

Третьяков садился около, подняла их, глянула на него с любопытством. Глаза

синие-синие. Заговорила первая:

-- Мы не взорвемось?

-- Что вы! -- стал успокаивать Третьяков.-- Проверено на фронте. Соли

всыпал в бензин, ни за что не взорвется.

И споткнулся о ее взгляд. Она снисходительно улыбалась:

-- Я ж така трусиха, усего боюсь... А мать черными глазами стерегла ее

и рассказывала, рассказывала, сыпала словами, как из пулемета:

-- Тут нимцы увходять, тут я писля операции уся, уся разрезанная лежу.

Ой, боже ж мий! Оксаночке четырнадцять рокив и тэ, малэ... Шо мэни робить?

-- Тебя Оксаной зовут?-- спросил Третьяков тихо.

-- Оксана. А вас?

-- Володя.

Она подала под столом свою руку, мягкую, жаркую, влажную. Сердце у него

пропустило удар и заколотилось, как сорвавшись.

-- Оксаночка! -- позвала хозяйка, встав из-за стола. Та вздохнула,

улыбнулась лейтенанту, нехотя пошла за матерью.

-- Ты не теряйся, лейтенант! -- шепнул Таранов. Они двое сидели за

столом, ждали. За дверью слышен был приглушенный голос хозяйки: она что-то

быстро говорила, ни одного слова не разобрать.-- На фронт едем. Он

подмигнул, быстро налил стаканы. Выпили. По очереди прикурили от лампы.

-- Может, последний день так, может, завтра убьют, а?

И громко позвал:

-- Катерина Васильевна! Катя! Что ж вы нас бросили одних? Нехорошо,

нехорошо. Мы ведь обидеться можем.

Голоса за дверью смолкли. Потом хозяйка вышла, одна, сияя улыбкой.

-- А где же Оксаночка?-- забеспокоился Таранов.

-- Спать полягали.-- Хозяйка близко села с ним рядом, полным плечом

касалась его плеча.-- От если б вы были врачи...

-- А что? Какая болезнь?-- спрашивал Таранов.

-- Та не болезнь. Дороги гоняют строить. От если б вы были врачи, дали

б освобождение дивчине.

-- А мы и есть врачи!-- Таранов усиленно подмигивал ему, глазами

указывал на дверь, за которой была Оксана.

-- То вы шуткуете! -- И полной ручкой махала на него. Таранов ручку

перехватил, к себе потянул.-- У врачей погоны зовсим не такие.

-- А какие же они у врачей?

-- Манэсеньки, манэсеньки.-- И пальцем другой руки рисовала у него на

плече, на погоне.-- Манэсеньки, манэсеньки...

-- А не большесиньки?-- У Таранова влажно поблескивали золотые коронки,

к нижней беловатой изнутри губе присохла болячка.-- Не большесиньки?

Разговор уже шел глазами. Третьяков встал, сказал, что пойдет покурить.

В коридоре нащупал в темноте шинель, вещмешок. Закрывая наружную дверь,

слышал приглушенный голос Таранова, женский смех.

Спиной опершись об уцелевший стояк забора, он стоял во дворе, курил. На

душе было погано. Женщина, конечно, заслоняет собою дочь. Может, и при

немцах вот так заслоняла, собою отвлекала от нее. А этот обрадовался: "На

фронт едем..."

Беззвучно, артиллерийскими зарницами вздрагивало небо в западной

стороне. Обмытый дождем узкий серп народившегося месяца, до краев налитый

синевою, стоял над пожарищем, корявая тень заживо сгоревшего дерева

распласталась по двору. Гарью наносило с соседнего участка: там обугленные

яблони, когда-то посаженные под окнами, окружали обвалившуюся печную трубу

на пепелище.

Слышно было, как через улицу во дворе колготятся шоферы у машин.

Третьяков пошел туда. В доме на полу спали вповалку. Он влез по шаткой

лестнице на сеновал, на ощупь сгреб охапку сена, пахнущего пылью, лег,

укрылся шинелью с головой. Хотелось уже к месту-- и скорей бы. Засыпая,

слышал внизу голоса шоферов, медленное гудение самолета где-то высоко над

крышей.

А на другой день он встретил старшего лейтенанта Таранова в штабе

артиллерийской бригады. Прошагав на восходе солнца километров шесть пешком,

Третьяков явился рано, писаря только еще рассаживались за столами. После

завтрака им ни за что браться не хотелось до прихода начальства, они с

деловым видом открывали и захлопывали ящики.

Полки артиллерийской бригады подивизионно, по-батарейно приданные

стрелковым полкам и батальонам, разбросаны были на широком фронте, а штаб

стоял в хуторе, в четырех километрах от передовой. Дальние артиллерийские

разрывы сотрясали тишину и лень, повисшие под низким потолком хаты. Когда

ветер поворачивал оттуда, доносило частую строчку пулеметов, но слышней

жужжала на стекле оса. В раскрытой наружу пыльной створке окна ползла она

снизу вверх по стеклу, удерживая себя трепыхающимися крылышками, и писарь на

подоконнике перегибался, сладострастно и опасливо нацеливался раздавить ее.

Дымком летней кухоньки наносило со двора: там, под вишнями, в

деревянном корыте стирала хозяйка. Горой лежали на траве штаны и

гимнастерки, вываривался на огне полный чан портянок. Писарь Фетисов,

молодой, но уже лысоватый, добровольно вызвавшись помогать, похаживал вокруг

корыта, как на коготках. То сук разломит о колено, подкинет в огонь, то

помешает в чану, а сам глаз не мог отвести от каменно колыхавшихся в вырезе

рубашки грудей, от рук хозяйки, голых по плечи, сновавших в мыльной пене. Из

окна ему подавали советы. И только старший писарь Калистратов, готовясь дело

делать, прочищал наборный мундштучок, протягивал соломину сквозь него.

Вытянул всю как в дегте, коричневую и мокрую от никотина, понюхал брезгливо,

покачал головой.

Писарю на окне удалось наконец задавить осу. Довольный, обтер пальцы о

побелку стены, достал яблоко из кармана, с треском разгрыз-- белый сок

вскипел на зубах.

-- Так -какие тебе, Семиошкин, часы разведчик припер?-- спросил

Калистратов. А сам прилежно клонил к плечу расчесанную чубатую голову,

осторожно, чтоб не оборвать, протягивал новую соломинку через мундштук,

начисто прочищал.

Семиошкин поерзал штанами по подоконнику:

-- "Доксу"!

-- Им везет... разведчикам.-- Калистратов на свет поглядел в отверстие

прочищенный мундштучок.-- Впереди идут, все ихнее. Чего им?..

Третьякова писаря не замечали вовсе. Мало ли таких лейтенантов,

обмундированных и снаряженных, проходит через штаб по дороге из училища на

фронт. Иной и обмундирования не успевает износить, а уже двинулось в

обратный путь извещение, вычеркивая его из списков, снимая со всех видов

довольствия, более ненужного ему.

И еще он сам виноват был, что писаря не замечают его, и вину свою знал.

Перед завтраком заскочил в штаб начальник разведки бригады-- писарей из-за

столов как выдернуло. Сами откуда-то явились бумаги на столах, за пишущей

машинкой в углу возник писарь в очках, которого до этих пор вовсе не было,

словно он под столом сидел. Ползая очками по клавишам, он печатал одним

пальцем: тук... тук...-- литеры надолго прилипали к ленте.

Чем-то понравился Третьяков начальнику разведки бригады: "Калистратов,

скажешь, беру лейтенанта! Здесь останется, у меня, командиром взвода". И

вместо того, чтобы обрадоваться, вместо благодарности, Третьяков попросился

в батарею. С этого момента писаря дружно перестали его замечать. Собравшись

скопом, они разглядывали сейчас часы Семиошкина, лежавшие на столе. Даже

писарь в очках, как видно, низший в здешней иерархии, вылез было из-за

машинки тоже поглядеть, но ему сказали:

-- Печатай, печатай, нечего тут... Ножичком Калистратов вскрыл заднюю

крышку часов, обнаженный, пульсировал маятник на виду у всех.

-- Ие-ве-ли-сы...-- по складам читал Калистратов нерусские буквы.

Проглотил слюну, утвердился, чубом тряхнув.-- Евельс! Это что?

-- Эти камни еще лучше рубиновых,-- похвастался Семиошкин и сладко

причмокнул яблоком.-- На шестнадцати камнях!

-- "Евельс"... Везет разведчикам. Кто-то хохотнул:

-- Оно у них не долго задерживается. Третьяков вышел во двор ждать

связного из полка, чтобы не плутать зря. Хозяйка, сняв чан с плиты,

опрокинула его, ком вываренных портянок в мыльном кипятке вывалился в

корыто, оттуда в лицо ей ударил пар. А на траве, на ворохе гимнастерок,

расставя босые ноги, сидел при ней мальчонка лет двух, прижав кулаками ко

рту помидор, высасывал из него сок. Вся рубашонка на животе была в

помидорных зернах и в соке. "Наверное, без отца родился",-- лениво соображал

Третьяков. Он рано встал сегодня, и на утреннем солнце, под отдаленное

буханье орудий его клонило в сон. Головки сапог из выворотной кожи, которые

он смазал солидолом, были все ржавые от пыли. Подумал было почистить их

травою, даже глянул, где сорвать поросистей, но тут издали заметил связного.

С карабином за плечами, поглядывая вверх на провода, сходившиеся к

штабу, солдат быстро шел ува-листой походкой, тени штакетника и солнечный

свет катились через него. Обождав, Третьяков следом за ним вошел в штаб.

Успевший вручить донесение связной пил воду у двери. Допил, насухо за собой

стряхнул капли, вверх дном перевернул рядом с ведром жестяную кружку. Тут

же, у дверей, присевши на корточки, вытер снятой с головы пилоткой враз

вспотевшее лицо, мягкие погоны на его плечах вздулись пузырями.

Старший писарь, для солидности подальше отнеся от глаз, строго читал

донесение, а связной, оперев карабин о стену, пригрозив ему пальцем, чтоб

стоял, сворачивал курить.

-- Из триста шестнадцатого?-- спросил Третьяков. Связной слюнявил

языком край газетки, доброжелательно мигнул снизу. Прикурил, сладостно

затянулся, спросил, щурясь от дыма:

-- Это вас, товарищ лейтенант, сопровождать? Сожженные солнцем брови

его были белы от насевшей пыли, распаренное лицо-- как умытое. Мокрые,

потемнели, прилипли отросшие на висках волосы. Затянувшись несколько раз

подряд, окутавшись висячим махорочным облаком, связной вдруг спохватился:

-- Вот ведь забыл совсем... Как отшибло память...-- И, вставши,

расстегивал карман гимнастерки. Вытащил оттуда серую от пыли тряпицу,

развернул на ладони-- в ней была серебряная медаль "За отвагу".

Писаря, сойдясь, читали сопроводительную, разглядывали медаль, как

недавно разглядывали часы. Была она старого образца, с красной замаслившейся

лентой на маленькой колодке. Серебро почернело, словно закоптилось в огне, а

посреди-- вмятина и дырка. Пуля косо прошла через мягкий металл, и номер на

обороте нельзя было разобрать.

-- Это какой же Сунцов?-- спрашивал старший писарь Калистратов, как

видно гордясь своим знанием личного состава.-- Который к нам в Гулькевичах с

пополнением прибыл?

-- А я не знаю,-- доброжелательно улыбался связной и сложенной пилоткой

вновь утер лицо и шею. Он рад был отдыху, остывал перед тем, как вновь идти

по солнцу, и выпитая вода выходила из него потом.-- Приказали: снеси в штаб,

отдай, мол.

-- Так как же его убило?

-- А как? На НП, должно. Разведчик.

-- Телефонист. Вот сказано: связист.

-- Разве связист? Ну, значит, по связи...-- еще охотней согласился

солдат.-- Связь обеспечивал...

Старший писарь отчего-то нахмурился, отобрал у писарей медаль, подколол

к ней сопроводительную бумагу. И когда открывал заскрипевшую крышку

железного ящика, был торжествен и строг, словно некий обряд совершал.

Серебряная медаль звякнула о железное дно, и снова со скрежетом и лязгом

опустилась крышка.

Вскоре-- вслед за связным-- Третьяков шел в полк. Они свернули в

проулок. Навстречу во всю ширину его-- от плетня до плетня-- шли с завтрака

офицеры. Солнце светило сбоку, и тени головами дотягивались по пыли до

плетня, а ближние и за него перевалили.

Старший по званию, майор, что-то рассказывал уверенно, а шедший с

правого края офицер заглядывал вдоль строя, улыбкой участвуя в разговоре. И

с удивлением Третьяков признал в нем старшего лейтенанта Таранова, его

золотой клык блеснул из дряблых губ. Но видом, выправкой строевой он весь

так пришелся в этой шеренге возвращавшихся с завтрака, словно всегда и был

здесь.

Чем ближе к фонту, тем ощутимей повсюду следы огромного побоища. Уже

прошли по полям похоронные команды, хороня убитых; уже трофейные команды

собрали и свезли, что вновь годилось для боя; окрестные жители стаскивали

каждый к себе, что оставила война, прогрохотавшая над ними, и теперь

годилось для жизни. Ржавела в полях сгоревшая, разбитая техника, и над всем,

над тишиною смерти-- колючая ясность и синева осеннего неба, с которого

пролились на землю дожди.

А мимо по грейдеру цокотала подковками пехота, позвякивала окованными

прикладами о котелки, полы шинелей на ходу хлестали по ногам, тонковатым в

обмотках. Солдаты всех ростов и возрастов, снаряженные и нагруженные, шли на

смену тем, кто полег здесь. И самые молодые, ничего еще не видавшие, тянули

шеи из необмятых воротников шинелей, со щемящим любопытством и робостью

живого перед вечной тайной смерти вглядывались в поле недавнего боя. Там,

куда они шли в свет заката, по временам словно растворяли паровозную топку:

доносило усиливающееся гудение и вздрагивал воздух. И в себе самом,

удивляясь и стыдясь, чувствовал Третьяков это беспокойство. Увидел сожженный

немецкий танк у самого шоссе, остановился поглядеть.

Танк был какой-то новый, громадной тех, что видел он на Северо-Западном

фронте. Синяя оплавленная пробоина в броне: снаряд, должно быть,

подкалиберный, как сквозь масло прошел. А броня мощная, толще прежней.

Ветер шевелил вдавленные в чернозем сырые клочья нашего серого

шинельного сукна. В осколках луж, в танковом следу блестело похолодавшее

небо, свежо и ясно сиял закат, покрываемый рябью. Третьяков смотрел и

волновался, и мысли всякие, как впервые... Восемь месяцев не был на фронте,

отвык, заново надо привыкать.

Последнюю ночь вместе со случайным попутчиком ночевал он на краю

большого сожженного немцами села. Попутчик был уже не молод, рыжеват, лицо

мятое, на котором брить почти нечего, кисти рук в крупных веснушках, в белом

волосе.

-- Старший лейтенант Таранов!-- представился он и четко, словно

ожегшись, отдернул ладонь от лакового козырька фуражки. По выправке --

строевик. Все на нем было не с чужого плеча: суконная зеленоватая

гимнастерка, синие диагоналевые галифе-- цвет настольного сукна и чернил.

Сапоги перешиты на манер хромовых. А на руке нес он шинель офицерского

покроя из темного неворсистого сукна. Даже на руке она сохраняла фигуру:

спина подложена, грудь колесом, погоны на плечах, как дощечки, разрез от

низу до хлястика. В такой шинели хорошо на параде, на коне, а укрыться ей

невозможно: какой стороной на себя ни натягивай, ветер гуляет и звезды

видны. Вот с нею на третьем году войны добирался старший лейтенант Таранов

из запасного полка на фронт.

-- Сами понимаете, как все это время не терпелось участвовать,-- сказал

он, при этом строго глянул в глаза и с чувством пожал руку.

Таранов сам выбрал дом для ночевки и очень удачно. Хозяйка, лет сорока,

украинка, статная, гладко причесанная, черноволосая и смуглая, обрадовалась

офицерам: по крайней мере не набьется полная хата войск. И вскоре Таранов,

поперек повязавшись полотенцем, помогал ей на кухне организовать ужин,

вскрывал консервные банки, и женщина старалась рядом с ним. А за спиной ее,

привлеченный запахом еды, ходил мальчонка лет трех, тянулся заглянуть на

стол.

-- Ты лягай спать, горе мое!-- прикрикнула хозяйка и, как будто злясь

на него, сунула ему со стола кусок американского колбасного фарша. А сама

приниженно, испуганно глянула на Таранова.

Сбегав через дорогу к шоферам, Третьяков заправил бензином керосиновую

лампу, всыпал в нее горсть соли, чтобы бензин не взорвался, а когда

вернулся, за столом сидели уже трое.

-- Ты гляди, лейтенант, кого хозяйка от нас скрывала!-- поблескивая

золотыми коронками из-под бледных, как отсыревших изнутри губ, шумно

встретил его Таранов. И подмигивал, указывал глазами.

Рядом с хозяйкой сидела дочь лет семнадцати. Была она тоже крупна,

хороша собой, но сидела, как монашенка, опустив черные ресницы. Когда

Третьяков садился около, подняла их, глянула на него с любопытством. Глаза

синие-синие. Заговорила первая:

-- Мы не взорвемось?

-- Что вы! -- стал успокаивать Третьяков.-- Проверено на фронте. Соли

всыпал в бензин, ни за что не взорвется.

И споткнулся о ее взгляд. Она снисходительно улыбалась:

-- Я ж така трусиха, усего боюсь... А мать черными глазами стерегла ее

и рассказывала, рассказывала, сыпала словами, как из пулемета:

-- Тут нимцы увходять, тут я писля операции уся, уся разрезанная лежу.

Ой, боже ж мий! Оксаночке четырнадцять рокив и тэ, малэ... Шо мэни робить?

-- Тебя Оксаной зовут?-- спросил Третьяков тихо.

-- Оксана. А вас?

-- Володя.

Она подала под столом свою руку, мягкую, жаркую, влажную. Сердце у него

пропустило удар и заколотилось, как сорвавшись.

-- Оксаночка! -- позвала хозяйка, встав из-за стола. Та вздохнула,

улыбнулась лейтенанту, нехотя пошла за матерью.

-- Ты не теряйся, лейтенант! -- шепнул Таранов. Они двое сидели за

столом, ждали. За дверью слышен был приглушенный голос хозяйки: она что-то

быстро говорила, ни одного слова не разобрать.-- На фронт едем. Он

подмигнул, быстро налил стаканы. Выпили. По очереди прикурили от лампы.

-- Может, последний день так, может, завтра убьют, а?

И громко позвал:

-- Катерина Васильевна! Катя! Что ж вы нас бросили одних? Нехорошо,

нехорошо. Мы ведь обидеться можем.

Голоса за дверью смолкли. Потом хозяйка вышла, одна, сияя улыбкой.

-- А где же Оксаночка?-- забеспокоился Таранов.

-- Спать полягали.-- Хозяйка близко села с ним рядом, полным плечом

касалась его плеча.-- От если б вы были врачи...

-- А что? Какая болезнь?-- спрашивал Таранов.

-- Та не болезнь. Дороги гоняют строить. От если б вы были врачи, дали

б освобождение дивчине.

-- А мы и есть врачи!-- Таранов усиленно подмигивал ему, глазами

указывал на дверь, за которой была Оксана.

-- То вы шуткуете! -- И полной ручкой махала на него. Таранов ручку

перехватил, к себе потянул.-- У врачей погоны зовсим не такие.

-- А какие же они у врачей?

-- Манэсеньки, манэсеньки.-- И пальцем другой руки рисовала у него на

плече, на погоне.-- Манэсеньки, манэсеньки...

-- А не большесиньки?-- У Таранова влажно поблескивали золотые коронки,

к нижней беловатой изнутри губе присохла болячка.-- Не большесиньки?

Разговор уже шел глазами. Третьяков встал, сказал, что пойдет покурить.

В коридоре нащупал в темноте шинель, вещмешок. Закрывая наружную дверь,

слышал приглушенный голос Таранова, женский смех.

Спиной опершись об уцелевший стояк забора, он стоял во дворе, курил. На

душе было погано. Женщина, конечно, заслоняет собою дочь. Может, и при

немцах вот так заслоняла, собою отвлекала от нее. А этот обрадовался: "На

фронт едем..."

Беззвучно, артиллерийскими зарницами вздрагивало небо в западной

стороне. Обмытый дождем узкий серп народившегося месяца, до краев налитый

синевою, стоял над пожарищем, корявая тень заживо сгоревшего дерева

распласталась по двору. Гарью наносило с соседнего участка: там обугленные

яблони, когда-то посаженные под окнами, окружали обвалившуюся печную трубу

на пепелище.

Слышно было, как через улицу во дворе колготятся шоферы у машин.

Третьяков пошел туда. В доме на полу спали вповалку. Он влез по шаткой

лестнице на сеновал, на ощупь сгреб охапку сена, пахнущего пылью, лег,

укрылся шинелью с головой. Хотелось уже к месту-- и скорей бы. Засыпая,

слышал внизу голоса шоферов, медленное гудение самолета где-то высоко над

крышей.

А на другой день он встретил старшего лейтенанта Таранова в штабе

артиллерийской бригады. Прошагав на восходе солнца километров шесть пешком,

Третьяков явился рано, писаря только еще рассаживались за столами. После

завтрака им ни за что браться не хотелось до прихода начальства, они с

деловым видом открывали и захлопывали ящики.

Полки артиллерийской бригады подивизионно, по-батарейно приданные

стрелковым полкам и батальонам, разбросаны были на широком фронте, а штаб

стоял в хуторе, в четырех километрах от передовой. Дальние артиллерийские

разрывы сотрясали тишину и лень, повисшие под низким потолком хаты. Когда

ветер поворачивал оттуда, доносило частую строчку пулеметов, но слышней

жужжала на стекле оса. В раскрытой наружу пыльной створке окна ползла она

снизу вверх по стеклу, удерживая себя трепыхающимися крылышками, и писарь на

подоконнике перегибался, сладострастно и опасливо нацеливался раздавить ее.

Дымком летней кухоньки наносило со двора: там, под вишнями, в

деревянном корыте стирала хозяйка. Горой лежали на траве штаны и

гимнастерки, вываривался на огне полный чан портянок. Писарь Фетисов,

молодой, но уже лысоватый, добровольно вызвавшись помогать, похаживал вокруг

корыта, как на коготках. То сук разломит о колено, подкинет в огонь, то

помешает в чану, а сам глаз не мог отвести от каменно колыхавшихся в вырезе

рубашки грудей, от рук хозяйки, голых по плечи, сновавших в мыльной пене. Из

окна ему подавали советы. И только старший писарь Калистратов, готовясь дело

делать, прочищал наборный мундштучок, протягивал соломину сквозь него.

Вытянул всю как в дегте, коричневую и мокрую от никотина, понюхал брезгливо,

покачал головой.

Писарю на окне удалось наконец задавить осу. Довольный, обтер пальцы о

побелку стены, достал яблоко из кармана, с треском разгрыз-- белый сок

вскипел на зубах.

-- Так -какие тебе, Семиошкин, часы разведчик припер?-- спросил

Калистратов. А сам прилежно клонил к плечу расчесанную чубатую голову,

осторожно, чтоб не оборвать, протягивал новую соломинку через мундштук,

начисто прочищал.

Семиошкин поерзал штанами по подоконнику:

-- "Доксу"!

-- Им везет... разведчикам.-- Калистратов на свет поглядел в отверстие

прочищенный мундштучок.-- Впереди идут, все ихнее. Чего им?..

Третьякова писаря не замечали вовсе. Мало ли таких лейтенантов,

обмундированных и снаряженных, проходит через штаб по дороге из училища на

фронт. Иной и обмундирования не успевает износить, а уже двинулось в

обратный путь извещение, вычеркивая его из списков, снимая со всех видов

довольствия, более ненужного ему.

И еще он сам виноват был, что писаря не замечают его, и вину свою знал.

Перед завтраком заскочил в штаб начальник разведки бригады-- писарей из-за

столов как выдернуло. Сами откуда-то явились бумаги на столах, за пишущей

машинкой в углу возник писарь в очках, которого до этих пор вовсе не было,

словно он под столом сидел. Ползая очками по клавишам, он печатал одним

пальцем: тук... тук...-- литеры надолго прилипали к ленте.

Чем-то понравился Третьяков начальнику разведки бригады: "Калистратов,

скажешь, беру лейтенанта! Здесь останется, у меня, командиром взвода". И

вместо того, чтобы обрадоваться, вместо благодарности, Третьяков попросился

в батарею. С этого момента писаря дружно перестали его замечать. Собравшись

скопом, они разглядывали сейчас часы Семиошкина, лежавшие на столе. Даже

писарь в очках, как видно, низший в здешней иерархии, вылез было из-за

машинки тоже поглядеть, но ему сказали:

-- Печатай, печатай, нечего тут... Ножичком Калистратов вскрыл заднюю

крышку часов, обнаженный, пульсировал маятник на виду у всех.

-- Ие-ве-ли-сы...-- по складам читал Калистратов нерусские буквы.

Проглотил слюну, утвердился, чубом тряхнув.-- Евельс! Это что?

-- Эти камни еще лучше рубиновых,-- похвастался Семиошкин и сладко

причмокнул яблоком.-- На шестнадцати камнях!

-- "Евельс"... Везет разведчикам. Кто-то хохотнул:

-- Оно у них не долго задерживается. Третьяков вышел во двор ждать

связного из полка, чтобы не плутать зря. Хозяйка, сняв чан с плиты,

опрокинула его, ком вываренных портянок в мыльном кипятке вывалился в

корыто, оттуда в лицо ей ударил пар. А на траве, на ворохе гимнастерок,

расставя босые ноги, сидел при ней мальчонка лет двух, прижав кулаками ко

рту помидор, высасывал из него сок. Вся рубашонка на животе была в

помидорных зернах и в соке. "Наверное, без отца родился",-- лениво соображал

Третьяков. Он рано встал сегодня, и на утреннем солнце, под отдаленное

буханье орудий его клонило в сон. Головки сапог из выворотной кожи, которые

он смазал солидолом, были все ржавые от пыли. Подумал было почистить их

травою, даже глянул, где сорвать поросистей, но тут издали заметил связного.

С карабином за плечами, поглядывая вверх на провода, сходившиеся к

штабу, солдат быстро шел ува-листой походкой, тени штакетника и солнечный

свет катились через него. Обождав, Третьяков следом за ним вошел в штаб.

Успевший вручить донесение связной пил воду у двери. Допил, насухо за собой

стряхнул капли, вверх дном перевернул рядом с ведром жестяную кружку. Тут

же, у дверей, присевши на корточки, вытер снятой с головы пилоткой враз

вспотевшее лицо, мягкие погоны на его плечах вздулись пузырями.

Старший писарь, для солидности подальше отнеся от глаз, строго читал

донесение, а связной, оперев карабин о стену, пригрозив ему пальцем, чтоб

стоял, сворачивал курить.

-- Из триста шестнадцатого?-- спросил Третьяков. Связной слюнявил

языком край газетки, доброжелательно мигнул снизу. Прикурил, сладостно

затянулся, спросил, щурясь от дыма:

-- Это вас, товарищ лейтенант, сопровождать? Сожженные солнцем брови

его были белы от насевшей пыли, распаренное лицо-- как умытое. Мокрые,

потемнели, прилипли отросшие на висках волосы. Затянувшись несколько раз

подряд, окутавшись висячим махорочным облаком, связной вдруг спохватился:

-- Вот ведь забыл совсем... Как отшибло память...-- И, вставши,

расстегивал карман гимнастерки. Вытащил оттуда серую от пыли тряпицу,

развернул на ладони-- в ней была серебряная медаль "За отвагу".

Писаря, сойдясь, читали сопроводительную, разглядывали медаль, как

недавно разглядывали часы. Была она старого образца, с красной замаслившейся

лентой на маленькой колодке. Серебро почернело, словно закоптилось в огне, а

посреди-- вмятина и дырка. Пуля косо прошла через мягкий металл, и номер на

обороте нельзя было разобрать.

-- Это какой же Сунцов?-- спрашивал старший писарь Калистратов, как

видно гордясь своим знанием личного состава.-- Который к нам в Гулькевичах с

пополнением прибыл?

-- А я не знаю,-- доброжелательно улыбался связной и сложенной пилоткой

вновь утер лицо и шею. Он рад был отдыху, остывал перед тем, как вновь идти

по солнцу, и выпитая вода выходила из него потом.-- Приказали: снеси в штаб,

отдай, мол.

-- Так как же его убило?

-- А как? На НП, должно. Разведчик.

-- Телефонист. Вот сказано: связист.

-- Разве связист? Ну, значит, по связи...-- еще охотней согласился

солдат.-- Связь обеспечивал...

Старший писарь отчего-то нахмурился, отобрал у писарей медаль, подколол

к ней сопроводительную бумагу. И когда открывал заскрипевшую крышку

железного ящика, был торжествен и строг, словно некий обряд совершал.

Серебряная медаль звякнула о железное дно, и снова со скрежетом и лязгом

опустилась крышка.

Вскоре-- вслед за связным-- Третьяков шел в полк. Они свернули в

проулок. Навстречу во всю ширину его-- от плетня до плетня-- шли с завтрака

офицеры. Солнце светило сбоку, и тени головами дотягивались по пыли до

плетня, а ближние и за него перевалили.

Старший по званию, майор, что-то рассказывал уверенно, а шедший с

правого края офицер заглядывал вдоль строя, улыбкой участвуя в разговоре. И

с удивлением Третьяков признал в нем старшего лейтенанта Таранова, его

золотой клык блеснул из дряблых губ. Но видом, выправкой строевой он весь

так пришелся в этой шеренге возвращавшихся с завтрака, словно всегда и был

здесь.

Той же ночью Третьяков вел орудия к фронту. Весь их дивизион

перекидывали куда-то левей. Заскочил в сумерках командир батареи капитан

Повысенко, ткнул ногтем в карту:

-- Вот этот ложок видишь? Высотку видишь? Поставишь орудия за обратным

скатом.-- Железный ноготь, обкуренный до черноты, провел черту.-- Ясно? Мой

НП будет на высоте плюс сто тридцать два и семь. Поставишь батарею, потянешь

ко мне связь.

И опять:

-- Ясно?

-- Ясно,-- сказал Третьяков. На карте все было ясно.

Рядом рокотал трактор, из выхлопной трубы выпархивали искры, яркие в

сумерках. Зачехленные, в походном положении, орудия были уже прицеплены, но

ба-тарейцы все что-то грузили на них сверху, все что-то несли. У прицепа с

батарейным имуществом суетился старшина. Повысенко поглядел туда неподвижным

взглядом, подошел.

В прицепе, под брезентовым верхом, стоял в темноте на четвереньках

командир огневого взвода Завго-родний, мучился болями. Его хотели отправлять

в медсанбат, но на фронте заболевший поневоле чувствует себя кем-то вроде

симулянта. Тут либо ранит, либо убивает, а какая может быть болезнь на

фронте? Сейчас ты жив, через час убило-- не все равно, здорового убило или

заболевшего? И Завгородний превозмогал себя. В последний момент старшина

вспомнил испытанное средство: намешал полстакана керосина с солью, дал

выпить: "Оно сначала пожгеть, пожгеть, потом от-пу-устит..."

Подойдя к заднему борту, Повысенко заглянул внутрь прицепа, в темноту:

-- Ну как, полегчало? И старшина всунулся:

-- Жгеть? Жгеть?

Он чувствовал себя ответственным -- и за средство и за болезнь.

-- Легча-ает,-- через силу простонал Завгородний. И переступил коленями

на шинелях: лечь он не мог.

-- Средство верное,-- обнадежил старшина.-- Пожгеть, пожгеть и--

отпу-устит...

И погладил себя по душе, до самой ременной пряжки, где и должно было

отпустить.

Давило низкое, небо, все серое, как одна сплошная туча. И угольными

тенями под ним несло разорванные облака. Притихло перед дождем. Трактора с

прицепленными орудиями стояли в посадке; правей за кукурузным полем глухо

выстукивали пулеметы, взвивались над землей трассы пуль, все уже яркие.

-- Значит, так.-- Комбат подумал, пожевал шелушащимися, обветренными

губами.-- Твой взвод управления беру с собой. Случ-чего Паравян,

помкомвзвода, с тобой будет. Все ясно? Действуй!

Козырнул и зашуршал плащ-палаткой, удаляясь.

Дождались темноты. Тронулись. Взрокотав, трактора потянули за собой

орудия, подминая под гусеницы кустарник, давя на выезде из посадки молодые

деревца. По рыхлой земле глубокий развороченный след оставался за батареей.

Двигались без света. Сверху-- черное небо, под ногами и впереди

светлела пыльная дорога. Спустился дождь. На тяжелые колеса пушек, на

резиновые ободья валом наматывался чернозем.

Фронт все время оставался правей; по нему и ориентировался Третьяков.

Невысоко взлетали там ракеты и гасли, задушенные дождем. В смутных

движущихся отсветах каждый раз видел Третьяков батарейцев в мокрых

плащ-палатках, идущих за пушками. И обязательно несколько человек,

нахохлившись, сидели на каждой пушке, дремали, а сверху дождь сыпал.

-- Паравян! А ну, сгони с пушек! Тряхнет, попадают сверху, подавит

сонных.

Паравян, статный, красивый помкомвзвода, смотрел на него из-под

намокших выгнутых ресниц своими черными глазами, молча не одобрял и шел

выполнять.

-- Хочешь, чтоб людей подавило? Сколько раз говорить!

И знал Третьяков, что говорить ему столько, сколько будут двигаться. Он

тоже был бойцом, и тоже его вот так сгоняли, а он заходил с другой стороны

и, как только не видел командир, опять влезал на пушку, потому что хотел

спать, а спать сидя лучше, чем на ходу. Но сейчас не кто-то другой, кого в

душе чертыхать можно, отвечал за него, а он сам командовал людьми и отвечал

за них и потому приказывал сгонять сонных бойцов. И Паравян неохотно шел

выполнять.

Никого из них, кроме все того же Паравяна, не знал он ни в лицо, ни по

фамилиям. Он вел их, они шли за ним. Он и в своем-то взводе управления еще

никого не успел узнать. Дело было перед самым обедом, вызвали в штаб

командира отделения разведки Чабарова, который заменял убитого командира

взвода, приказали сдать взвод ему, лейтенанту Третьякову. Чабаров, старый

фронтовик, глянул на девятнадцатилетнего лейтенанта, присланного командовать

над ним, ничего не сказал, повел к бойцам.

Весь взвод, все, кто в этот момент не находился на наблюдательном

пункте, рыли за хатой щели от бомбежки: не для себя рыли, для штаба

дивизиона. Над стрижеными головами, над мокрыми подмышками, над втянутыми от

усилия животами взлетали вразнобой и падали кирки. В закаменелой от солнца

земле кирка, вонзаясь, оставляла металлический след и вновь взлетала,

блещущая, как серебряный слиток.

Освещенные солнцем солдатские тела даже после целого лета были белы,

только лица, шеи и кисти рук черные от загара. И все это были молодые

ребята, начинавшие наливаться силой: за войну подросли в строй, только двое,

трое -- пожилых, жилистых, с вытянутыми работой мускулами, начавшей обвисать

кожей. Но особенно один из всех- выделялся, мощный, как борец, от горла до

ремня брюк заросший черной шерстью; когда он вскидывал кирку, не ребра

проступали под кожей, а мышцы меж ребер.

Пройдя взглядом по этим блестевшим от пота телам, увидел Третьяков у

многих отметины прежних ран, затянутые глянцевой кожицей, увидел их глазами

себя: перед ними, тяжело работавшими, голыми по пояс, стоял он, только что

выпущенный из училища, в пилотке гребешком, весь новый, как выщелкнутый из

обоймы патрон. Это не зря Чабаров вот таким представил его взводу, нашел

момент. И не станешь объяснять, что тоже побывал, повидал за войну.

После уж, когда подошло время за обедом идти, построил Чабаров взвод, с

оружием, с котелками в руках, подал список, собственноручно накарябанный на

бумаге. А сам, подбористый, коренастый, широкоскулый, с коричневым от загара

лицом, в котором ясно различалась монгольская кровь, стал правофланговым,

всем видом своим давая понять, что дисциплину он уважает, а его, нового

командира взвода, пока что уважать обождет. И вот взвод стоял, глядел на

него, а на листе бумаги были перед Третьяковым фамилии.

-- Джеджелашвили!-- вызвал он. Поразило, зачем два раза "дже", когда и

одного было бы достаточно. И еще успел подумать, что это, наверное, тот

самый, заросший по горло черной шерстью.

-- Я!

Из строя выступил светлый мальчик, морковный румянец во всю щеку, глаза

рыжеватые, глядит весело:

Джеджелашвили. А у того, борца, фамилия оказалась Насруллаев. И кого ни

вызывал он из строя, ни одна фамилия как-то не подходила к человеку. Так и

осталось у него на первых порах: список сам по себе, взвод сам по себе.

Этот его взвод увел с собой командир батареи -- оборудовать новый

наблюдательный пункт, а он вел пушки и огневиков Завгороднего, которого

везли в прицепе. И уже сам не представлял толком, куда он их ведет. К трем

ноль-ноль пушки должны были стоять на огневых позициях, а они пока что и

Ясеневки не проехали. "Там будет хутор Ясенивка чи Яблонивка,-- сказал

комбат, на стертом сгибе карты пытаясь разобрать названия.-- В общем, сам

увидишь... От него вправо и вправо..." Но они шли и час и два часа, а

никакого хутора не было видно, сколько ни вглядывался Третьяков при смутных

отсветах ракет, в дожде приподымавших над передовой мокрый полог ночи. И,

ужасаясь мысли, что он ведет не туда, сбился, страшась позора, он делал

единственное, что мог; не подавал вида, шел тем уверенней, чем меньше

уверенности было в нем самом.

Что-то зачернело наконец впереди неясно. Взошла ракета, и, присев,

успел Третьяков разглядеть на фоне неба: какие-то сараи длинные, низкие,

что-то еще высилось за ними. Должно быть, тополя... Ракета погасла, сплошная

сомкнулась темень.

Заторопившись, обрадованный, оскользаясь сапогами по размокшему

чернозему, он обогнал передний трактор, махнул трактористу рукой: за мной,

мол. Все равно голоса не было слышно.

То, что он принял издали за сараи, оказалось вблизи батареей

стодвадцатидвухмиллиметровых пушек. Увязанные, как возы, стояли сбоку дороги

длинноствольные пушки с тракторами одна другой вслед. И оттуда уже шел к

нему кто-то в плащ-палатке. Подошел, взял под козырек, отряхнув капли с

капюшона, подал мокрую холодную руку:

-- Глуши моторы!

-- Зачем глушить?

-- Не видишь, что впереди?

Ничего еще не различая, поняв только, что это не хутор, значит, не туда

куда-то они вышли, Третьяков спросил:

-- А Ясеневка тут должна быть, Ясеневка... До Ясеневки далеко?

Лицо человека, смутно различимое под капюшоном, показалось старым,

сморщенным. Но на груди его, где плащ-палатка разошлась, воинственно

блестели пряжки боевых наплечных ремней, надетых поверх шинели, тоненький

ремешок планшетки пересекал их, и еще болтался мокрый от дождя бинокль.

-- Километров пять до нее будет.

-- Как пять? Было четыре, мы уже два часа идем...

-- Ну, может, четыре,-- человек безразлично махнул рукой.-- Взводный?

Вот и я сам такой Ванька-- взводный. У тебя стопятидесятидвух гаубицы-пушки?

То же, что мои, один черт. Пятнадцать тонн вместе с трактором! А мост

впереди-- плечом спихнешь.

Вместе пошли смотреть мост. От обеих батарей потянулись за ними бойцы.

По мокрым, скользким бревнам настила дошли до середины. Внизу то ли овраг,

то ли пересохшее русло-- и не разглядишь отсюда.

-- А Ясеневка на той стороне?

-- Что, Ясеневка? Ясеневка, Ясеневка... У тебя этот мост есть на карте?

И у меня нету.-- Раскрыв планшетку, взводный ногтем щелкал по целлулоиду,

под которым мутно различалась карта, рукавом шинели смахивал сыпавшийся

сверху дождь.-- На карте его нету, а он -- вот он!

И для большей наглядности бил каблуком в бревна. Даже подпрыгнул на

них. А вокруг стояли бойцы обеих батарей.

-- На карте нет, значит, и на местности не должно быть. А раз он есть,

на карту нанеси. Так я понимаю?

Он понимал правильно: на карту не нанесли, он воевать не обязан.

По откосу, вымочив колени о высокую траву, Третьяков сбежал под мост.

Опоры из бревен. Схвачены скобами наверху. Когда вот так снизу глядел, все

это сооружение показалось ненадежным.

В училище объясняли им, как рассчитать грузоподъемность моста. Майор

Батюшков преподавал у них инженерное дело. Черт его рассчитает сейчас, когда

не видно ничего. А в уши назойливо лез голос взводного -- не отставая, тот

шел за ним, в каждую опору бил кулаком:

-- Вон они! Вон они! Разве ж выдержит такой гpуз? -- И ногтем пытался

уколупнуть:-- Она еще и гнилая вся...

Как будто главней войны было сейчас убедить Третьякова.

Взошла ракета, не поднявшись над краем черной земли. Мутным светом

налило овраг, и на нем всплыл мост: бревенчатый настил, люди под дождем. А

они двое стояли внизу в траве. Остов грузовика валялся среди камней; по

кабине, смятой, как жестянка, и мокрой сек дождь. "Чего он меня убеждает?"--

разозлился Третьяков. И за свою нерешительность остро возненавидев этого

человека, полез наверх.

Он подошел к первому орудию:

-- Где трактористы?

Бойцы начали оглядываться, потом один из них, ближний, который

оглядывался живей всех, назвался:

-- Я!

Словно вдруг сам себя среди всех нашел. Но не вышел вперед, остался

среди бойцов стоять: так он прочней себя чувствовал.

-- Командиры орудий, трактористы, ко мне! -- приказал Третьяков, тем

отделяя их от батареи.

Один за другим подошли и стали перед ним шесть человек. Трактористов

сразу отличить можно: эти все закопченные.

-- Значит, так, людей всех-- от орудий. Командиры орудий, пойдете

впереди. Каждый -- впереди своего орудия. Трактористам: орудия поведете на

первой скорости. Пройдет одно, тогда другое вести. Ясно?

Молчание. Один из двух командиров орудий был Паравян, который

"случ-чего с тобой будет".

-- Ясно я говорю?

Не сразу недружно ответили: "Ясно..." А позади стояла и молчала

батарея. Они были вместе, а он, поставленный над ними, никому и ничем не

известный, был один. И не столько даже мосту они не доверяли-- выдержит, не

выдержит,-- как ему они не верили. И другая батарея ждала, уступала им

дорогу идти первыми.

-- Твой трактор?-- Третьяков пальцем указал на тракториста, который

поначалу больше всех оглядывался. И на трактор указал.

-- Этот?-- тракторист тянул время. На тракторе до малинового свечения

раскалилась у основания выхлопная труба, капли дождя испарялись на лету.--

Мой.

-- Фамилия?

-- А что фамилие, товарищ лейтенант? Семакин мое фамилие.

-- Ты, Семакин, поведешь первое орудие.

-- Я, товарищ лейтенант, поведу!-- звонко заговорил Семакин и рукой

махнул отчаянно: мол, ему себя не жаль.-- Я поведу. Я приказания всегда

выполняю!-- При этом он отрицательно тряс головой.-- Только трактор чем

будем вытаскивать? Ему под мостом лежать. И орудие тож самое...

Он говорил, подпираемый сочувственным молчанием батарейцев. Все они

вместе и по отдельности каждый отвечали и за страну, и за войну, и за все,

что есть на свете и после них будет. Но за то, чтобы привести батарею к

сроку, отвечал он один. А раз было кому, они не отвечали.

-- Я под мостом буду стоять, если ты испугался, боишься вести. Надо

мной поведешь орудие!

И, скомандовав: трактористам-- по местам, всем бойцам-- от орудий!--

повел батарею к мосту.

Когда гусеницы трактора легли на первые бревна и они, зашевелясь,

дрогнув, вдавились, Третьяков сбежал вниз. При командире батареи они не

стали бы жаться, друг на друга оглядываться, а на него можно и свой груз

переложить.

-- Давай!-- махнул рукой, крикнул он снизу, хоть там, рядом с

трактором, слышать его не могли. И как в свою судьбу вошел под мост.

Все прогибалось над головой, над поднятым вверх лицом, с бревна на

бревно передавая катившуюся тяжесть. Показалось, опоры оседают. И тут пушка

въехала на мост. Застонал, зашатался мост. "Рухнет!"-- даже дыхание

перехватило. Бревна терлись друг о друга, сверху сыпалась труха. Мигая

запорошенными глазами, не видя ничего, он протирал их шершавыми пальцами,

пытался разглядеть ослепленно, что над ним, но все мерцало. И сквозь выхлопы

мотора слышен был треск дерева.

Не разглядев, он почувствовал, как вся эта огромная тяжесть съехала с

моста на земную твердь, и мост вздохнул над ним. Только теперь и ощутил он,

какая сила давила сверху: по своим напрягшимся мускулам ощутил, будто он сам

спиной подпирал мост.

Третьяков вылез из оврага: не стоять же ему все время под мостом, не

цирк все-таки. Приказав на всякий случай отцепить прицеп, везти его на

длинном тросе, он, не ожидая, перешел мост. Он шел мимо орудия, мимо

стоявших около него батарейцев, он был прав, он делал то, что должен делать,

но отчего-то смотреть на них ему сейчас было неприятно и уже стыдновато

становилось за себя. Под мост полез, чего-то кричал... Проще было сесть

рядом с трактористом и спокойно вести батарею: и шуму меньше и толку больше.

К середине ночи, на хуторе, достучавшись в хату, подняли старика

показывать дорогу. В одном белье, ничего на себя не надев, сидел он на

тракторе: надеялся, наверное, так жальче будет его, отпустят скорей. Ему

дали на плечи ватный бушлат, пропахший соляркой, и он, запахнувшись

рукавами, грел ногу об ногу.

-- Ось, ось... по тэй стежечке...-- Голая цыплячья шея его с клоками

белого пуха высовывалась из воротника.

-- "Осесь, осесь",-- передразнивал тракторист, весь мокрый, в мокрой

натянутой на голову пилотке.-- Где ты меня ведешь? Тут бабы до ветра ходят.

Ты веди, где пушка пройдет!

Старик покорно мигал слезящимися глазами, и опять вытянутая из бушлата

трясущаяся рука его указывала вперед, на дождь. Он вывел батарею в посадку,

и его отпустили.

Заглушили моторы. И близко, резко вдруг застучал пулемет. Из черноты

земли засверкали трассы пуль, возникая и исчезая. Передовая была где-то

недалеко. И он с тяжелыми пушками заперся сюда.

Подошли трактористы:

-- Горючего нет, товарищ лейтенант.

-- Как нет?

-- Пожгли.

-- Всю ночь ездим-ездим...

Слабый хлопок выстрела. Прочертив искрящийся дымный след, взвилась

ракета. Вспыхнула, раскрылся свет над ними, и посадка, пушки, люди-- все

поднялось к свету, как на голой ладони.

-- Как же нет горючего?-- спрашивал Третьяков, чувствуя полнейшую свою

беспомощность и отчаяние.-- Как нет, когда должно быть?

Они стояли перед ним, глядели в землю и молчали. И могли так стоять

бесконечно, это он видел. Свет погас. Не зная, что теперь делать, что еще

говорить,-- а кричать, ругаться вовсе было бесполезно,-- Третьяков отошел.

Показалось, что из прицепа Завгородний позвал его, стон какой-то послышался,